يتماهى وضع العراق راهناً إلى حد كبير مع وضعه في أواخر الخلافة العباسية التي كانت قد فقدت كل أسباب القوة، ما عدا السيادة الإسمية؛ وذلك نتيجة الفساد والخلافات؛ وكان ذلك الوضع يصب في صالح القوتين اللتين كانتا تستعدان للإجهاز على ما قد تبقى من سلطة للخليفة العباسي باسم الإسلام. والقوتان المقصودتان هنا هما: البويهيون والسلاجقة. الأولى كانت قد اعتنقت المذهب الشيعي ليكون بمثابة إيديولوجية التعبئة، واستقطاب الأقوام الأخرى التي كانت قد انضوت تحت لواء الخلافة المعنية؛ هذا في حين اختار السلاجقة المذهب السني ليؤدي الدور ذاته.

إلى جانب هاتين القوتين، كانت الدول العباسية تعاني في أواخر أيامها من «الحملات الصليبية» المتلاحقة التي كانت قد سيطرت على السواحل السورية، واحتلت القدس، وتسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز وجودها في مناطق نصيبين والرها وانطاكية لتتحكم بطريق حلب الموصل، وتهدد بغداد نفسها. هذا إلى جانب محاولات التغلغل داخل مصر، عبر استغلال الضعف الذي كانت تعاني منه الدولة الفاطمية هناك.

وفي الكثير من الأحيان كانت التحالفات الآنية التكتيكية تتم بين الصليبيين الذين كانوا يتطلعون نحو الاستيلاء على المنطقة؛ والقوى التي كانت تتصارع فيما بينها باسم الإسلام من أجل انتزاع شرعية الخلافة الإسلامية، والتفرد بالسيطرة على المناطق التي كانت تابعة، ولو اسمياً، للخلافة العباسية.

ففي العراق اليوم، هناك تنافس واضح لم يعد مستتراً بين المشروعين الإيراني والتركي. ورعم أن هذا التنافس لم يصل بعد إلى حد الصراع، ولكنه من الواضح أن تباين الأهداف والتوجهات قد يتفاقم مستقبلاً، في حال عدم معالجة الأمور، وتراكم الخلافات، الأمر الذي يمكن أن يهدد بصراع مفتوح.

فقد تمكنت إيران من التغلغل إلى الداخل العراقي مستغلة ورقة إيديولوجية المذهب، وشكلت فيه الميليشيات الملتزمة بأوامرها رغم الاعتراف بها من قبل البرلمان والحكومة المركزية في مرحلة المالكي ومن أعقبه بأنها جزء من منظومة الدفاع العراقية.

ولم تكتف إيران بالفصائل التي أنشأتها بعد سقوط نظام صدام حسين، وإنما استمرت في الاستثمار في «حزب العمال الكردستاني» في جبال قنديل، وفي مناطق السليمانية ومخمور وسنجار ومناطق أخرى.

وفي ظل سلطة بشار الأسد، ومع تمدد إيران العلني نحو الغرب، ووصولها إلى البحر المتوسط، وجدت تركيا رغم علاقاتها الوثيقة مع إيران، أنها تتعرض لحصار صامت من جهة الجنوب على امتداد حدودها البرية مع العراق وسوريا؛ مما سيهدد استقرارها الداخلي نفسه مستقبلاً. وأمام هذا الوضع كانت عملياتها وتحركاتها العسكرية المستمرة سواء في العراق أم في سوريا.

وقد تمكن النظام الإيراني بفعل وجود قواته على الأرض العراقية، ومن خلال نفوذه المتمثل في فصائل الحشد الشعبي، والقوى السياسية العسكرية التي دخلت البرلمان بدعم منه، هذا بالإضافة إلى هيمنة النظام المعني على المحكمة الاتحادية؛ لقد تمكن النظام الإيراني بفعل كل ذلك من قطع الطريق أمام العلاقات الطبيعية الدستورية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وعرقلة تطوير العلاقات بين الإقليم وتركيا. وقد تجسّد ذلك في قرارات المحكمة المعنية الخاصة بمنع استخدام مطارات الإقليم في مرحلة ما بعد الاستفتاء الخاص بالاستقلال 2017، والتضييق على المعابر، ومحاولات سحب الصلاحيات التشريعية من برلمان الإقليم، والتنفيذية من حكومته؛ بل والتدخل في تفصيلات النظام الانتخابي المعتمد في الإقليم. ولم يكتف النظام الإيراني بذلك فحسب، وإنما لجأ إلى قصف الإقليم بالصواريخ والمسيّرات بحجة ضرب «مراكز الموساد».

واليوم، يبدو أننا أمام واقع جديد، وذلك بفعل المتغيرات الكبرى الإقليمية والدولية، ويُشار هنا على سبيل المثال إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب الروسية على أوكرانيا؛ والجرح المفتوح في سوريا، والانسدادات المستعصية في لبنان، فضلاً عن التناحر الداخلي في السودان، والأزمات المعلقة في كل من اليمن وليبيا وتونس، وهي متغيرات توحي بإعادة النظر في الإصطفافات الإقليمية والدولية.

وما يُستنتج من التحركات والمواقف والتصريحات المتمحورة حول أوضاع المنطقة، هو أن العلاقات بين الجانبين التركي والأمريكي قد أصبحت أفضل من السابق، وربما بلغت إلى حد التوافق أو التفاهم على إعادة ترتيب الأمور في العراق، وربما في سوريا أيضاً.

هذا إلى جانب تفاهمات ضمنية أو غير مباشرة بين الأمريكان والإيرانيين لمنع التصعيد في المنطقة، باعتبار أن ذلك يصب في مصلحة القوى الدولية المنافسة وفي مقدمتها روسيا والصين.

وضمن إطار هذه التحركات الإقليمية والدولية، جاءت اجتماعات بغداد التي كانت على مستوى سياسي وأمني رفيع المستوى بين المسؤولين الأتراك والعراقيين؛ وكان التوافق على وضع حزب العمال الكردستاني عراقياً في خانة غير المرغوب فيه. كما جرى الحديث عن تنظيم العلاقات بين البلدين في مجالي المياه والطاقة.

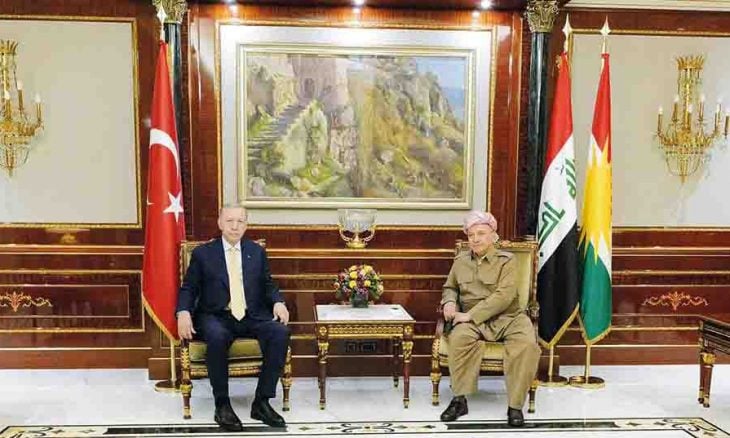

وجاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، ولقاءاته في كل من بغداد وأربيل مع رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين، ومع الرئيس مسعود بارزاني في أربيل ورئيس إقليم كردستان ورئيس وزرائه، لتؤكد تحقيق تقدم في المباحثات.

ومن الواضح أن أردوغان يدرك، لا سيما بعد نتائج الانتخابات المحلية التركية، أهمية تفعيل الدور العربي الغائب المطلوب في العراق، خاصة بعد مساعيه المستمرة من أجل تطبيع العلاقات مع مختلف الدول العربية التي كانت قد اختلفت معه، أو تعارضت حكومته مع سياساتها حول قضايا مختلفة. فالدور العربي المفقود في العراق يظل المطلوب صاحب الوزن الأكبر الذي من شأنه إعادة التوازن إلى المعادلات الإقليمية المختلة.

أما بخصوص ملف حزب العمال الكردستاني، فقد أثبتت تجارب السنوات الطويلة الماضية عدم نجاعة الحلول العسكرية، وإنما الموضوع يحتاج إلى حل سياسي يُطرح في صيغة ورقة تلخص رؤية الحكومة التركية لحل عادل للقضية الكردية ضمن إطار وحدة تركيا أرضاً وشعباً، على أن تكون هذه الورقة أساساً لنقاش وطني تشارك فيه الأحزاب الموجودة داخل البرلمان وخارجه؛ بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات، وحتى على مستوى الشخصيات الوطنية المؤثرة؛ كل ذلك بهدف التوصل إلى حل وطني عام يضع حداً للعنف والحرب وانقسام الرأي العام في الداخل التركي، خاصة بين الكرد والأتراك. ومثل هذا الحل، لو تم التوصل إليه، سيضع حزب العمال الكردستاني نفسه في الزاوية غير المرغوبة. فهو إما سيوافق على الحل المطروح، أو يعلن معارضته له من دون أن يمتلك المقومات أو الأدوات التي يمتلكها للتأثير في الموقف. فالقيادات القديمة لهذا الحزب قد باتت شبه محنطة، تعيش مرحلة الشعارات الكبرى، وهناك ميول واضحة ملموسة يتم التعبير عنها، ولو على نطاق محدود، ضمن قواعد الحزب المعني وواوجهاته السياسية في كل من تركيا وسوريا والعراق، تطالب بالتخلص من هيمنة تلك القيادات التي لا تعيش عصرها؛ وتدعو الأصوات المعنية إلى الانخراط في العمل السياسي، انطلاقا من الظروف والمصالح الخاصة بكل بلد. ومن شأن الفكرة المقترحة الخاصة بتقديم عرض يمثل وجهة نظر الحكومة التركية ليكون أساساً لنقاش واف، تشجيع هذه الأصوات، والتضييق على القيادات القديمة المتشددة، وهي القيادات التي ما زالت في معظمها ملتزمة بتحالفاتها مع النظام الإيراني، وسلطة آل الأسد في سوريا.

من جهة أخرى، سيضفي حضور الدور العربي الفاعل في كل من العراق وسوريا قسطاً من المصداقية على الجهود الرامية إلى إبعاد العراق عن دائرة الهيمنة الإيرانية، ومن دون أن يعني ذلك تفجير العلاقات مع إيران، وإنما تبقى هذه الأخيرة جارة، يتم التعامل معها على أساس احترام حقائق وقائع التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.

إن التعامل العقلاني، البعيد النظر، مع المسألة الكردية في تركيا ودول المنطقة، يتناقض بالمطلق مع منطق استخدام القوة والحلول الأمنية، وذلك على اعتبار أن هذا المنطق يصادر امكانية حصول الكرد على حقوقهم المشروعة، وبالتالي يحول دون تحقق استقرار متوازن ضروري في تركيا؛ وذلك استناداً إلى تجربة نحو قرن كامل من عدم الاستقرار الذي شهدته منطقتنا بعد الحرب العالمية الأولى.

التعامل العقلاني مع المسألة الكردية يتطلب الخروج من فقاعة اعتبارها مسألة تستلزم التخلص منها، ويرتكز إلى وجهة نظر جديدة مكانها خارج الصندوق المعتمد من جانب الدول التي تعتقد أو تروّج بأنها مهددة من قبل الخطر الكردي. والمحور الذي تتمفصل حوله وجهة النظر المعنية يقوم على اعتبار المسألة الكردية رغم كل تعقيداتها جسراً للتواصل بين شعوب ودول الإقليم. فالكرد هم شعب أصيل من شعوب المنطقة، ظلمتهم المصالح الدولية التي نشكو منها جميعاً؛ لذلك ليس من العقل والحكمة اعتبار الواقع الخاطئ الذي أملته تلك المصالح، وكأنه هو الواقع الطبيعي الذي ينبغي أن يستمر.

إن تركيز الجهود على حل القضايا العالقة لشعوبنا يمثل المقدمة المطلوبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفتح الأبواب أمام الجهود المشتركة للوصول إلى الحل الإيجابي المستدام؛ وضمان مقومات العيش الكريم لأجيالها الشابة والمقبلة. أما الاستمرار في السياسات عينها، والممارسات ذاتها، ففحواه ديمومة الإخفاقات في مواجهة تحديات كبيرة على مستوى العالم والإقليم نفسه، وهي تحديات تتمثّل في إمكانية تفجّر النزاعات، أو تنامي الرغبة في التوسع، هذا بالإضافة إلى التحديات المناخية والتقنية والعلمية والاقتصادية. وبناء على ما تقدم، تستوجب المرحلة الراهنة، أكثر من أي وقت مضى، الوصول إلى حل عادل للقضية الكردية بناء على خصوصية وطبيعة كل دولة من الدول التي تقتسم الجغرافيا والديموغرافيا الكرديتين؛ هذا إلى جانب حل شامل لقضية الشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين.

هل حان الوقت للقطع مع عقود من الحروب والصراعات التناحرية، وفتح المجال أمام المعالجات السياسية الحكيمة لسائر قضايا المنطقة؟ أم ما زال الانتظار العبثي هو سيد الموقف؟