أدّت الدِقة اللافتة للهجمات الإسرائيلية على العناصر الإيرانية وتلك التابعة لـ “حزب الله” في سوريا إلى إثارة القلق في دمشق وخارجها.

في الأول من نيسان/أبريل، أفادت التقارير بأن إسرائيل قصفت ما تدّعيإيران أنه قنصليتها في دمشق، مما أسفر عن مقتل قائد “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإسلامي الإيراني” في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، ونائبه، محمد هادي حاجي رحيمي، وخمسة ضباط آخرين في “الحرس الثوري الإيراني”، بالإضافة إلى ستة مدنيين سوريين لم تُذكر أسمائهم، والذين رفض نظام الأسد حتى الآن الإفصاح عن هوياتهم. ورداً على ذلك، إدّعت إسرائيل بأن المبنى المكوّن من أربعة طوابق كان عبارة عن “مبنى عسكري لقوات «فيلق القدس» مموّهاً تحت ستار مبنى مدني”.

وبينما ينتظر العالم الرّد الذي هددت به إيران، فإن إلقاء نظرة فاحصة على الإعلان عن جنازة أم سورية وابنها قُتلا في الغارة تشير إلى أن المبنى نفسه (على الأقل) لم يكن رسمياً جزءاً من أراضي القنصلية أو السفارة، وهذا أحدث مؤشر إلى اللعبة المتقنة جداً بين إيران وإسرائيل في سوريا والتي ساعدت في إبقاء الأسد على هامش حرب غزة. لكن أحد أوجه الشبه الأساسية بين إعلان الجنازة، والإعلان عن أم سورية أخرى وابنها قُتلا في غارة إسرائيلية في 7 شباط/فبراير في حمص وفقاً لبعض التقارير، يرفع مستويات القلق في دمشق ومناطق أخرى حول الدقة اللافتة التي تتمتع بها ضربات الاغتيال الإسرائيلية الأخيرة ضد الإيرانيين وعناصر “حزب الله” في سوريا.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية

في الأشهر الستة التي أعقبت هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تشير التقارير مفتوحة المصدر إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من 50 غارة جوية في سوريا، من بينها خمس غارات على مطار حلب، واثنتان على مطار النيرب العسكري المجاور، وأربع على مطار دمشق، وواحدة على مطار المزة العسكري. ووفقاً لبعض التقارير، استهدفت جميعها أصولاً إيرانية شملت مستودعات للأسلحة. وفي حين أن الغارات الجوية الإسرائيلية على المطارات والمنشآت في سوريا ليست بالأمر الجديد في الحرب السورية المستمرة منذ 13 عاماً، إلا أن وتيرة الضربات لا تزال ضعف ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتُظهر التقارير نفسها أن الاستهداف الإسرائيلي قد تغير أيضاً. فمنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، شهدت الغارات الجوية الإسرائيلية على “الحرس الثوري الإيراني” وقيادات الجماعات المتحالفة مع إيران العاملة في سوريا ارتفاعاً حاداً، شملت استهداف 18 ضابطاً في “الحرس الثوري الإيراني”، وما يقدّر بـ 32 عنصراً من “حزب الله” اللبناني، وعنصر واحد من “حماس”. وبالمقارنة، تسببت الضربات التي شنتها إسرائيل بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2023 بمقتل ضابطين اثنين فقط من ضباط “الحرس الثوري الإيراني”، بينما لم تصب أحداً من “حزب الله” اللبناني أو حركة “حماس”. إلا أن العدد الأكبر ممن قُتلوا بسبب الغارات الإسرائيلية المعلن عنها في سوريا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر كان من السوريين، فقد لقي ما يقرب من 75 مواطناً سورياً حتفهم جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المبلغ عنها، حيث قُتل 45 منهم(أو 60٪) في الأسبوعين الأخيرين فقط بعد غارة إسرائيلية ضخمة في 29 آذار/مارس استهدفت محافظة حلب.

سلبية الأسد

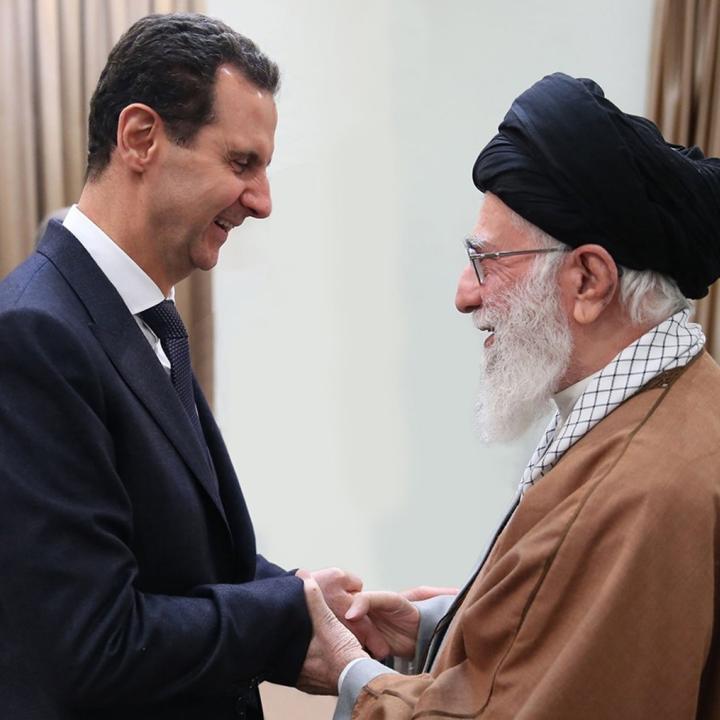

لربما كان ارتفاع عدد الضحايا السوريين قبل الحرب السورية سيشكل إغراءً للأسد للدخول في صراع غزة لدعم إيران و”حماس” في الوقت الحالي. لكن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر ظل الأسد خارج نطاق الصراع في غزة إلى حد كبير، حيث لم تطلق قواته سوى نحو 20 إلى 30 صاروخاً أو هجمة صاروخية من سوريا باتجاه الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على الرغم من التصريحات القاسية والإشارات المستمرة إلى سيادة نظامه على بلد لم يسيطر عليه منذ عقد من الزمن. ووفقاً لبعض التقارير، “سقطت” جميع هذه الصواريخ تقريباً “في مناطق مفتوحة” ولم تؤد إلى وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين، وهو ما يُفسّر في واشنطن وعواصم أخرى بأن ذلك يرمز بطريقة ما إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يريد أن يظل بعيداً عن الصراع في غزة. وفي المقابل، غالباً ما ردت إسرائيل بقصف مدفعي وبعض الضربات الجوية على مواقع الإطلاق.

ومن السهل فهم سبب بقاء الأسد على هامش الحرب في غزة. فنظام الأسد منهك لما يعانيه من نقص وتضخم مفرط، وفقدانه السيطرة العسكرية على معظم الوقود الزراعي والأحفوري في البلاد. (كما أن) قواته العسكرية منتشرة بشكل ضعيف وتتعرض لهجوم متزايد من تنظيم “الدولة الإسلامية” في وسط سوريا و”هيئة تحرير الشام” في الشمال الغربي للبلاد .

وفي حين تركز الكثير من وسائل الإعلام اهتمامها على التقارير التي تفيد بأن واشنطن تضع خططاً للانسحاب من سوريا في مرحلة ما، لكن الحقيقة هي أنه من غير المرجح أن يتمكن نظام الأسد من السيطرة على شرق سوريا الغني بالموارد والاحتفاظ به دون التوصل إلى اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” التي يهيمن عليها “حزب العمال الكردستاني” الكردي، وهو الأمر الذي لم تكن دمشق مستعدة للقيام به حتى الآن إلا وفق شروط تتمثل في الاندماج الكامل لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في “الجيش العربي السوري”.

ووفقاً لبعض التقارير، دفع هذا الأمر اثنين من حلفاء الأسد، هما روسيا والإمارات العربية المتحدة، إلى حث الأسد على البقاء خارج دائرة الصراع في غزة، إذ لا يريد أي منهما تعريض قبضة النظام الهشة على أجزاء البلاد التي يُفترض أنه يسيطر عليها للخطر، فضلاً عن فرص النظام في الحصول على أموال إعادة الإعمار التي تشتد الحاجة إليها والتي تمنعها حالياً عقوبات “قيصر” الأمريكية إلى جانب حيرة الجهات الأردنية وتلك في الخليج العربي بشأن التدفقات الكبيرة من مادة “الكبتاغون” التي تستمر في الخروج من الأراضي السورية إلى الأردن وخارجه.

وتتمتع كل من موسكو وأبوظبي بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، التي تركز منذ ما يقرب من عقد من الزمن ليس فقط على الحرب السورية ولكن أيضاً على التسوية التي تُبقي الأسد مسيطراً على البلاد، بينما تلعب إيران دوراً ثانوياً. إن استمرار تقسيم سوريا بحكم الأمر الواقع بين الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإيران، ولا سيما الميليشيات التابعة للجمهورية الإسلامية التي أمضت أشهراً في ضرب القوات الأمريكية في شرق سوريا (مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين والعديد من الضربات الانتقامية الأمريكية)، يظهر سبباً وجيهاً للنصيحة التي قدمتها كل من موسكو وأبوظبي.