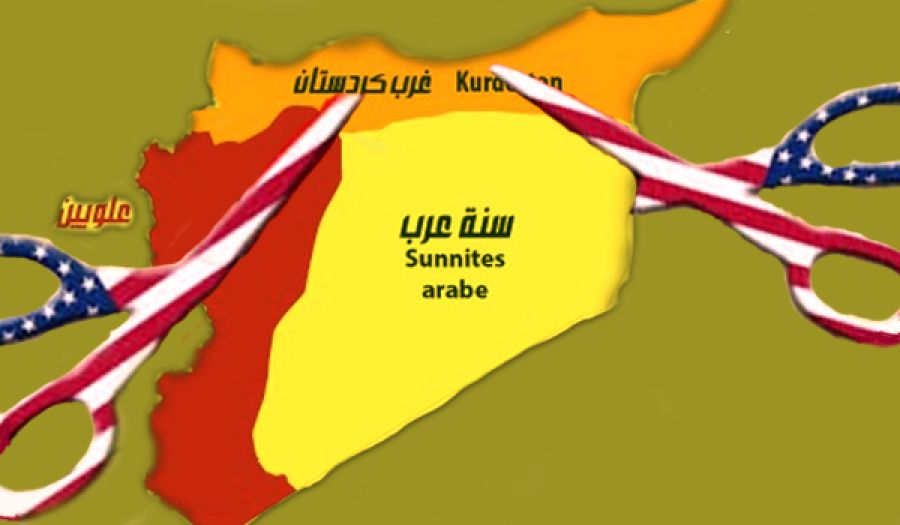

في خطابه الذي ألقاه في جامعة ستانفورد يوم 17 كانون الثاني (يناير)، أعلن وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، أن الجيش الأميركي سيقوم بتقديم التسليح والتدريب والتمويل والدعم -لزمن غير محدد- لوحدات جديدة تضم 30 ألف مقاتل من الأكراد والعرب المتحالفين مع الولايات المتحدة، والتي ستعمل كحرس للحدود في شمال شرق سورية. وستكون هذه القوة الجاري تشكيلها، والتي تستهدف فعليا تقسيم سورية، مدعومة بما لا يقل عن 5.000 جندي أميركي متمركزين في القواعد العسكرية الأميركية الجديدة والدائمة الثلاث في سورية. وثمة أيضا آلاف الجنود الآخرون المتمركزون على متن حاملات الطائرات الأميركية وسفن حربية أخرى قبالة سواحل البحر المتوسط، بينما يعمل آلاف إضافيون من قاعدة القوات الجوية الأميركية الرئيسية في قطر.

كان خطاب تيلرسون هذا عن التقسيم هو الأول من نوعه والذي يصدر عن مسؤول من إدارة الرئيس ترامب أو أوباما. لكن هذا الرئيس السابق لشركة “إكسون موبايل” أوضح بشكل أساسي ماهية السياسة التي طبقتها الولايات المتحدة منذ العام 2011، عندما عمل هجوم الحكومة السورية على المتظاهرين السلميين إلى حد كبير، والذين كانوا يطالبون بالحقوق الديمقراطية والمساعدات للمزارعين المنكوبين بالجفاف، على تزويد الولايات المتحدة من غير قصد بذريعة لشن حرب إمبريالية أصبح عمرها الآن سبعة أعوام بتدبير أميركي لتغيير النظام، والتي كلفت أرواح حوالي 500.000 سوري وشردت ما يقرب من نصف السكان.

في العام 2011، قامت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان التركية المتواطئة، وحليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بفتح قواعدها العسكرية للولايات المتحدة لتسهيل دخول نحو 70 ألف مقاتل من “داعش” والإرهابيين الأصوليين المرتبطين به والمشابهين له من نحو 70 دولة إلى سورية، والذين يسعون إلى الإطاحة بحكومة الأسد، وإقامة دولة خلافة إسلامية. وقد أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى ذلك في منتصف كانون الثاني (يناير) من العام 2018، حين كتبت: “في العام 2011، قام السيد أردوغان في ذلك الحين بتمويل جماعات الثوار السورية، ثم سمح لاحقا للمجندين الأجانب في تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الجهادية الأخرى بالمرور عبر تركيا إلى سورية”.

في البداية، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يهرب الأسد، كما كان الحال مع الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، قبل أشهر من أجل حياته، تاركا منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط مفتوحة على نحو لم يسبق له مثيل أمام السيطرة والاستغلال الأميركيين.

واليوم، مع هزيمة تنظيم “داعش” إلى حد كبير على يد جيش الحكومة السورية الذي خسر نحو 50 ألف جندي في هذا الجهد، أي ربع قوته القتالية تقريبا، بمساعدة من حلفائه الذين استدعتهم الحكومة السورية -روسيا وإيران وحزب الله- تكون ذريعة الولايات المتحدة للتدخل قد تبخرت كلها تماما. وعلى النقيض مما تضمنه حديث المتبجح الإمبريالي المتغطرس، تيلرسون، فإن الهزيمة الوشيكة لقوات “داعش” كانت نوعيا نتاجا لمقاومة الحكومة السورية وحلفائها المدعوين أكثر مما كانت من عمل الغزاة الأميركيين غير المدعوين وحملات قصفهم الانتقائية. وفي واقع الأمر، طالما كانت قوات “داعش” تتقدم جنوبا بهدف الاستيلاء على العاصمة السورية، دمشق، فقد سمحت لها القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة عمليا بالمضي قدما من دون أي عراقيل.

وبالمثل، وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” في عددها الصادر يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، “امتنعت الولايات المتحدة عن ضرب أسطول “داعش” المستخدم لنقل النفط، الذي يعتقد أنه كان يضم أكثر من 1000 شاحنة صهريج، بذريعة المخاوف من التسبب بخسائر بين المدنيين. ونتيجة لذلك، ظل نظام توزيع “الدولة الإسلامية” لتصدير النفط سليماً إلى حد كبير”. وقد ظل سليما بالتأكيد، حيث استمر “داعش” حتى بضع سنوات مضت في ضخ النفط من حقول النفط نفسها التي تسعى الولايات المتحدة اليوم إلى تقسيم سورية لضمان وضعها تحت سيطرتها.

ولم يتكلف تيلرسون أي جهد لإخفاء ذلك بقوله إنه لن يُسمح لإيران ولا للرئيس بشار الأسد بالاستيلاء على المناطق التي “تم تحريرها حديثا” بالقصف الأميركي.

في تغطيتها لخطاب تيلرسون الذي ألقاه في جامعة ستانفورد، كتبت صحيفة “نيويورك تايمز” في عددها الصادر يوم 17 كانون الثاني (يناير) أن “البقاء في سورية سيساعد على ضمان أن لا تكرر إدارة ترامب ما وصفه (تيلرسون) بأخطاء الرئيس السابق باراك أوباما الذي سحب قواته من العراق قبل القضاء النهائي على التهديد المتطرف، وفشل في إضفاء الاستقرار على ليبيا بعد الغارات الجوية التي شنتها قوات حلف شمال الأطلسي، والتي أدت إلى الإطاحة بالعقيد معمر القذافي”.

في واقع الأمر، كانت الولايات المتحدة هي التي صنعت التهديد “المتطرف” في العراق، “داعش”، بهدف الإطاحة بحكومة ذلك البلد. وبالمثل، فإن القصف الشامل والكثيف في ليبيا، والذي دمر البنية التحتية لتلك الدولة، يسَّر أيضاً عمل المرتزقة المدعومين من الولايات المتحدة الذين غزوا في وقت لاحق عاصمة تلك الدولة، طرابلس، وسيطروا عليها. ثم مضى وزير الخارجية آنذاك، جون كيري، إلى إنشاء حكومة ليبية جديدة سرعان ما انحدرت بعد فترة وجيزة إلى مدارك الفوضى والفساد، والتي أصبحت تتميز اليوم بإضفاء الطابع المؤسسي المفتوح على الرق الأسود.

سرعان ما ضرب إعلان تيلرسون على عصب حساس في تركيا التي قامت قواتها الجوية على الفور بضرب القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال غرب سورية، بهدف منع إقامة منطقة كردية متصلة على طول الحدود السورية الممتدة لمسافة 500 ميل مع تركيا من الشرق إلى الغرب. وبعد بضعة أيام من إعلان تيلرسون، بدا أن مواجهة عسكرية مباشرة بين هذين الحليفين في “الناتو” ربما تكون على الأجندة، خاصة في مدينة منبج الشمالية الشرقية، حيث تقوم القوات الأميركية بتدريب وتجهيز القوات الكردية.

وعلى نفس المنوال، استهدف الجزء الأكبر والأعنف من الهجوم التركي المستمر بلدة عفرين السورية الواقعة على الحدود الشمالية الغربية، والتي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية. وفي وصفها لقوات سورية الديمقراطية، كتبت رئيسة مكتب صحيفة “نيويورك تايمز”، آن برنارد، يوم 24 كانون الثاني (يناير)، أن “الشريك الرسمي للجيش الأميركي في سورية هو ميليشيا تعرف باسم قوات سورية الديمقراطية”، والتي تضم مقاتلين من العرب والآشوريين، وإنما تسيطر عليها (وحدات حماية الشعب) الكردية. ويقلل الأميركيون من شأن التأكيد على هذه التفاصيل”.

تحتفظ وحدات حماية الشعب الكردية بعلاقات وثيقة مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، الذي تعتبره تركيا الشيطان مجسداً بسبب نضاله طويل الأمد من أجل إقامة دولة كردية مستقلة. وقد اعتبرت الولايات المتحدة وتركيا منذ فترة طويلة حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية.

وأضافت الصحيفة أن “الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر عمليا للهجوم التركي الحالي ضد عفرين، وحثت على ضبط النفس، لكنها أكدت أنها لا تعمل مع وحدات حماية الشعب الموجودة هناك”.

ومما يزيد من تعقيد هذه المعادلة أن بقايا الجيش السوري الحر الذي كانت تدعمه الولايات المتحدة، وما تزال -وهو تحالف فضفاض مما يسمون بالثوار المعتدلين المناهضين للأسد الذين هاجر معظمهم منذ فترة طويلة إلى “داعش” أو تنظيم القاعدة- ما تزال هذه البقايا تحارب الآن في تحالف مع الجيش التركي ضد القوات التي نظمتها الولايات المتحدة بقيادة الأكراد!

ووصف نواف خليل، وهو مسؤول سابق في الحكومة المحلية الكردية السورية، خطاب تيلرسون بأنه “رؤية أميركية واضحة بشأن الوضع في سورية… يبدو أخيرا أن البيت الأبيض والبنتاغون موجودان على نفس الصفحة في سورية”. وغني عن القول أن أي مفهوم لدولة كردية مستقبلية لن يتجسد أبدا تحت رعاية القوات الإمبريالية. ولا يمكن التفكير في حق تقرير المصير للشعب الكردستاني المظلوم والموزع جغرافيا منذ فترة طويلة إلا بعد الانسحاب الكامل لجميع القوات الإمبريالية الأميركية.

على الرغم من الأوهام الكردية في ظل أهداف الإمبريالية الأميركية، أوضحت تصريحات جيمس إف. جيفري، السفير الأميركي السابق لدى تركيا والعراق، الموقف الأميركي بشكل لا لبس فيه: “قلنا للأتراك أن الأكراد هم حلفاء مؤقتون وتكتيكيون من أجل هزيمة “داعش”. والآن نحن بحاجة إليهم لاحتواء إيران. والغرض الكلي من هذا كله هو فصل الروس عن السوريين بقولنا إننا سنبقى من أجل فرض حل سياسي في سورية”.

بدعم من حلفاء الحكومة السورية -روسيا وإيران وحزب الله اللبناني- فقدت القوى المدعومة من الولايات المتحدة، بما فيها “داعش”، السيطرة على معظم ما يقدر بثلثي سورية الذي كانوا يحتلونه في السابق. ويبدو أن سقوط حكومة الأسد الوشيك الذي استشرفته الولايات المتحدة في بداية الأزمة لم يأت بعد. وبالمعنى الحقيقي، فإن هذا التحول في وجهة الأحداث يشكل هزيمة كبيرة للإمبريالية الأميركية، وحلفائها في حلف شمال الاطلسي، و”التحالف” المرتبط بها.

ومع ذلك، فإن التهديدات التي يطلقها ترامب/ تيلرسون حول تأسيس وجود عسكري أميركي طويل الأمد في سورية، إنما تستهدف اليوم انتزاع أكبر قدر من التنازلات فيما يتعلق بمستقبل سورية، بالقدر الذي يمكن أن تسمح به العلاقة الحالية بين القوى. وقد أصبح الغزو العلني لسورية اليوم مؤجلاً بالنسبة للإمبريالية الأميركية. وبدلاً منه سوف تكون المفاوضات الجارية التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف من ناحية، والمفاوضات التي ترعاها روسيا في البلدة المنتجع الروسية، سوتشي، من جهة أخرى.

هنا، تأمل الولايات المتحدة في أن تحقق، جزئياً على الأقل، ما لم تتمكن من تحقيقه في ساحات القتال في سورية. وقد يتضمن ذلك اتفاقاً على عملية انتخابية سورية في المستقبل، حيث يوافق الرئيس الأسد على التنحي في نهاية المطاف، وربما التوصل إلى اتفاق يتصل بمنح قدر أكبر من الحكم الذاتي للأكراد في أجزاء من شمال سورية، وهو احتمال تبنته حكومة الأسد اسميا على الأقل. ومما لا شك فيه أن السيطرة على حقول النفط السورية وطرق خطوط الأنابيب في المستقبل ستكون على رأس جدول أعمال الإمبريالية الأميركية، فضلاً عن إدراج القوى الموالية للولايات المتحدة في حكومة سورية يعاد تشكيلها في المستقبل.

اليوم، تمت–جزئيا على الأقل- استعادة حق سورية التاريخي في تقرير المصير، الذي يُعتقد خطأ أن جذوته انطفأت بفعل أجزاء كبيرة من “اليسار”. وقد تم إحباط الغزو العلني لسورية، الذي حاولته الإمبريالية الأميركية وحلفاؤها، في جميع تجلياته وتنوعاته، ولكن الاحتلال الذي تدعمه الولايات المتحدة سوف يستخدم من دون شك لانتزاع تنازلات مستقبلية.

اليوم، تكمن المسؤولية المركزية للحركة الأميركية والحركة العالمية لمناهضة الحرب في مواصلة التعبئة في الشوارع لمطالبة الولايات المتحدة بالخروج من سورية الآن! وفي ظل هكذا ظروف -أي من دون وجود أمبريالي/ استعماري أميركي- سوف يكون الشعب السوري في وضع أفضل للتعامل بفعالية مع حكامه الرأسماليين الخاصين.

جيف ماكلر

صحيفة الغد