أثار الاتفاق السعودي الإيراني على تطبيع العلاقات بين النظامين سؤالاً كبيراً بشأن إمكانية تنفيذ بنوده والالتزام بفحواها بدقّة ونزاهة؟ سؤال جوهري ومبرّر في ضوء أنّ النظامين ليسا متخاصمين فقط، بل متنافسان على الزعامة في العالم الإسلامي أيضاً.

ارتكز الاتفاق على بند رئيس، قضى باتفاق الرياض وطهران على الكفّ عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، باعتبار تدخّل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو أسّ المشكلات وسبب المآسي التي حلّت على دول المشرق العربي، وسبب قطع دول الخليج العربي علاقاتها الدبلوماسية معه.

تبنّى النظام الإيراني خطّة سياسية لكسر العزلة والالتفاف على العقوبات الغربية عبر توثيق علاقاته مع كل من روسيا والصين والانفتاح على الدول العربية والانخراط في حوار سياسي معها، فكلّف رئيس الوزراء العراقي (السابق)، مصطفى الكاظمي، بالتوسّط مع السعودية، للبدء بحوار حول نقاط الخلاف والعمل على تسويتها وإعادة المياه إلى مجاريها بين النظامين. وجاء التوجّه الإيراني على هوى السعودية التي كانت قد بدأت تعيد حساباتها الإقليمية والدولية في ضوء توجسها من توجّهات الإدارات الأميركية، الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، على خلفية تجاهلها المصالح السعودية في تعاطيها مع ملفّات إقليمية تؤثر في هذه المصالح؛ من الاتفاق النووي الإيراني إلى ردّ فعلها اللفظي على الهجمات الحوثية والإيرانية على المنشآت النفطية السعودية، مروراً بقرارها تحديد أولوياتها بدلالة مواجهة الصعود الصيني وتخفيف التزاماتها الأمنية في الخليج العربي، عبر نقل مواردها العسكرية من دوله إلى المحيطين الهندي والهادئ؛ وقد زاد توجّه الإدارة الحالية بوضع الالتزام بحقوق الإنسان في رأس محدّداتها للسياسة الخارجية وعزمها على محاسبة السعودية على تجاوزاتها في هذا المجال، خصوصاً بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الطين بلة، ودخولها (السعودية) في تفاهمات واتفاقات اقتصادية وتجارية مع روسيا والصين.

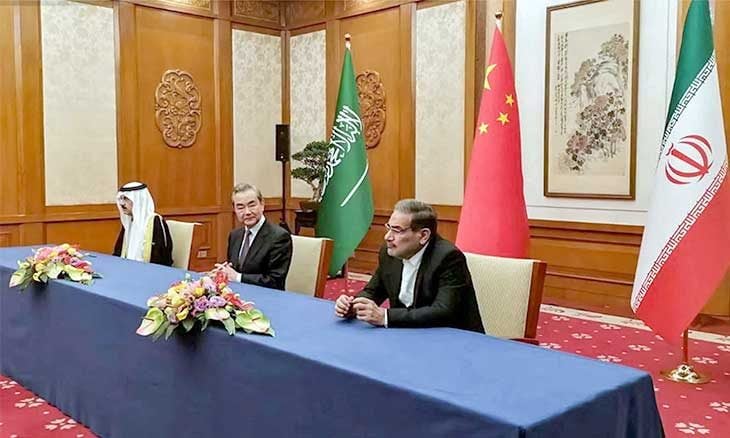

انخرط النظامان السعودي والإيراني في محادثات أمنية، حيث عقدا عدة اجتماعات في بغداد، كما عقدا اجتماعات جانبية في عمّان على هامش اجتماع البحر الميت، الذي عُقد في سياق حوارات بغداد 2، حضرته مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران والعراق وفرنسا، واتفقا على حلولٍ لنقاط الخلاف، لكن غياب الثقة العميق دفع الرياض إلى البحث عن ضمانات للاتفاق في ضوء إدراكها خبرات النظام الإيراني في الالتفاف على الاتفاقات، من جهة، وإدراكها عدم امتلاكها أوراق ضغط قوية تواجه فيها تلاعب النظام الإيراني المتوقّع، فلجأت إلى خطوة تكتيكية تحقّق هدفين في آنٍ، بيع توقيع الاتفاق للصين، فيكسب ثقتها وتعاونها ويوفر ضماناتٍ وازنة للاتفاقية، فالصين على علاقة جيدة بالطرفين، ويضغط بهذا البيع على الإدارة الأميركية، عبر منح الصين فرصةً للعب دور سياسي وأمني في الخليج العربي، لدفعها إلى الاستجابة لمطالبه الأمنية والسياسية، وعليه تم عقد جلسة الحوار الحاسمة في بكين، حيث تم التوقيع على الاتفاقية يوم 10/3/2023.

اعتمد النظام الإيراني على القوة المباشرة ليس للدفاع عن أمنه وحدوده فقط، بل ولبسط نفوذه على الشيعة في دول العالمين العربي والإسلامي وتجنيدهم لخدمة خططه

لا يمكن اعتبار الاتفاقية العتيدة مُعطى ناجزا، حيث ثمّة عقبات كثيرة وكبيرة تعترض طريق تنفيذها، بدءاً بالخلفية العقائدية للنظامين، وتصوّر كل منهما مكانته ودوره الجيوسياسي والجيوستراتيجي، وصولاً إلى تباين أهداف كلّ منهما من الاتفاقية مرورا بالمعادلات السياسية والعسكرية القائمة، والتي تعكس توازن قوى في غير صالح السعودية.

ينطلق النظام السعودي في تعريفه ذاته من أنّ السعودية قلب العالم الإسلامي، على خلفية وجود مكّة والمدينة المنورة، قبلة المسلمين ومكان حجّهم، وانتماء شعبها للمذهب السنّي، مذهب أغلبية المسلمين، ومالك سلعة يحتاجها العالم بقوة، ثاني احتياط نفطي عالمي، ومالك كتلة نقدية ضخمة تجعله قادرا على التأثير في سياسات الدول عبر الاستثمارات والمساعدات والقروض. في حين ينطلق النظام الإيراني من كونه زعيم العالم الإسلامي، لارتباطه الوثيق بآل بيت نبي الإسلام والأئمة المعصومين من ذرّيته، والتزامه بالدفاع عن المذهب الشيعي وأتباعه في كل أنحاء المعمورة، بما في ذلك استعادة حقّهم في قيادة المسلمين، باعتبارهم أصحاب حقّ مسروق من واجبهم السعي خلفه، وامتلاكه سلعة نفطية وغازية كبيرة وقدرات علمية وعسكرية وازنة.

شكّلت هذه المعطيات الهامة خلفية للصراع والتنافس الجيوسياسي طوال العقود التي أعقبت قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، كان النظام السعودي قبل ذلك على وفاق تام مع النظام الإيراني السابق، على خلفية ارتباطهما بالسياسة الأميركية والعمل وفق توجهاتها العالمية، مع تباين في الوسائل والرهانات، فالنظام السعودي، المعتمد على المظلة الأمنية الأميركية، اعتمد في تسويق نموذجه السياسي على التبشير بالمذهب الوهابي وترويج قراءة محافظة للنصّ المؤسّس، القرآن الكريم، وحارب أصحاب القراءات المخالفة، حركات الإسلام السياسي والشيعة والصوفية، وعلى الدعم المالي للدول والقوى الاجتماعية والسياسية في الدول العربية والإسلامية، وانخرط في صراع جيوسياسي مع أنظمة عربية وإسلامية سنّية على قيادة العالم العربي والسنّي. في حين اعتمد النظام الإيراني على القوة المباشرة ليس للدفاع عن أمنه وحدوده فقط بل ولبسط نفوذه على الشيعة في دول العالمين العربي والإسلامي وتجنيدهم لخدمة خططه الجيوسياسية والجيوستراتيجية عبر تنظيمهم في أحزاب ومليشيات عسكرية مسلحة. وقد ترتبت على الاختلاف في الوسائل نتائج متباينة رجحت فيها كفّة النظام الإيراني ببسط نفوذه على الشيعة العرب وعلى أنظمة في عدد من الدول العربية.

لن تنجح الرياض في ضبط العلاقة مع النظام الإيراني من دون ظهير عربي قوي ومن دون قدرات عسكرية وازنة

اختلفت سياسات الرياض مع تولي محمد بن سلمان موقع ولي العهد، وهو الذي استثمر مناخ الحرب التي أطلقها ضد أنصار الله، الحوثيين، في اليمن عندما كان وزيرا للدفاع، في فرض سلطته في الداخل، وعمل على تسويق نفسه خارجيا عبر عمليات تحديثٍ في المجتمع السعودي لا تمسّ جوهر النظام، مثل التخلي عن المراقبة الدينية بحلّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتح دور للسينما والمسارح وتنظيم حفلات ترفيه وقيادة المرأة للسيارة وسفرها من دون محرم وارتيادها الملاعب الرياضية والشواطئ للسباحة والاستجمام. وقد ترتبت على هذه السياسات ردود فعل سلبية، إن لجهة فشل الحملة العسكرية في اليمن وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة، أو لجهة استهداف النشاط المدني ومطاردة المعارضة في الخارج أو لجهة الصدمة الاجتماعية التي أحدثتها حالات السفور على الشواطئ وتناول الكحول. وقد زاد حرجه السياسي والعسكري بوقف الدعم الأميركي لحملته في اليمن بالمعلومات الاستخبارية والذخائر، على خلفية قصف الطائرات السعودية مواقع مدنية، مدارس، مشاف، بيوت عزاء، أعراس، وقتل وجرح العشرات، وانكشافه أمنيا مع بدء الرئيس الأميركي باراك أوباما تنفيذ خطّته بالتحوّل نحو شرق آسيا وتخفيف الحضور الأميركي في دول الخليج ونقل جزء هام من موارده العسكرية منها إلى المحيطين الهندي والهادئ.

قاد هذا الموقف الدقيق والخطر إلى تبنّي الرياض ما وصفه محللون بـ”التحوّط الاستراتيجي” عبر توثيق العلاقات مع روسيا والصين، والانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون وسعيه إلى الانضمام لمجموعة البريكس، من جهة، والمناورة بين الدول العظمى بتبنّي خيارات سياسية واقتصادية تستجيب لمصالحها لدفعها لتوثيق علاقاتها معه أو لاستدراج عروض مجزية من هذه الدول لضمان استمرار تعاونه معها، من جهة ثانية، وتبنّي خيار التهدئة في الإقليم والحوار من أجل حلّ الخلافات وتبريد الصراعات وفسح مجال للتنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار، من جهة ثالثة.

أما النظام الإيراني، المعتدّ بقدراته العلمية وصناعاته العسكرية وامتلاكه وسائل تأثير كبيرة وقوية على الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار عبر أذرعه الكثيرة فيها، واتفاقاته الاستراتيجية طويلة الأمد مع روسيا والصين، فلجأ إلى الحوار لاعتبارين رئيسين، إفشال الخطة الأميركية بعزله إقليميا ودولية، واستثمار الانفتاح في الدعوة إلى خروج القوات الأجنبية، الأميركية تحديدا، من الإقليم.

النظام الإيراني عقائدي يقبل المناورة، لكنّه لا يقبل التراجع، ونقطة ضعف المملكة أنّها محاطة بدول عربية ضعيفة وشبه منهارة

يقود التدقيق في اعتبارات النظامين ودوافعهما وأهدافهما من الحوار والاتفاق على تطبيع العلاقات إلى خدمة الاتفاقية النظام الإيراني أكثر، وخصوصا أنه قادر على المناورة واختلاق الذرائع والمبرّرات للالتفاف على بنود الاتفاقية وخرقها تحقيقا لأهدافه الاستراتيجية في بسط هيمنته وسيطرته على دول الجوار والتحوّل إلى قوة إقليمية قائدة، وقد بدأ اللعب على أهم بنود الاتفاقية، عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، قبل أن يجفّ حبرها عبر ما سماها “وحدة الجبهات” في مواجهة إسرائيل، ما يستدعي الاحتفاظ بأذرعه العسكرية في دول الطوق والتحرّك انطلاقا من أراضي دول “محور المقاومة”، واستخدام الاتفاقية مع النظام السعودي لدعم دول “المحور” العتيد، بدءا من إعادة علاقات النظام السعودي مع النظام السوري وإعادته إلى جامعة الدول العربية، ودفعه إلى لعب دور إسعافي في لبنان الغارق في مأزق اقتصادي خانق بتقديم مساعدات والقيام باستثمارات كبيرة، عبر إيهامه أن في ذلك عودة لدوره ونفوذه ونوع من تقاسم النفوذ، في حين أنه وظفه في خدمة استراتيجيته من خلال دفعه إلى توظيف إمكاناته في صالح دول “المحور”، فالنظام الإيراني يعتبر الاتفاقية مدخلا للقبول بشرعية الواقع الذي أقامه في العقدين الأخيرين ومدخلا لإخراج القوات الأميركية من الجوار، وكانت لافتة محاولة النظام الإيراني الفاشلة تنظيم المؤتمر الصحافي مع وزير الخارجية السعودي الزائر في قاعة تغطي جدارها صورة لقاسم سليماني، والتوقيع عليها ليس أكثر من إدارة للخلافات. في حين يراها النظام السعودي مدخلا إلى تجميد الصراع والتنافس للدخول في ترتيبات أمنية مريحة.

المشكلة هنا رومانسية نظرة النظام السعودي، لأنّ النظام الإيراني عقائدي يقبل المناورة، لكنه لا يقبل التراجع، ونقطة ضعف المملكة أنّها محاطة بدول عربية ضعيفة وشبه منهارة، وقد لعبت دوراً رئيساً في ضعفها عبر الانخراط في تنافس جيوسياسي معها لدفعها إلى الإقرار بقيادتها العالمين العربي والإسلامي أو التضييق عليها إلى حدود الانهيار، كما حصل ويحصل مع مصر، حيث كان مبدأ الأمن القومي العربي يفرض الاستثمار في الدول العربية كثيفة السكان واسعة المساحات في مشاريع إنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة، العسكرية منها بشكل خاص، وتوفير فرص عملٍ لمواطني هذه الدول والاعتماد على نهوضها في توفير السلع والخدمات، وعلى قدراتها العسكرية في الأزمات والصراعات مع الخصوم، وخصوصا أن التنافس العقائدي بين جمهوريات عربية “تقدّمية” وملكيات “محافظة” قد تراجع بعد ميل معظم الأنظمة الجمهورية إلى التخلي عن العقائد السياسية والتصرّف بنفعية صريحة. فهشاشة الأنظمة العربية وأزماتها المالية غدت وبالاً على النظام السعودي، وقيداً على خياراته وتحرّكه. الكارثة عدم اتعاظ أنظمة عربية من المأزق ففضلت في سياق تعزيز موقعها الجيوسياسي التطبيع مع العدو القومي إسرائيل والدخول في الاتفاقيات الإبراهيمية، حتى لو أدّى ذلك إلى الإضرار بمصالح أنظمة عربية شقيقة.

لن تنجح الرياض في ضبط العلاقة مع النظام الإيراني من دون ظهير عربي قوي، ومن دون قدرات عسكرية وازنة. وهذا ما يجب تداركه والعمل عليه، فلا يفلّ الحديد إلّا الحديد.

العربي الجديد