ليس في وارد الصين أن تتخلّى عن فرصتها في استرداد منزلتها في الشـؤون العالمية التي كانت تتمتّع بها منذ القرن السادس عشر وحتى مطلع القرن التاسع عشر، عنـدما كانت في قلب نظام المبادلات الصناعية الـدولي. وهي تسلك اليوم، متسلحةً بعنفوانها المستعاد، سُـبُلاً غـير مألوفة، وطرقاً قـد تكون ملتويةً متعرّجة في بعض الأحيان، الأمـر الذي لا يجعل أهـدافها سهلة الاكتناه دائماً؛ لكنها لا تني تتقدّم بخطىً واثقة، مدعومة بوضعيّتها الجـديدة التي تجعل منها القدرة الاقتصادية الأولى في بعض الحسابات، أو الثانية في حسابات أخرى.

تواصل شـهر العسل الذي بـدأته الصين مع الولايات المتحدة في عام 1972 عـبر الترابط الوثيق، أو الارتهان المتبادل الذي مـا كان يمكن تصوره من وجهة النظر “المبدئية القبلية” بين معبد الليبرالية وحرم الشيوعية. ووفقاً لنمطٍ لا يني يتكرّر، فإن الشـركات الأميركية المتعدّدة الجنسيات وظفت على نطاق واسع في الصين التي صنعت منتجاتٍ رخيصة الثمن، أغرقت بها أسواق العالم كلها، مراكمةً فوائض مالية ضخمة، أعادت تدويرها في تمويل الدين الأميركي الهائل.

ولتعطّشها للمواد الأولية، اسـتخدمت الصين موجوداتها المالية للتوظيف في إفريقيا، ثم وبنسبٍ أدنى في أميركا اللاتينية، أي في حديقة الولايات المتحدة الخلفية، فأصبحت الشـريك الأول للبرازيل على سبيل المثال. وقـد طبّقت المبـدأ نفسه في كل مكان: عـدم التدخل في الشـؤون الداخلية للآخـرين. أمـا في القارة الأفريقية التي سبق أن فرض متأنّقو صندوق النقد الدولي قانونهم فيها، فإن الحكام، إن لم نقل الشـعوب، اسـتقبلوا الرسـاميل الصينية بتعاطفٍ شديد وذراعين مفتوحتين، بل تحدّث بعضهم عن “إجمـاع بكين” بالتضاد مع “إجماع واشـنطن” الذي يطبّقه صندوق النقد الدولي.

وكثيراً مـا سـخر السـاخرون من بكين التي تشتري مـا تحتاج إليه من أنظمةٍ سيّئة السمعة، محوّلة أنظارها عن الفسـاد والهـدر والانتهاكات التي تطاول الحريات. والحق أن هـذا الكلام ليس خاطئاً، لكنه ليس غريباً عن الحلبة الدولية. وإذ ترفض الصين كل اتهام غربي لها في ميدان حقوق الإنسان، فإنها تحـاذر إعطاء الآخرين دروسـاً في هـذا المجال. وهي، في هـذا صاحبة منطقٍ متماسك. وهـكذا، لا بـدّ من الاعـتراف بأنها لا تزال تلازم وضعية عـدم التدخل. أفتراها ستلازم هـذا الموقف، في الوقت الذي تزداد فيه استثماراتها في بلدان ضعيفة الاسـتقرار؟ الحق أن هـذا ليس أمـراً أكيداً.

في نهاية عام 2015، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إرسال كتيبة مشـاة إلى جنوب السـودان. ويقينـاً أن هـذا الانتشـار العسـكري كان ينـدرج في إطار عمليات حفظ السـلام التابعة لمنظمة الأمم المتحـدة، بحيث إن المبادئ الكبرى كانت تأتلف هنـا مع الأعمال (أو الصفقات) الصغرى، ذلك أنـه لا يسـع المـرء ألّا يعتبر أن بكين كانت تسعى، كذلك، إلى أن تحمي، بهـذه العملية، مصالحها النفطية المهدّدة. وقـد رأيناها، على أي حال، توقّع، في السـنوات القليلة الماضية، اتفاقاً مع جيبوتي لبناء قاعـدةٍ بحـرية، وترسـل بحريتها لتستردّ رعايا صينيين من اليمن، وقبل ذلك بأشـهر من ليبيـا. وكان مثل هـذا النشـاط أمراً لا يقبل التصوّر قبل عقـدٍ.

ومن الصحيح أن الصين لم تسـتخدم خلال مـا يقرب ثلاثين سنة، أي بين عامي 1971 و2010، حقّ النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوى أربع مرات، مفضّلةً، في أسوأ الأحوال، الامتناع عن التصويت، مع الحرص على عـدم معارضة الولايات المتحدة مواجهةً. وقـد أتاح امتناعها عن اسـتخدام حق النقض في عام 2011 لفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التدخل عسـكرياً في ليبيا، بهدف رسمي معلن، هـو فرض منطقة حظر جوي. وفي الواقع، بهدف القيام بتدخل عسكري تقوم بـه منظمة حلف شـمال الأطلسي (الناتو) من أجل إطاحة معمر القذافي. وكان من نجاح تلك العملية ما كان. فكان أن “أقسم” القادة الصينيون على أن كتفهم لن تؤكل ثانية.

وقـد أسـهم ذلك في تردّي العلاقات مع الولايات المتحدة، خصوصاً أنهـا لم تكن قبيل ذاك في أحسن حالاتها. والحق أن من الصعوبة بمكان تحـديد اللحظة التي تحول فيها “شـهر العسـل” إلى “شـجار عائلي”. لعلها أزمة عام 2008 التي جعلت الولايات المتحدة ترتاب بذاتها، وجعلت الصين تتخلّص من مركّبات النقص لديها، هي التي أقنعت بكين بالتخلّص من موقف عدم لفت الأنظـار، العزيز على الزعيم دينغ سياو بينغ.

وخلافاً لما نسمعه في أحايين كثيرة، فإن إرادة تثبيت الذات وتأكيدها، قـد تجلّت قبل وصول الرئيس الحالي شي جين بينغ إلى الحكم، فقـد طالبت الصين باحتلال المرتبة التي تعود إليها داخل صندوق النقـد الدولي في عهـد سلفه هـو جينتاو، من غـير طائل، وبـدأت بتدويل اليوان. وفي عهـده أيضاً، بدأت الميزانية العسكرية بالارتفاع من أجل تحديث الجيش وبناء سلاح بحري، جدير بحمل هـذا الاسم. فقبل عام 2012، لم يكن لدى الصين حاملة طائرات، في حين كان لدى الهنـد اثنتان، وكانت اليابان تعرض ثلاث مدمرات حاملات طائرات عمودية، غـير أن هـذه الحمّى العسـكرية أفضت إلى إثارة القلق لدى جيران الصين، بحيث إن الولايات المتحـدة التي كان نجمها يخبو، ركبت غارب موجة الخوف هـذه، واغتنمت الفرصة لتقدّم نفسـها حامياً إقليمياً، من أجل تعـزيز حضورها العسـكري في إطار استـراتيجية ما تسمّيه “المحور الآسيوي”.

سوء تفاهم مزدوج

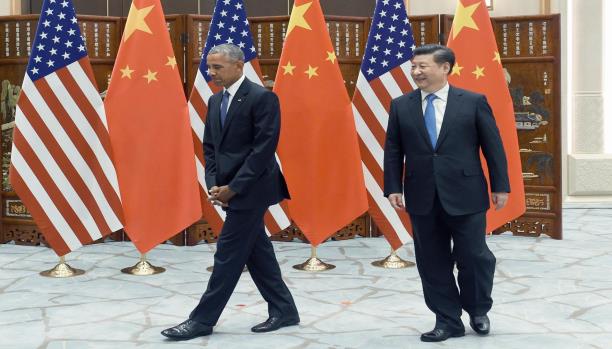

منـذ انبعاث الصين، طرحت العلاقات مع الولايات المتحدة سوء تفاهم مزدوجاً، فقـد كان الزعماء الأميركيون يحلمون، من جانبهم، بتجنيد بكين خلف رايتهم “من أجل تقاسـم مسـؤوليات الحفاظ على النظام الدولي”، كما قال الرئيس باراك أوبامـا، وهـو نظام تحدّده واشـنطن وحلفاؤها ببديهة الحـال. أمـا من الجانب الصيني، كان القوم يتصوّرون أنفسـهم قوة عظمى كبرى، معترفاً بها، تتعامل مع القوة العالمية الأولى “تعامل النـدّ للنـدّ”، كما اقتـرح الرئيس هـو جينتاو إبّان زيارتـه واشنطن في عام 2006.. صين شريكةٌ مكـوِّنةٌ لنظام دولي متعدد الأقطاب. وبعـد ذلك بعقـدٍ، اعتـبر شي جين بينغ هو أيضاً، في زيارة رسـمية قام بهـا إلى مـا وراء الباسـيفيكي، أن الحـين قـد حان لإقامة “نمط آخـر من العلاقات بين القوى العظمى، أي بين الولايات المتحدة والصين”؛ لكنه لن يلقى أذناً تصغي خيراً من الأُذُن التي لقيها سـلفه.

ولعل خطاب الرئيس الأميركي حول حالة الاتحـاد، في يناير/ كانون الأول 2015، خـير

شـاهد على المنافسـة القائمة بين الأمتين، إذ راح يقول إن الصين تريد أن تكتب قواعـد “السلوك” للمنطقة التي تشـهد أعظم نمـوٍ في العالم.. لمـاذا ينبغي لنـا أن ندع ذلك يحدث؟ ينبغي لنـا أن نكتب تلك القواعـد”. ليس في وارد القوة الأعظم المسـتقرّة أن تقتسم النفوذ مع القوة العظمى الصاعـدة. مـذ ذاك، لم تعـد الأخـيرة تقبل الإذعان للقواعـد الأميركية، بحيث إن الصدام يبـدو كأنـه بات أمـراً محتوماً.

الأمر الواقع في بحر الصين

ولاقتناعها بأن واشـنطن تـريـد إعاقة تناميهـا، تبدو بكين كأنها تزداد عـدائيةً، ولا سـيما في بحـر الصين. والواقع أنـه على الرغم من شـواطئها التي يصل طولهـا إلى ثلاثين ألف كيلومتر، فإن منفـذ الصين على البحـر (يمـر عبره 80% من صادراتها إلى الخارج)، هـو تحت السيطرة المباشرة للولايات المتحدة، أو تحت نفوذ منافسيْها السياسيين المرتبطين، إلى هـذا الحـد أو ذاك، بواشنطن، الهنـد واليابان، فضلاً عن تايوان. وهـذا الخوف من الاحتباس، هـو مـا دفعها إلى الإدلاء بدعاواها حول جـزءٍ من جـزر سبارتلي وباراسيلز التي هي موضوع خـلافٍ بين فيتنام والفيليبين وماليزيا وسـلطنة بروناي. وهكـذا، فإنها راحت تنفذ عمليات ردم بالسـرعة القصوى، جعلتها تـغنم خلال سنتين 1.2 كيلومتر مربع من الأرض لتنشئ فيها، من ثـمَّ، بنياتٍ وهياكل تحتية، بينها مهبط طائرات. لكنها ليست منفردةً بهـذا السلوك؛ فقـد قامت فيتنام، في الفترة نفسها، وإن بنسبٍ أقل، “باسـتصلاح” أرصفةٍ صخريةٍ، بإضافة الردم إليها، من دون أن يثير ذلك شـجون أحـد.

تعتمـد الصين على فرض الأمـر الواقع، ليس من أجل السـيطرة على بحـر الصين الجنوبي وعرقلة حرية الملاحة البحـرية، وإنمـا للحيلولة دون الأميركيين، ودون الانفراد بالسيطرة على هذا اللسان البحري. وهـو أمـرٌ مكلفٌ لها من الناحية السياسية: يشهد على ذلك التقارب بين هانوي وواشنطن، وسباق التسلح القائم في بلدان المنطقة كافة، وتعزيز الحضور العسكري الأميركي؛ والنشر المحتمل لمنظومة صواريخ “باليسـتية” أميركية من الطراز الأخـير الأحدث، ثاد (Thaad) في كوريا الجنوبية، على مبعدة كيلومتراتٍ من أراضيها، غـير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدان الآسـيوية، والصين في القلب منها، تظلّ أولوية (أكثر من نصف المبادلات). ثم إن علاقات بكين بجـيرانها تحسنت على وجه الإجمال، باستثناء العلاقات مع الفلبين واليابان، فالرئيسـة الكورية الجنوبية، مثلاً، حضرت الاحتفالات التي جرى تنظيمها بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، في الصين في سـبتمبر/ أيلول 2015، في حين أنهـا لم تزر طوكيو؛ لكن الصين فشـلت في عقـد تحالفاتٍ صلبة، وفي التصدّي للزعامة الأميركية في هذا الجـزء الجنوبي والشرقي من آسيا – الباسيفيكية.

مشروع مارشال صيني

لكن، لا بأس. فالقادة الصينيون يحاولون، وفاقـاً للحكمة الكونفوشـيوسية القديمة، أن يلتفّوا على العائق، ناظرين صوب الغرب. وبالنظر لتعذّر كتابة قواعد دولية تناسب عالم اليوم مع الولايات المتحدة، فإنهم ســيتخيلون قواعـد جديدة يكتبونها مع آخـريـن. وهكـذا، فإنهم أطلقوا مـا أسـموها “طرق الحـريـر” بالرجوع إلى القوافل التي كانت تنقل المخرّمات واليشم (أو الجـاد) والمواد الثمينة التي كانت تعبـر آسـيا الوسـطى، منذ القرن الثاني قبل الميلاد، قبل أن تركب البحـار

لتربط الصين بأوروبا. أمـور تـدعـو الحالمين إلى الحلم؛ لكن هذا ليس للحلم وحسب.

المسـألة هنا، هي تصميم مشروعاتٍ إنمائية (طرق، وطرق سريعة، ومحطّات كهربائية، وطاقات خضراء (بيئية) وتكنولوجيات جديدة، خطوط سكة حديد فائقة السرعة…). وذلك لهدف رباعي: تقليص التفاوتات على أراضيها بين الشـرق الفائق الغنى والغرب الذي يجـرّ الخطى خلفه، ويشـهد قيام حركات اسـتقلالية؛ إيجـاد طرق جديدة تسلكها السلع، تلافياً لأن تجـد البلاد نفسها عالقة بالبحار التي تسـيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها، المساهمة في نهوض جيرانها وازدهارهم (ولا سـيما باكسـتان، وأفغانســتان وكازاخستان وقيرغيزستان، إلـخ) التي تخشى من عدم استقرارها؛ تقديم منافـذ إلى الأسواق لشـركاتها ومشروعاتها التي باتت تعاني من التباطؤ الاقتصادي الداخلي؛ بل إن صحيفة وول ستريت جورنال تتحدّث عن “مشروع مارشـال صيني”، مقارنة إياه بالمبادرة الأميركية في أوروبا بعـد الحرب العالمية الثانية، غـير أن الصين لا تـريـد أن تقـدّم نفسها زعيمة معسـكر (معادٍ للغرب، أو معادٍ لأميركا أو لسـواها) كما كان حال المغفور لـه الاتحاد السـوفييتي.

وقـد أنشـأ شي جين بينغ المصرف الآسيوي للتوظيف في البنى التحتية (BAII)، وهـو مصرفٌ مفتوح أمام كل من يرغب في الدخول إليه. وعلى الرغم من الحملة الأميركية الشـديدة ضده، والتي دعت إلى مقاطعته، فإن 57 دولة باتت أعضاء مؤسسة له، بينها الدول الآسـيوية كافة (باسـتثناء اليابان) والبلدان الأوروبية الرئيسة (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا) وكذلك إيران، والدولة العبرية… إلـخ. كان هـذا قراراً موجهاً ضـد البنك الدولي الذي تسـيطر عليه واشـنطن، وضد بنك التنمية الآسيوي (BAD) الذي تـديره اليابان وتوجهه منفردة منذ إنشـائه عام 1966، لكن أيّاً من الهيئتين لم تشـأ أن تأخـذ موازين القوى العالمية الجـديدة بعين الاعتبار. هل بإمكان الصينيين والأعضاء المؤسّسين الآخرين، تغيير معايير معونة التوظيفات، وأن يتخيلوا ويسـتنبطوا معايير ومناهج إدارات جديدة تكون أكثر جماعية؟ هـذا تسـاؤلٌ لا يزال من المبكر الإجابة عنه؛ لكن مجـرّد إنشاء المصرف الآسيوي للتوظيف في البنى التحتية ممهوراً بمائة مليار دولار، يبدو كزلزال صغير في عالمٍ تحكمه وتضبطه المالية.

قبل ذلك بشهور، أفضى مخاض البرازيل وروسـيا والهنـد والصين وجنوب أفريقيا (دول البريكس) إلى توليد مصرف مشترك مقرّه شـانغهاي، وهـدفه تمويل التوظيفات في البنى التحتية، وتوفير احتياطي مالي قابل للاسـتخدام، في حال مواجهة أحد هـذه البلدان لصعوبات. غـير أننـا لم نشـهد أي تدخلٍ لهـذا المصرف حتى الآن، إلّا أنـه جرى تفعيل المبـدأ، وتمّ ضخ مائة مليار دولار فيه هـو الآخـر.

خلال ذلك، أظهـر شي جين بينغ نشـاطاً متزايـداً في الشـرق الأوسـط. ويقيناً أن من المبالغة الحديث عن “منعطف تاريخي” بهـذا الصدد، كما يفعل خـبراء أميركيون يسـارعون إلى تخـويف أنفسهم، فبكين لن تطأ بقدمها المسـتنقع الشـرق أوسطي. لكن الرئيس الصيني بـدأ في عام 2016، جولةً ملحوظةً في المملكة العربية السعودية وإيران ومصر. وألقى كلمةً في مقـر جامعة الدول العربية، وأفصح عن مفهومه للدبلوماسية: “فبدلاً من السـعي إلى توسيع دائرة النفوذ، نحن ندعو كل طرفٍ من الأطـراف (الحاضرة في المنطقة) إلى الانضمام إلى لائحـة شـركاء طريق الحـريـر، بدلاً من محاولة ملء الفراغ (المتروك للأميركيين)، نريـد بناء شبكة من الشـراكة التعاونية مربحة للأطراف كافة. ويقيناً أن بكين تصوّب نحـو مصلحتها، لكنها مصلحةٌ تمـر عـبر “بنـاء مصائر متحدة لسائر البشرية”، وفقاً لشي جين بينغ. الاسـتراتيجية تظل متماثلة: تثبيت الذات وتأكيدها، والاستناد إلى الآخـرين من أجل مباشرة النيل من الهيمنة الأميركية.

يبقى أن نعرف مـا إذا كانت الصين تستطيع أن تبثّ قيمها الخاصة في العلاقات الدولية، وكسب العقول والأفئـدة، في الحين الذي تدخل في منعطف اقتصادي ومالي، ذي مستقبل غـير يقيني. فهـذا مـا يطلق عليه اسم “القوة الناعمة”. وإذا كان هـذا هـو المجـال، فإن واحدةً من المسـيرات الطويلة التي اشتهرت بها الصين الحديثة، لم تبدأ إلّا للتو.

مارتين بولارد

صحيفة العربي الجديد