لا تكف قوة الكلمات أبداً عن إدهاشي عندما أشاهد عروض المسرح الحية. وكأمينة سابقة لمسرح شكسبير في نيوجيرسي، أحب أن أرى أعمال بارد، وأنطوان تشيخوف، ونويل كوارد ولوليتا تشاكرابارتي وهي تأتي إلى الحياة. وكموسيقية، كنتُ قد عزفت قليلاً في “مرحباً، دولي”، و”آني، أحضري بندقيتك”، وقد بكيت في كل عرض لـ”الشروق والغروب” في “عازف الكمان على السطح”. وراقبت بناتي ليلة بعد أخرى في المسرحية الموسيقية “كاروسيل” في مسرح “بيبر ميل”، وأنا أتعجب من فهم ريتشارد روجرز وأوسكار هامرشتاين للنفسية البشرية وتأثير الثقافة المحلية على ما كان يجب أن يكون قرارات يومية بسيطة.

الكلمات تعبر عن مشاعرنا، وسياساتنا وفهمنا للماضي والحاضر. وتقوم كلمة “إعادة” في عبارة “إعادة احتلال” بتغيير طريقة رؤيتنا لإطاحة فرديناند وإيزابيلا بحضارة متطورة قديمة بعمر قرون على شبه الجزيرة الأيبيرية، لتتحول من الاحتلال إلى التحرير.

وكذلك، أيضاً، هو حال الدبلوماسية. بل إن هناك مصطلحاً لوصف الإدراج والاستبعاد المتعمدين لأدوات التعريف، وحروف الجر والترقيم لدى كتابة الاتفاقيات الدولية: “الغموض البنَّاء”. وتسمح هذه التقنية للتفاوض، التي ابتكرها في السبعينيات وزير الخارجية الأميركية في ذلك الحين، هنري كسينغر، للغة بأن تكون غامضة عمداً، بحيث توفر لموقِّعي الاتفاقيات وسيلة للتغطية على نجاحاتهم أو إخفاقاتهم باعتبارها موضوع دلالات وتفسيرات.

ربما يقول بعض الدبلوماسيين إن الغموض البناء أفضل من البديل: الغموض الهدّام. ربما يفضي الأول إلى تخفيف المظالم الخطيرة القائمة على الأرض، أو أنه ربما يسفر عن إطالة أمد التشابكات على الأرض. وتعتمد النتائج على نزاهة الجهات الفاعلة المشاركة: هل ستحافظ على التزاماتها؟ هل ستفي بروح الاتفاق بدلاً من العبث والتهرب على أساس معاني العبارات الفردية؟

إلقاء ضوء جديد على حكاية قديمة

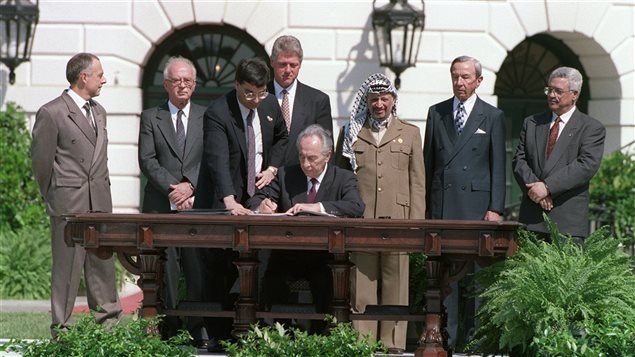

كانت مباراة اللغة في التفاوض قيد العرض الكامل في مسرح فيفيان بيمونت في مركز لينكولِن في المسرحية الجديدة “أوسلو” التي شاهدتها قبل أسبوع من تاريخ نشر هذا المقال. وهذه المسرحية التي كتبها جيه. تي. روجرز وأخرجها بارليت شير بعنوان “أوسلو”، هي تمهيد شرس، مضحك، وواقعي لـ”إعلان المبادئ لترتيبات الحكم الذاتي الانتقالية” التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يوم 13 أيلول (سبتمبر) 1993 -وهي مجموعة من الصفقات المعروفة أكثر باسم “اتفاقيات أوسلو”. وهي تحكي قصة كيف جاءت الاجتماعات وكيف تطورت العلاقة بين الناس -الذين كانوا أعداء بتعريفهم لأنفسهم- وأفضت إلى الصفقات، والتعهدات والوعود لحل النزاعات القائمة منذ وقت طويل على الأراضي والأمن بين إسرائيل والفلسطينييم. لكن تلك الوعود لم تتحقق بعد.

كانت مناقشات أوسلو هي بنات الأفكار السرية للدبلوماسية النرويجية منى جول وزوجها الاشتراكي تيري رود لارسن. وبينما كانت جول مبعوثة في القاهرة، زار الزوجان إسرائيل والقدس وغزة. وكما قالت لمجلة “لينكولن سنتر ثييتر ريفيو”: “لقد رأينا بأنفسنا ما الذي كان يجري. كان ذلك في ذروة الانتفاضة الأولى. وعندما ذهبنا إلى غزة، رأينا الصغار الفلسطينيين وهم يرمون الحجارة على الجنود الإسرائيليين، وكانوا يُقابلون -في معظم الأحيان- بالرصاص المطاطي. كان ذلك وضعاً شديد التوتر”.

في المسرحية، يُلهم الزوجان بتقديم “سرد جديد” لاثنين من الفتيان اللذين شاهداهما يتواجهان. وكانت “الفوضى” في غزة، كما يشير كاتب المسرحية إلى الانتفاضة الأولى، جارية منذ خمس سنوات في الوقت الذي بدأت فيه المحادثات في العاصمة النرويجية. كان الكيل قد طفح، كما يعتقد هذان المؤمنان بالسلام. ولذلك كونا الشبكات واستحضرا وتملقا وثابرا، حتى استجاب ممثلون عن منظمة التحرير الفلسطينية ومدنيون إسرائيليون -بدلاً من الموفدين الرسميين- لنداءات أغنيتهما المغوية. لأنه، ألا تستطيع المرء أن يشرع في الجلوس والحديث والمناظرة لجزء من اليوم قبل شرب الويسكي، وأكل الفطائر واكتشاف أن ابنتيه كلاهما تُسميان “مايا” في المساء، وكسر حاجز المجهول؟ “أنت يا يهوديِّي الأول”، يقول واحد من المبعوثين الفلسطينيين لأكاديمي إسرائيلي. ويعترف أحد الإسرائيليين: “لم أتقابل وجهاً لوجه مع فلسطيني أبداً من قبل”. والعلاقة والثقة أمور أساسية لنجاح التفاوض، وكما نرى في “أوسلو”، فكذلك هو الاستعداد للتخلي عن “الأنا” الكبيرة حتى يغامر المرء بالسعي إلى حياة أفضل للجيل المقبل.

أوسلو خطر مؤجل

بينما يتكشف حلم ودراما “أوسلو” على المسرح، يصيبنا إحساس بشخصيات وزير مالية منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، وأستاذ الاقتصاد الإسرائيلي، يائير هيرشفيلد، بينما يناضلان حتى يحترم كل منهما الآخر. ونشرع في فهم كم كان من المحبط أن يقضي الوفد الفلسطيني الوقت وهو منخرط مع إسرائيليين لم يكونوا يمثلون حكومتهم. كانوا يتساءلون: إلى أين يمكن أن تفضي هذه المحادثات إذا لم يكن هناك التزام حكومي بها؟ ومع ذلك، جاء الاعتراف الرسمي، ولو ان ذلك كان في “الفصل الثاني”. أرسل وزير الخارجية، شمعون بيرز، المدير العام لوزارة الخارجية، يوري سافير -والذي كان، على المسرح، ممثلاً رائعاً ومتنوعاً جداً- للانضمام إلى الجولة الرابعة من المحادثات. ويسخن النقاش، وتتصادم الأنا المتضخمة ويحتل عدم تكافؤ القوة بين الطرفين مركز المسرح. وفيما ينطوي على مفارقة، يصبح الويسكي قوة تهدئة، تساعد في تخفيف التوترات بين أولئك الرجال الشغوفين الذين يسعون إلى تحصيل السلام لشعوبهم، وسلام الروح لأنفسهم. ويدرك الجمهور أن اللاعبين يتساءلون: “هل أفعل الشيء الصواب لشعبي؟ لحكومتي؟ لضميري؟”.

بينما يناضلون للعثور على الكلمات التي ستجلب الأمل لشعوبهم، يقذف المشاركون في مفاوضات أوسلو بالحقائق السياسية تباعاً. القدس؟ اتركوها لوقت لاحق. اللاجئون؟ اتركوهم لنبحث شأنهم فيما بعد. غزة وجمع القمامة؟ يمكنكم تناول هذا هذا الآن.

يميز الجمهور في هذه المناخات إغواء اعتماد الغموض البناء: هناك مساحة كبيرة للمناورة في كلمات الممثل، في حال فشلت أطراف الاتفاقيات في الوفاء بوعودها أو الوفاء بالتزامها بالعودة إلى القضايا الأساسية ضمن البرنامج الزمني المقترح، كما كان الحال في اتفاقيات أوسلو. والميزة والخيانة تختبئان كلاهما في الغموض.

خلق هامش للتسوية، والتسويف

كما هو معروف، فإن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 -الذي تم تبنيه قبل 50 عاماً في أعقاب حرب الأيام الستة- ما يزال يعاني من الغموض. وما تزال تطلعاته بشأن اللاجئين، والحدود وحرية الملاحة عبر الطرق المائية الدولية، تراوح في منطقة الليمبو -جزئياً بسبب عدم وجود مادة محددة.

ولنتأمل المادة 2 (أ)، مع “أل” التعريف ومن دونها.

• “انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض احتلت في الصراع الأخير…”. (اللغة المتوافق عليها)، و:

• “انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من (الـ)مناطق التي احتُلت في الصراع الأخير…”.

يا له من فرق ذلك الذي تحدثه أل التعريف. لقد تم احتلال مساحات شاسعة من الأرض خلال حرب الأيام الستة في العام 1967. وفي السنوات التي تلت، قامت إسرائيل بضم القدس، ومرتفعات الجولان، والكثير من أجزاء الضفة الغربية من نهر الأردن، والتي كانت عمان تسيطر عليها بعد الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1948. ولكن ليس هناك فرض لتطبيق هذا القرار الذي صدر عن المتحدة، أو القرارين 194 و338، أو حتى خطة التقسيم الأصلية. وإذن، لماذا كل هذا الصخب حول الـ”أل”؟

لأن حياة الكثير من الفلسطينيين تصبح أصعب يوماً بعد يوم، ولأن خوف إسرائيل على مواطنيها يبقى بينما السنين تمر والغموض البنَّاء يسود. وتتحكم إسرائيل في وصول المياه إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما اكتشفتُ خلال إقامتي الأخيرة في مخيم عقبة جبر بالقرب من أريحا. ويؤوي مخيم عقبة جبر، الذي أقيم في العام 1948، نحو 6.000 نسمة الآن. ولكن، لم يكن هناك ماء للاستحمام في الصباح الذي استفقتُ فيه في “بيت الضيافة” الذي كان ليكون مُرحِّباً بغير ذلك. ويقول الفلسطينيون في الأماكن الأخرى في الضفة الغربية أن المياه تتوفر للاستحمام مرة فقط كل ثلاثة أسابيع، بينما يغسل الإسرائيليون في المستوطنات المجاورة كلابهم وسياراتهم بلا توقف. وفي الأثناء، تبقى المخاوف الأمنية للإسرائيليين قائمة، والذين لم ينسوا حوادث الطعن في العام الماضي أو الموجة الأحدث من الهجمات بالسيارات.

يمكن أن يحفظ الغموض البناء ماء الوجه السياسي ويحتفظ بالأمل الشعبي في وقت من الأوقات. لكن كلا الأمرين ربما يكونا بصدد النفاد الآن.

مع احتلال القصة الخلفية لاتفاقيات أوسلو صدر المسرح، فإن خيبة الأمل اليوم بعملية السلام تظل متاحة أكثر للجمهور. وحتى مع أن المسرحية مصبوغة بالطابع الخيالي، فإن هناك قوة في تقديم هذا السرد المخصوص في بيئة مسرحية بدلاً من فيلم وثائقي أو مجلد تاريخي ضخم. فالمسرح، بعد كل شيء، يفتح بوابة إلى جمهور أوسع.

الفن يتيح لنا البصيرة وتجربة الأحداث التي ربما لم نكن لنصل إليها بخلاف ذلك. ويعطي مرح روجر وصراحته لأفراد الجمهور متسعاً ليفكروا -ليس فقط في العمل المعروض على المسرح، وإنما أن يسألوا أنفسهم أيضاً بطريقة تخلو من الغموض: “ما الذي يمكن أن أفعله؟”.

أنيسة مهدي

صحيفة الغد