لا تدّعي هذه العجالة القدرة على الإحاطة بموضوع بهذه الأهمية بالنسبة إلى لبنان وتركيبته ومستقبله، عنيت به المسيحيين وموقعهم ودورهم في لبنان والمنطقة، فكاتبها ليس مؤرخا، ولا باحثا عن حال المسيحيين، لا بل يعترف بأنه إلى سنوات خلت كان غير مبالٍ، يقارب الأمر من بعيد، إلى أن شعر ذات يوم بأنه منجر ومنشدٌّ (وهو الشغوف بفهم جدلية أي حركية أو صراع بخلفيته التاريخية وإطاره السوسيولوجي) إلى مواكبة ما يحدث مع المسيحيين، وبينهم، وبهم، وخصوصاً أنه لم يعد هناك اليوم من تمايز بين السياسي والديني، حتى إنه يتجرأ على القول إنه بات هناك شبه تماهٍ بين الاثنين! لذلك، تتوقف المقالة عند بعض المحطات، محاولةً طرح أفكار وعناصر من شأنها أن تساهم في إقامة حوار وإغناء النقاش.

العناصر المكونة لأيّ جماعة هي: التاريخ، والجغرافيا، والدور، والمصلحة. المسيحية ولدت في الشرق، ومنه انتشرت في العالم، والمسيحيون نشأوا وترعرعوا في هذا الشرق العربي منذ ما قبل الإسلام، إذ كانت بلاد الشام تعرف ببلاد العرب (أي “شعب” أو “قبائل” بحسب أكثر من مؤرخ)، وجبل لبنان كان جزءاً منها. وكانوا ينطقون باللغة العربية قبل نحو قرنين من ظهور الإسلام في مكة، فيما كانت اللغة السريانية هي الآرامية الفصحى، ولغة الطقس الكنسي في العراق والشام، وحتى في أنحاء الجزيرة العربية. ويؤكد المؤرخ كمال الصليبي (كتاب “منطلق تاريخ لبنان”) أن الموارنة كانوا يتكلمون العربية ويكتبون بها، على الأقل منذ أكثر من ألف سنة. وهذا يعني أن المسيحيين أو “النصارى” هم عربٌ أصليون وأصيلون، من المكونات الأساسية لبلاد العرب، وهم الذين أعطوا معنى ثقافياً وحضارياً للعروبة، وليسوا طارئين أو ملحقين أو تابعين. انتماؤهم العربي – ليس بالمعنى القومي العقائدي الذي اتخذه في الخمسينيات، وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى نقاش في غير مناسبة – هو انتماء ثقافي حضاري يضرب جذوره عميقاً في الجغرافيا والتاريخ. وكانوا السباقين في بناء حضارة المنطقة ونهضتها وثقافتها والحفاظ على تنوعها الديني والإثني.

هذا لا يعني أن ليس للمسيحيين خصوصيتهم، وأن للبنان خصوصيته، فقد تميز منذ 1920

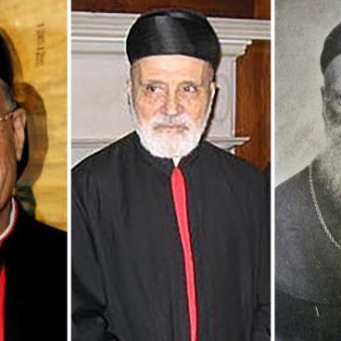

“تميز لبنان بتنوعه الطائفي والمذهبي وتعدده الثقافي وترسيخ التعايش الحر بين مختلف مكوناته، كما أراده كبير صانعيه، البطريرك إلياس الحويك” بتنوعه الطائفي والمذهبي وتعدّده الثقافي وترسيخ التعايش الحر بين مختلف مكوناته، كما أراده كبير صانعيه البطريرك الماروني إلياس الحويك، الذي رفض فكرة الوحدة السورية تحت الأمير فيصل، كما رفض أيضاً فكرة لبنان كياناً مسيحياً، كما حاولت فرنسا تسويقه. وإذا كان لبنان الكبير قد أنشأ عام 1920 بفضل الحويك الذي ذهب إلى “مؤتمر فرساي” مفوّضاً من اللبنانيين، المسيحيين والمسلمين، ليطالب بلبنان وطناً لجميع أبنائه، على أساس “الوطنية السياسية لا الدينية”، كما أكد في خطابه، فإن استقلال 1943 جاء تتويجاً لنضج فكرة لبنان العيش المشترك بين “جناحيه المسلم والمسيحي”، على ما كان يردد رئيس الحكومة الأسبق صائب سلام، لبنان الصيغة والميثاق الذي أرساه بشارة الخوري ورياض الصلح، لبنان التنوع والتعدّد ضمن الدولة الواحدة. دور المسيحيين تجسد إذاً في إنشاء الكيان اللبناني، وتبلور وترسخ بفضل الكنيسة المارونية وكبار رجال الاستقلال المسيحيين والمسلمين.. المسيحيون إذاً ليسوا في حاجة إلى حماية من أحد، ولكنهم في المقابل ليسوا بحاجة لخيارات أقلوية مغامرة تعني في ما تعني تعارضها مع جوهر وجودهم ودورهم، ففي كل مرة حاولوا أن يسلكوا طريقاً مغايراً، كانوا كمن يطلق النار على رجليه!

وهكذا، يعتبر المسيحيون أنهم في أساس فكرة لبنان، وأنهم صنّاعه، عاشوا “عصره الذهبي” الذي دام أكثر من ثلاثين سنة منذ الاستقلال عام 1943 وحتى عام 1975، وفرضوا دورهم وهيمنتهم على مفاصل السلطة، مرسِّخين ما عُرف في تلك الحقبة بـ”المارونية السياسية” إلى حين اندلاع الحرب عام 1975، التي سبقها أول نذير ببداية تصدع الصيغة، بفعل ما عُرف بـ”ثورة 1958″ ضد الرئيس كميل شمعون (1952 – 1958) وانحياز البطريرك الماروني بولس المعوشي إلى حركة الشارع، ثم البيان الشهير الذي أعلن فيه الرئيس فؤاد شهاب (1958 – 1964) عزوفه عن الترشح مجدداً للرئاسة عام 1970، رغم الأكثرية المضمونة التي كان يحظى بها، محذراً من غرق لبنان في الفوضى. أما النذير الثالث والمباشر، فكان التقاء رؤساء الحكومة السنّة على معارضة تكليف الرئيس سليمان فرنجية في

“الحرب التي دامت خمس عشرة سنة خلخلت التركيبة ونسفت موازين القوى، أو الأصح قضت على استئثار المسيحيين بالحكم”إبريل/ نيسان 1973 النائب أمين الحافظ تشكيل الحكومة، طارحين عن حق موضوع الشراكة في الحكم.

لكن الحرب التي دامت خمس عشرة سنة خلخلت التركيبة، ونسفت موازين القوى، أو الأصح قضت على استئثار المسيحيين بالحكم، وعلى الامتيازات التي تمتعوا بها خلال فترة ممارستهم السلطة، لأسباب منها ذاتي ومنها موضوعي. كابر المسيحيون وغلبوا “الوجدان المسيحي” والعنفوان على حاجة المسلمين وحقهم في الشراكة. تدخل النظام البعثي الأسدي ليضع يده على لبنان، فارضاً هيمنته ووصايته، وعاملاً بشكل أساسي على إذكاء الصراع بين اللبنانيين من جهة، وبين اللبنانيين والفلسطينيين من جهة أخرى، متبعاً “سياسة فرّق تسد”. انتهت الحرب بإحباط مسيحي، فراح بعضهم يتوسل العلاج عند من كان له اليد الطولى في إحباطهم (النظام السوري)، وآخر يحاول استغلال إحباطهم ويأسهم لتحقيق بطولات وهمية!

جرى عام 1989 التوصل إلى “وثيقة الوفاق الوطني”، أو ما بات يعرف باتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب، وأسّس للسلم الأهلي، انطلاقاً من مفهوم جديد للشراكة يقوم على “العيش معاً مواطنين مختلفين ومتساوين” على ما كان سمير فرنجية يردّد. وأعاد تكوين السلطة على قاعدة التوازن بين السلطات، بعيداً عن الديموغرافيا (“أوقفنا العد” على ما كان يردد رفيق الحريري) وحجم الطوائف التي يكفل الدستور حقوقها ودورها. ولم يعد رئيس الجمهورية مطلق الصلاحيات، بل أصبح مؤتمناً على الدستور وضامناً للسلطات، ويضطلع بدور الرمز والحكم بين اللبنانيين. وهذا كان في مصلحة المسيحيين، وفي أساس الحفاظ على لبنان التعددي، ومنطلقاً لإعادة تشكيل الدولة على أسس الشراكة والمساواة بفعل قوة التوازن لا توازن القوى.

ولكن تطبيق “الطائف” أوكل إلى نظام الوصاية السورية طوال خمس عشرة سنة، وجرى التعامل مع المسيحيين كمهزومين، ما أدى إلى تهميشهم طوال تلك الفترة، فتمرد قسم منهم ممن أحسن قراءة المرحلة، رافعاً شعار استعادة السيادة والاستقلال. وقد تصدرت هذه المعركة مجدداً الكنيسة المارونية وبطريركها الراحل نصرالله صفير بعد تحرير الجنوب، فأطلق في 20 سبتمبر/ أيلول 2000، نداءه الشهير، مطالباً القوات السورية بالانسحاب من لبنان، وممهداً لتأسيس “لقاء قرنة شهوان” الذي استعاد كلقاء سياسي زمام المبادرة على الصعيدين المسيحي

الكنيسة المارونية اليوم عالقة في “اللامكان” منذ خرج البطريرك بشارة الراعي عن النهج السيادي الذي سار عليه سلفه صفيروالوطني، وسعى إلى شبك خيوط العلاقة مع رفيق الحريري، بهدف إعادة القوة إلى التوازن والتواصل مع المسلمين الذين كان يمنعهم النظام السوري من ذلك. وفي 14 فبراير/ شباط 2005 أحدث اغتيال الحريري زلزالاً كبيراً ساهم في إطلاق “انتفاضة الاستقلال” في 14 مارس/ آذار 2005، التي أدت عملياً إلى تبني المسلمين الشعارات التي رفعها المسيحيون منذ عقود، وتحديداً شعار “لبنان أولاً”.

مشاركة المسيحيين الكثيفة والعفوية في انتفاضة 14 آذار هي التي أعادتهم إلى الخريطة السياسية وإلى دائرة القرار. وفي كل مرة كانوا ينكفئون أو يساوم أحدهم على الثوابت بخيارات طائفية أو فئوية، كما حصل مراراً إبّان زمن الوصاية، كان مصيرهم التهميش، أو الغرق في الإحباط. فمعركة استعادة سيادة الدولة وقرارها الحر لم تنتهِ، على الرغم من انسحاب الجيش السوري، فقد اندفع بعضهم اليوم إلى التحالف مع مَن يقيم دويلة داخل الدولة، أي مع حزب الله صاحب أجندة مذهبية غير لبنانية وغير عربية. وهو يعمل على استلاب القرار اللبناني، ويمنع قيام الدولة (تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية سنتين ونصف سنة من أجل فرض الرئيس الذي يريد)، ويضع لبنان خارج بيئته العربية، في مواجهة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تدعم الاستقلال الثاني بمجموعة قرارات أصدرها مجلس الأمن، بدءاً بالقرار 1559، مروراً بالقرار 1595 الذي أطلق التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري، ومهد لقيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وانتهاءً بالقرار 1701 الذي أعاد سلطة الدولة والجيش اللبناني إلى الجنوب.

بعد الانسحاب السوري، ساد مناخ جرى الترويج له عبر تحذير المسيحيين من نية المسلمين السيطرة على الدولة والاستئثار بالسلطات، وإن المعركة، بالتالي، هي معركة كراسيّ وحصص ووظائف ومغانم. وقد ركب رئيس التيار الوطني الحر، ميشال عون، هذه الموجة، لاعباً

“مشاركة المسيحيين الكثيفة والعفوية في انتفاضة 14 آذار، هي التي أعادتهم إلى الخريطة السياسية وإلى دائرة القرار” على عواطف المسيحيين (انتخابات 2005)، فانتقل من موقعه تياراً سيادياً إلى موقع الالتحاق بخط 8 آذار الذي يقوده حزب الله، وبرّر تموضعه هذا بالقول إنه “يشكل حماية للمسيحيين”. وتوغل بعيداً في طرحه الطائفي، مصعّداً من حملته على السنّة، ظناً منه أنها تشكل له ورقة عبور إلى رئاسة الجمهورية، وشارك في احتلال وسط بيروت، وعطل الرئاسة والبلد سنتين ونصف سنة عملاً بمعادلة بسيطة: “إما أنا الرئيس أو لا أحد”، مختصراً حقوق المسيحيين ودورهم بشخصه، ومتهماً الآخرين بالتآمر عليهم. غير أنه اضطر مرغماً إلى التراجع والبحث عن تسوية مع الحريري، أي مع السنّة، من أجل تحقيق حلمه الرئاسي.

فماذا حلّ اليوم بـ”حقوق المسيحيين” الذين يدعي التيار المسيحي “الأقوى” المطالبة بها بعد مضيّ ثلاث سنوات ونصف على وجود عون في السلطة؟ خصام مع الدروز، وابتزاز للسنّة، توتر مع قسم من الشيعة، ونقمة لدى الأرثوذكس، وخلاف مع معظم العرب .. والأهم، ثورة شعبية غير مسبوقة، وبلد على شفير الإفلاس! فهل حقوق المسيحيين ودورهم يختزل بالاستئثار بالسلطة؟ وهل المطلوب رئيس مسيحي صوري لدولة سليبة القرار؟

أما الكنيسة المارونية التي اضطلعت على الدوام بدور مفصلي على الصعيد الوطني، منذ ما قبل الاستقلال، وفي المحطات المهمة من تاريخ لبنان الحديث، فهي اليوم عالقة في “اللامكان” بعد أن خرج البطريرك الحالي بشارة الراعي، عن النهج السيادي الذي سار عليه سلفه البطريرك صفير أكثر من عقدين، وسعى إلى مسايرة رئيس الجمهورية و”محور الممانعة” والانفتاح على حزب الله، ثم على النظام السوري، في لحظة اندلاع ثورة الشعب السوري عام 2011. وها هي الكنيسة اليوم تتقلب في مواقفها ذات اليمين وذات اليسار، لا دور وازناً لها وطنياً، ولا على صعيد الرعية التي باتت تتنازعها ميول ونزوات أصولية وظلامية غير

“تيار عون في خصام مع الدروز، وابتزاز للسنّة، توتر مع قسم من الشيعة، ونقمة لدى الأرثوذكس، وخلاف مع معظم العرب”مسبوقة!

في المقابل، لا يبدو أن لدى القوى المسيحية الأخرى مشروعاً واضحاً ومقنعاً. فهل وقوفهم في المعسكر الاستقلالي يعفيهم من لعب دور ريادي، وخصوصاً في هذا الظرف المفصلي، وسط كل ما يجري من تغييرات جذرية وتفاعلات على صعيد المشهد العربي والإقليمي؟ أم أن الأهم هو التنافس على كسب الساحة المسيحية بشعارات طائفية وشعبوية تحرّض على الشريك المسلم؟ عام 1955 كتب ميشال شيحا، أبو الدستور اللبناني: “إنّ ما نراه ضرورة للبنان اليوم إنما هو حيازة معرفة وفهم كافيين لوضعه الجغرافي ولما يرزح تحته من أثقال، ثم شمول هذين المعرفة والفهم طبيعة الجماعات المختلفة التي يتشكل من شراكتها الشعب اللبناني. فلا يمكن أن توجد نظم وقوانين أساسية أو عادية قابلة للحياة في لبنان ما لم تضع في حسابها هذه المعطيات الواقعية العميقة”. ويصيف: “لبنان بلد لأقليات طائفية متشاركة فلا إمكان لصموده السياسي مدة طويلة من غير هذا التشارك في مجلس نيابي يكون مكان لقاء وتوحيد الطوائف. فحين نلغي المجلس ونلغي الشراكة، نكون قد نقلنا الجدل حتماً إلى المحراب…”!

الشراكة إذاً، وليس الغلبة أو الاستقواء بمحاور خارجية أو السعي إلى إقامة “حلف الأقليات الطائفية”. عندما كان فؤاد شهاب في سدة الرئاسة، التقى عام 1958 جمال عبد الناصر تحت خيمة على الحدود اللبنانية – السورية كي يؤكد عدم انحياز لبنان إلى جانب أهم زعيم عربي، فيما أصرّ كمال جنبلاط على القول لعبد الناصر، عندما ذهب للترحيب به وبالوحدة مع سورية، إن “الوحدة تقف عند حدود لبنان”. ويبدو واضحاً أن هاجس الرجلين، كل من موقعه ودوره، كان التشديد على استقلال لبنان وسيادته، وعدم انحيازه، والحفاظ على وحدته، وعلى العيش المشترك بين مكوناته، وعلى إعادة تجديد دوره الجامع بين الدول العربية. فإذا كانت لحزب الله دولة إقليمية تحميه، فليس أمام المسيحيين غير خيار الدولة. ألم يدركوا بعد أن زمن “الطائفة المميزة” قد ولى، وأن الهمّ المسيحي لا يمكن أن يكون ذاتياً أو فئوياً؟ إن دورهم ليس في “الالتحاق” بالشيعة أو بالسنّة، وليس، في الوقت عينه، بالوقوف على الحياد، بل في لعب دورهم المركزي والجامع لكل اللبنانيين، عبر السعي إلى إعادة بناء الدولة. إن أدق وأجمل تعبير عن لبنان، دولة التعدد والتنوع والعيش المشترك، يختصره كتاب آخر للمؤرخ كمال الصليبي عنوانه “بيت بمنازل كثيرة”.

سعد كيوان

العربي الجديد