أعادت الأجواء الإيجابية التي طغت على مشهد العلاقات السعودية مع الدول المركزية في العالم الإسلامي غير العربية مثل تركيا وباكستان وإيران، لترسخ موقع الرياض مجدداً كقائد موثوق به للعالم الإسلامي، بعد جهود متواصلة للنيل من قناتها، مُنيت بالفشل قبل أن تستوي على سوقها في أنقرة إلى كوالالمبور مروراً بإسلام آباد وطهران.

ومع أن الرياض وجدت نفسها السنوات الماضية أمام تحديات متلاحقة على جبهات إقليمية ودولية عدة، إلا أنها لم تستسلم لأمر الواقع، وتمكنت من إيجاد مقاربة وظفت فيها سياسات الترغيب والترهيب أو العصا والجزرة حتى استطاعت إعادة ترميم ما أفسدته محاولات “شق الصف” الإسلامي التي بلغت ذروتها في قمة كوالالمبور 2019 قبل أن تجهضها السعودية في مهدها، بدفع أعضاء فيها للغياب والاعتذار وخفض التمثيل.

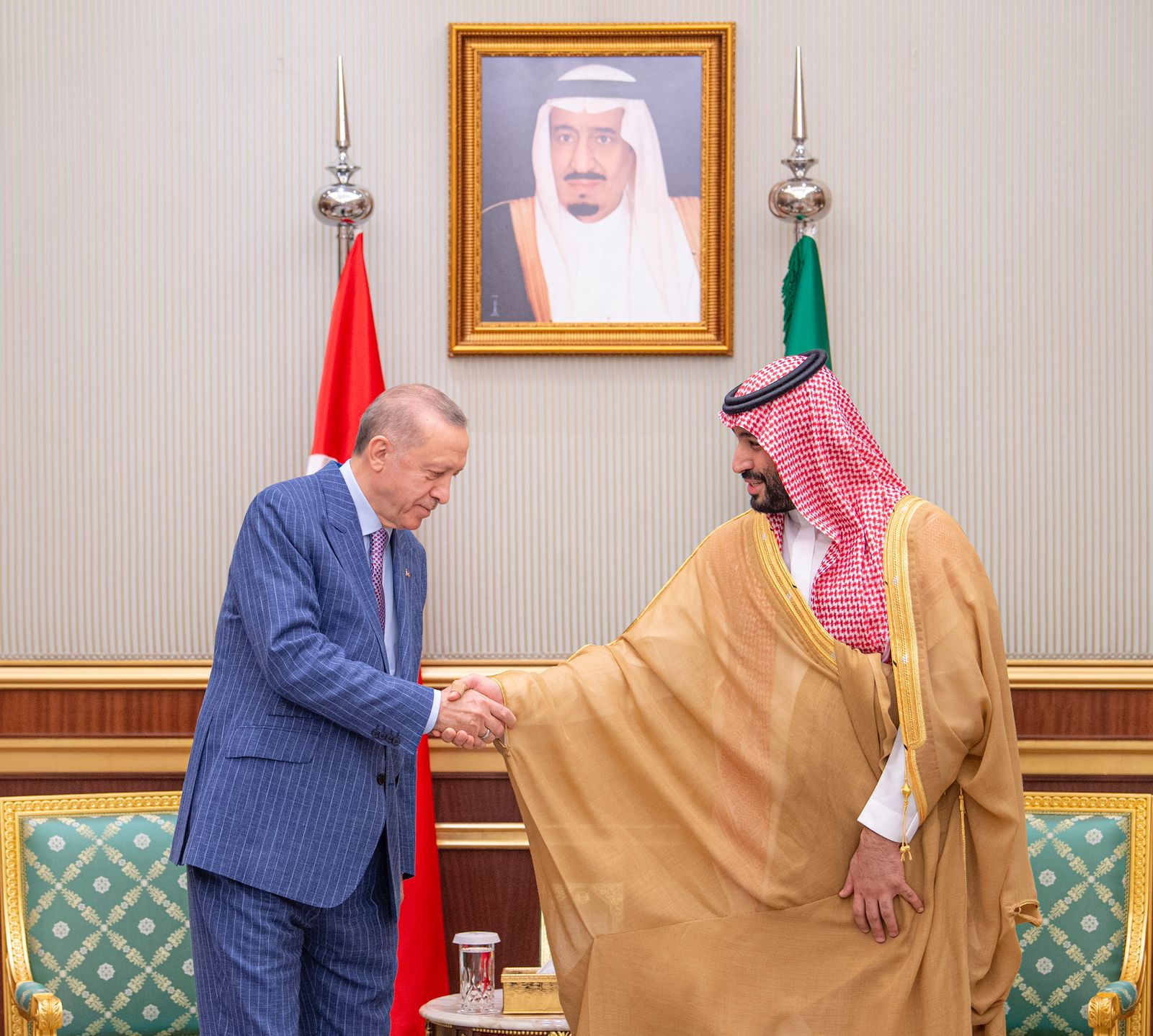

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قاما بزيارة إلى البلاد رأى فيها السعوديون انتصاراً لمواقفهم، إذ جاءت بعد سنوات من تحريض أنقرة ضد السعودية، ونزع الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي اتهم عهده بالخروج عن نسق العلاقات التاريخية بين بلاده والسعودية، مما دفع خلفه إلى شريف إلى قصد المدينة المنورة في أول زيارة خارجية له، مهد لها بتصريحات صحافية أكد فيها اهتمامه بتوطيد علاقات بلاده مع الرياض، و”تعزيز الاقتصادية والتجارية منها والاستثمارية وتوفير فرص أكبر للقوى العاملة الباكستانية”.

عناق له مغزى

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع أردوغان، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس) استعرضا أثناءها “العلاقات السعودية – التركية“، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وبحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها”، مصحوبة بصور نادرة من نوعها التقطت للزعيم التركي وهو يحتضن بحفاوة رجل السعودية القوي ويعانقه في قصر السلام في مدينة جدة الساحلية، في خطوة وصفها الإعلام التركي بـ”التاريخية”، وقرأها المغردون السعوديون باعتبارها اعتذاراً عما بدر ضد شخص الأمير وبلاده وطي صفحة ذلك الماضي.

في غضون ذلك، استبقت وكالة الأناضول التركية الزيارة بنقل تصريحات لأردوغان أعرب فيها عن أمله في أن تسفر الزيارة عن الدفع بتعاون بلاده مع الرياض إلى مواقع أكثر تقدماً، والبناء على ماضي البلدين لتحقيق مصالح مشتركة أوسع.

وقال، “السعودية تحظى بمكانة خاصة لدى تركيا على صعيد التجارة والاستثمارات والمشاريع الكبيرة التي نفذها المقاولون الأتراك بنجاح لسنوات طويلة في هذا البلد، بلغت قيمتها خلال العقدين الأخيرين نحو 24 مليار دولار… ولا شك أن طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تعد من العوامل التي تجذب المستثمرين السعوديين إلى بيئة الاستثمار في تركيا”.

ولمح في حديثه إلى الصحافيين في مطار إسطنبول قبل أن يستقل طائرته إلى جدة إلى طموح بلاده من تحسين العلاقة مع السعودية، وكذلك تسوية المواضيع الإشكالية، معتبراً أن “لدى البلدين إمكانات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة”، وأنه “في كل مناسبة يعبر عن الاهتمام باستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج بقدر الأهمية التي نوليها لاستقرارنا وأمننا”، مشدداً على ضرورة الحوار والتعاون لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، في وقت تزداد فيه التهديدات تعقيداً.

وجدد أردوغان في هذا السياق حسب “الأناضول” إدانته للاعتداءات التي طاولت السعودية عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ، مؤكداً أن تركيا تشدد في كل مناسبة على أهمية تعاون بلدان المنطقة ضد جميع التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى موقف أكثر تشدداً من أنقرة ضد ميليشيات الحوثي. ولكل ذلك يعلق المسؤول التركي الأول أن تفتح زيارته “أبواب عهد جديد بين تركيا والسعودية الصديقة والشقيقة”.

الترفع عن المناكفات

وكان ولي العهد السعودي قد سُئل في وقت سابق عن مستقبل علاقات البلدين، إثر التراجع الكبير الذي شهدته في السنوات الماضية، فلفت في حوار مع “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن بلاده “بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص”.

ورداً على موقفه من الإساءات التي بدرت من مسؤولين أتراك، جدد تأكيد المعنى السابق، وأن بلاده تترفع عن الدخول في مناكفات ضررها أكثر من نفعها، فتركيزها في هذا الصدد منصب على “خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي، ونحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد”.

ويعود أصل الخلاف بين الرياض وأنقرة في عهدها الجديد إلى مسألتين أساسيتين هما منازعة الأتراك السعوديين على موقعهم كقادة للعالم العربي والإسلامي بالمزايدة والشيطنة، والترويج لأيديولوجية الإخوان المسلمين المهددة لاستقرار دول المنطقة.

جوهر الخلاف

واستماتت تركيا وقت حكامها الجدد، خصوصاً بعد ما سمي “الربيع العربي” في إثارة نقاط الخلاف القديمة بين الإمبراطورية العثمانية والعرب بكل ما يعني ذلك من حمولات سلبية، كاد الكثيرون ينسونها قبل أن تفتح جراحها مجدداً مثل “سفر برلك” و”غزو الدرعية”، مما أوحى بأنها تطمع في استعادة بعض مكاسبها في ذلك الحين. كما شكلت في الشق المتعلق بأيديولوجية “الإخوان” منبراً للتنظيم الذي حاول بتحريض قوى مختلفة الاستحواذ على الحكم في دول المنطقة، وكاد يصل إلى مبتغاه قبل أن يقود تحالف عربي أساسه السعودية والإمارات بإجهاض المشروع أو مقاومته على الأقل واستعادة مصر من قبضته.

التحرك العربي في هذا الصدد لم يعجب تركيا العدالة والتنمية، فثارت ثائرة حكامها الذين ناصبوا قادة العرب العداء واتخذوا بلادهم ملجأ لفلول التنظيم، ومنبراً لدعايته القائمة على الإساءة للسعودية ومصر والإمارات.

وتقول أنقرة إنها تقوم بذلك انتصاراً للعدالة بوصف الحلف العربي قام بثورة مضادة أفضت إلى خلع حليفه في مصر محمد مرسي المنتخب عن حزب جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفت فيما بعد بجميع كياناتها تنظيماً إرهابياً في مصر والسعودية والإمارات، لكن موجة العداء تصاعدت بعد مقاطعة التحالف لقطر التي كانت مناصرة للرؤية التركية مالياً وإعلامياً، قبل طي صفحة الخلاف في قمة “العلا” التاريخية مطلع 2020، التي سمحت بحلحلة العديد من الملفات بين دول الخليج والإقليم بما في ذلك إصلاح تركيا علاقاتها مع دول التحالف تباعاً.

ويرى مراقبون مثل الباحثة في “إنترناشيونال أفيرز رفيو” أديتي بهادوري أن دافع أنقرة إلى بذل جهود استثنائية لشيطنة السعودية، ليس سراً إذا ما تابعنا خطابات الرئيس أردوغان، في مثل الاستطراد الذي برر به الدعوة إلى قمة كوالالمبور 2019 حين قال، “إذا نظرتم إلى الماضي، فإن تركيا كانت منقذة الأمة الإسلامية في تلك الأيام، ولكن لأسباب قليلة من يستطيع فهمها ليس لدينا الآن بلد مسلم يتصدى للآخرين ويحمينا، ولكن هذا لا يعني أن يظل ذلك إلى الأبد”، وهو ما دفع المعارضون للقمة إلى نعتها بـ”قمة الضرار” بوصفها جاءت في تقديرهم ضداً عن تجمع “منظمة التعاون الإسلامي” التي تضم الدول الإسلامية جميع بقيادة السعودية، وهو ما رفضه المنظمون بمن فيهم الزعيم الماليزي مهاتير محمد الذي حاول لاحقاً إيضاح موقف بلاده وأنها لا تريد شق صف المنظمة الإسلامية الكبرى، وترى أن من الأفضل أن “تستمر السعودية لعب دورها، وأن ماليزيا صغيرة للغاية لتتكلف الدور المعني. القمة تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية”.

وتابع قائلاً: “إن الملك سلمان يفكر أن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية من الأفضل مناقشتها في اجتماعات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بدلاً من أن يناقشها جزء صغير من أعضاء المنظمة… إذا نظمت السعودية أية قمة لمناقشة الأمر ذاته، فنحن على استعداد للحضور”.

الهوس باستعادة إرث “العثمانية”

قيام ماليزيا بما يشبه التوضيح والاعتذار للسعودية عن دورها في تنظيم القمة التي أنذرت بتفريق كلمة المسلمين أكثر، لم ينجح آنذاك في إخفاء تطلعات أردوغان إلى “استعادة إرث ماضٍ وإعادة أحياء الإمبراطورية العثمانية، وأن يكون هو زعيماً للأمة الإسلامية، وفي هذا الصدد، لم يدخر وسعاً، وسعى حثيثاً لاقتناص أي فرصة متاحة له”، وفق الكاتبة التي أردفت أن “أحلام أردوغان العثمانية الجديدة ليست سراً”.

ولاحظت مثل كثير من المراقبين أن الرئيس التركي يستخدم الحنين إلى الإمبراطورية والأيديولوجيا الإسلامية، من خلال حزب العدالة والتنمية التابع لجماعة الإخوان المسلمين، لتقديم تركيا كوريث شرعي، ووريث لإرث الخلافة مع وضع نفسه كخليفة. وقد تجلى ذلك بوضوح في خطاب ألقاه في عام 2016 لإحياء الذكرى المئوية لنصر “كوت العمارة” (في العراق الحديث)، حيث ذكر أردوغان أنه يرفض أي فهم للتاريخ يعتبر عام 1919 بداية تاريخ أمته وحضارتها الممتدة من ألف عام. وقال: “من يترك آخر 200 عام أو حتى 600 عام، بانتصاراتها وهزائمها ويقفز مباشرة من التاريخ التركي القديم إلى الجمهورية، فهو عدو لأمتنا ودولتنا”.

وأضاف أردوغان أنه “قبل قرن واحد فقط، لم يكن هناك فرق بين بورصة وسكوبي، تماماً كما لم يكن هناك أي فرق بين بغداد والموصل، ودمشق وحلب، وسلانيك، وباتوم وكارجلي. ومع ذلك، فإن المخططات السياسية التي تهدف إلى رسم حدود مصطنعة، وفقاً للموارد النفطية والاستفادة من البنية التعددية للدولة العثمانية فصلت هذه الأراضي عن بعضها البعض”. كما أضاف في الخطاب أنه لا توجد حدود روحية بين العالم العربي وتركيا أو بين الطائفتين الشيعية والسنية “ربما تكون حدودنا المادية قد فصلت، ولكن حدودنا الروحية لم تفصل قط. ليس لدينا شيعة أو سنة. ديننا الوحيد هو الإسلام”.

ولتحقيق هذه الغاية، يسعى أردوغان بقوة في خلاصة الباحثة بهادوري منذ فترة طويلة لتقديم نفسه كزعيم لمسلمي العالم، “محاولاً إقامة علاقات مع طرفي الانقسام الطائفي في الشرق الأوسط، فضلاً عن دس أنفه في الشؤون العربية التي لا تشكل تركيا جزءاً منها”.

في هذا السياق يمكن فهم الأزمة مع تركيا في عهد الإسلاميين، التي يرجح أنها لن تنتهي مع تطبيع العلاقات أخيراً مع الرياض، لكن الزيارة على الأقل تقلل من حدتها، وذلك لأن أنقرة تجاوزت الخلاف العادي مع العرب إلى محاولة إثارة النعرات بين المسلمين العرب والعجم، حين حرضت ماليزيا على إقامة “قمة كوالالمبور” التي حاولت بناء جبهة سنية مضادة للتي تقودها السعودية، فدعت مهاتير إلى تركيا في زيارة أحيطت بزخم إعلامي كبير، خلصت إلى تنظيم القمة.

لكن التحرك السعودي عبر منظمة التعاون الإسلامي والثنائي الذي وظفت فيه ثقلها الدبلوماسي والاقتصادي والإعلامي أفسد مخططات التجمع، الذي استهدف في الأساس دول “إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا”، ولم يدع إليه من الدول العربية غير قطر التي قيل إن دورها يقتصر فقط على التمويل والنكاية بخصومها الخليجيين قبل المصالحة، إلا أن علامات الاستفهام التي أحيط بها التجمع دفعت إلى مراجعات عدة، مثل توجيه الدعوة إلى إيران كي لا يكون التجمع طائفياً، كما قامت ماليزيا الدولة المستضيفة بطمأنة السعودية التي كانت في حينه رئيساً دورياً لمنظمة التعاون الإسلامي التي نددت هي الأخرى بالتجمع بوصفه خرقاً لإجماع المنظمة، وأن أهدافه مشبوهة لغياب المبررات الكافية لإقامته من دون غطاء المنظمة. التحركات نفسها دفعت إندونيسيا إلى الانسحاب وباكستان إلى خفض تمثيلها بعد أن كان من المقرر حضور رئيس وزرائها عمران خان الذي تعرض لانتقادات حادة من جانب حضور القمة على موقفه.

ومن الناحية التاريخية كان لافتاً أن الدولة السعودية التي نشأت في الدرعية (أصبحت جزءاً من الرياض الآن) قبل 300 عام، قاومت منذ مرحلة مبكرة من تاريخها سطوة العثمانيين على محيطها العربي، فخاضت معهم حروب كرّ وفرّ، لم تنتهِ إلا بانهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، وهذا النوع من الذاكرة الأليمة ألقت بظلالها على نظرة الخليجيين والعرب إلى تركيا الحالية بعد أن أصبحت تستدعي ذلك الماضي بأساليب مختلفة، في وقت نسي فيه كثير من العرب ذلك التاريخ وصاروا بين أكثر المستثمرين والسائحين إقبالاً على تركيا.

استعادة باكستان لا مفر منها

في الشق الباكستاني لم يكن الخلاف على المستوى الذي هو مع الأتراك، فإسلام آباد نفسها تقر وفقاً لخلاصتها عن نفسها حسب قنصليتها في جدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين أن “عدداً من المعالم الأثرية في باكستان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، فتأسست الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد بمنحة قدرها 10 ملايين دولار أميركي من السعودية، كما أن مسجد فيصل في إسلام آباد، يعتبر المبنى التاريخي الأبرز في العاصمة الباكستانية، سمي باسم الملك فيصل، تم تغيير اسم ثالث أكبر مدينة في باكستان إلى فيصل آباد بعد الملك فيصل”.

غير أن محاولة الأتراك والإيرانيين إغراء باكستان بالتغريد خارج ذلك السرب، أوقع رئيس وزرائها عمران خان الذي وصف بالشعبوي في وسائل إعلام غربية وعربية عدة، في فخ، ما كانت النجاة منه ممكنة، ففي وقت تزداد فيه متاعب البلاد الاقتصادية والأمنية يعكر صفو علاقاته بحليف موثوق به مثل السعودية، كان قادراً على تخفيف متاعبه أو مفاقمتها حين يروق له ذلك.

ولهذا يرى مركز “الإنتربرتر” الأسترالي في أحد تحليلاته عن الحالة الباكستانية بأن “استعادة السعودية باكستان” أمر لا مفر منه، وأنه على إسلام آباد “أن تأخذ بعض الدروس القاسية والمهمة من هذه الجولة”، وهو يشير إلى ضغط الرياض على خان عندما طلبت منه سداد القروض التي أقرضتها لباكستان لدعم أزمة ميزان المدفوعات في عام 2018، المقدر بنحو 3 مليارات دولار، مضيفاً أنه “بنفس القدر من الأهمية، من الواضح أن الكتلة التي تقودها تركيا ليست في وضع يمكنها أن تكون بديلاً عن السعودية، ففضلاً عن موقع السعودية كزعيمة للعالم الإسلامي. لديهم المزيد من الموارد ليقدموها”.

التاريخ لا يهم!

ويتفق “معهد ميدلست” للدراسات على تلك الخلاصة، إلا أنه أضاف نقطة أخرى جوهرية، هي اعتقاده أن “التاريخ لا يهم كثيراً في العلاقات الثنائية اليوم”. ونقل وصف رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي بن فيصل ذات مرة العلاقات بين باكستان والسعودية بأنها “على الأرجح واحدة من أقرب العلاقات في العالم بين أي دولتين دون أي معاهدة رسمية”، لكن تلك الحقبة حسب قراءة المعهد “وصلت إلى نهايتها، ففي عهد محمد بن سلمان، تميل الرياض إلى التساؤل أكثر: “ماذا فعلت لي أخيراً؟”.

ومع أن الحلفاء الاستراتيجيين لباكستان مثل أميركا والسعودية يعرفان أن زمام الأمور في البلاد غالباً ما تؤول إلى الجيش الذي يحتفظ بالكلمة العليا في البلد النووي، إلا أن أماني السياسيين فيه بإصلاح العلاقات مع إيران وتخفيف حدة التوتر على حدود البلدين، دفعتهم إلى محاولة استمالة طهران على حساب الرياض، إلا أن الذي حدث في عهد خان أنه أغضب السعودية ولم يُرضِ إيران، فازدادت حصيلة القتلى بين جنوده على الحدود بما يعادل جندي كل يوم، وفق التقديرات الباكستانية.

الباحث الباكستاني زاهد شهاب أحمد، رأى في مقال نشرته مجلة “جنوب آسيا” الناطقة بالإنجليزية، أن إسلام آباد نتيجة لذلك التردد أصبحت “عالقة بين السعودية وإيران”، بسبب محاولتها حياداً غير ممكن بين إيران والخليج.

وقال، “تدعي باكستان أنها تحافظ على الحياد في الخلاف الإيراني – السعودي، ومع ذلك الحفاظ على هذا النهج شكلي على خلفية احتدام التنافس بين إيران والسعودية، إذ تشير خيارات باكستان إلى ميل نحو السعودية، استناداً إلى العمل الميداني المكثف في إسلام آباد”. وذكر أن ملخص ورقته يجادل بأن باكستان “لا يمكن أن تكون محايدة بسبب علاقاتها الثقافية والاقتصادية والدفاعية القوية مع السعودية، لكنها تروج لهذا الخطاب بسبب مجموعة من العوامل الديموغرافية والجغرافية والجيوسياسية، وأن ادعاء إسلام آباد الحياد يخدم الغرض المزدوج للمصالح الوطنية فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية”.

واعتبر زاهد واقع إسلام آباد الاقتصادي والطائفي والجيوسياسي، يبعثها على الرغبة في لزوم الحياد في الخلاف الإيراني – السعودي، “لكن ذلك صعب للغاية لأن لها علاقات قوية ومتعددة الأوجه مع السعودية… بالتالي فإنها تواصل الابتعاد عن إيران إلى الرياض”، والخليج.

ومن بين القضايا التي لم يجرِ الحديث عنها كثيراً في وسائل الإعلام حول أسباب الخلاف بين باكستان والسعودية، هو اعتقاد أطراف أمنية بأن إسلام آباد في وقت معين غضت الطرف عن تجنيد إيران مقاتلين باكستانيين شيعة للزج بهم في حروبها الطائفية في المنطقة ضمن لواء “الفاطميون” الذي تستخدمه في جبهات مثل العراق وسوريا، وربما اليمن، حسب وسائل إعلام باكستانية، فيما كان الانتقاد الباكستاني الأبرز للرياض ناجماً عن موقفها من ملف كشمير الذي ترى إسلام آباد أنه لم يعد يجد الدعم الكافي من السعودية، التي جعلت توسع علاقاتها الاقتصادية مع الهند. كان الأمير محمد بن سلمان قد قام بالوساطة بين الجارتين النوويتين إثر نشوب الخلاف الأخير بينهما بدلاً من الانحياز مع أحدهما ضد الآخر.

مفاتيح الرياض

وتمسك السعودية منذ عقود بمفاتيح النفوذ في العالم الإسلامي، ليس فقط لأنها حاضنة الحرمين الشريفين التي يقصدهما ملايين المسلمين سنوياً، ولكن لأن بابها ظل مفتوحاً للأفرقاء على مختلف مذاهبهم وأحزابهم وأعراقهم، فظلت مأوى لفارين من الزعماء والمفكرين وملاذاً لمن ضاقت بهم السبل في بلدانهم، ومانحاً اقتصادياً هو الأعلى على مستوى العالم نسبة إلى الدخل القومي، كما أنها راكمت خبرة واسعة في عقد المصالحات بينهم على أرضها، وضمت أهم مؤسسات العمل المشترك الإسلامي مثل منظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، والتحالف الإسلامي العسكري.

وفي عهدها الجديد طورت البلاد من أداء جهازها الحكومي في إطار رؤية 2030، فصارت محط أنظار دول عالمية وإسلامية عدة، تتطلع إلى أن تستقطب جانباً من استثمارات صندوقها السيادي الضخم، مما جعل الآخرين ينظرون إلى التحالف معها باعتباره مكسباً اقتصادياً وتنموياً إلى جانب الأبعاد الأخرى الإسلامية والسياسية والثقافية.

وهذا البعد الاقتصادي الجديد الذي غدا أكثر حكامةً من ذي قبل، هو ما أثار شهية الأتراك أكثر إلى إصلاح علاقاتهم مع الرياض بوصفها أكبر سوق في المنطقة والعضو العربي الوحيد بين مجموعة العشرين، فأنقرة التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، ترى في فتح السعوديين أسواقهم مجدداً أمام سلعهم غنيمة اقتصادية جربوا من قبل آثارها المباشرة على عملتهم وشركاتهم المختلفة، وعلى السياحة والاستثمارات الخليجية في المدن التركية.

لغة المال أكثر وضوحاً

وكانت وكالة الأناضول التركية، قد رصدت بتفاؤل كيف أن التبادل التجاري بين البلدين بدأ ينشط بوتيرة أفضل بعد الأجواء الإيجابية التي سادت منذ بضعة أشهر علاقات الدولتين.

وذكرت في نسختها الإنجليزية أن “مصادر في مجلس الغرف السعودية ذكرت أن الصادرات التركية إلى السعودية ستعود بشكل أسرع إلى طبيعتها بمجرد إعلان البلدين استعادة العلاقات بينهما، وأنه لا حظر سعودي على الواردات من تركيا… وأن بضائعها لا تزال متوفرة في السوق المحلية”.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفعت واردات الرياض من تركيا بنسبة 2.8 في المئة في الشهرين الأولين من عام 2022، وهي التي تراجعت 62.3 في المئة إلى 3.32 مليار ريال (886 مليون دولار)، انخفاضاً من 8.82 مليار ريال (2.35 مليار دولار) في 2020.

ولم تكن باكستان هي الأخرى بعيدة عن هذا المعطى، فعلاوة على أكثر من مليوني عامل باكستاني من مختلف المهن تستضيفهم السعودية، ويمدون بلادهم بتحويلات ضخمة شهرياً، لم تنقطع قط مساعدات الرياض واستثماراتها السخية على إسلام آباد، إلا أن ذلك في تقدير الخبراء لن يكون قطعاً بلا ثمن منطقي.

ويضيف “ميدلست” في تقريره الذي سبقت الإشارة إليه في هذا الصدد أن “من المهم استيعاب أن المساعدة السعودية الآن أكثر من ذي قبل، لها ثمن، وإذا كانت باكستان غير مستعدة لدفع هذا الثمن – المشاركة في تحالفات السعودية العسكرية والابتعاد عن منافسيها – فقد يكون من الأفضل تجنب طلب المساعدة الاقتصادية من السعوديين”، على حد قول المركز، الذي زعم كذلك أنه “لن يكون مفاجئاً القول إن الجيش الباكستاني يهم السعوديين أكثر عندما يتعلق الأمر بالعلاقات الثنائية”.

ورجح أن الطرفين سيواصلان التعاون الدفاعي، بما في ذلك التدريبات المشتركة والبعثات التدريبية في كل الأحوال “لكن من غير المرجح أن تترجم مثل هذه الارتباطات إلى تحالف استراتيجي متجدد بين الرياض وإسلام آباد. النهج السليم لباكستان هو الاحتفاظ بحسن النية مع السعوديين، وإجراء الإصلاحات اللازمة لتصبح وجهة استثمارية جذابة”.

أما بالنسبة لإيران فإنه على الرغم من أن العلاقة معها أكثر تعقيداً، فإنها هي الأخرى باتت مهتمة أكثر من أي وقت مضى ببناء علاقات إيجابية مع السعودية، إلا أن الأخيرة تعلق ذلك بالكف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وترى فائزة رفسنجاني ابنة أحد زعماء إيران في عهد الثورة أن طهران أصبحت على إيمان تام بأن أي علاقة لها صحية بالعالم العربي والإسلامي لن تكون بمعزل عن إصلاح علاقتها بالسعودية، فضلاً عن أهمية العلاقة للبلدين الكبيرين في الإقليم.

وقد تسمح المصالح الاقتصادية الواعدة في تهدئة الأجواء التي فجّرتها الأيديولوجيا والسياسة لعقود، إذ نظر الإيرانيون باهتمام بالغ إلى تصريحات سابقة لولي العهد السعودي أكد فيها أخيراً أنهم “جيراننا، وسيبقون جيراننا للأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم، وليس بإمكانهم التخلص منا، لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور، وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش”، إلا أن تضاد مصالح البلدين في كثير من الملفات يجعل إنهاء الصراع بينهما في تقدير الكثيرين طموحاً للاثنين بعيد المنال، غير أن ما يمكن حتى الآن ونجح فيه الطرفان مرات عدة، هو إدارة ذلك الصراع ليكون خلافاً عقلانياً كي لا يتحول إلى جحيم لا يُطاق.

اندبنت عربي