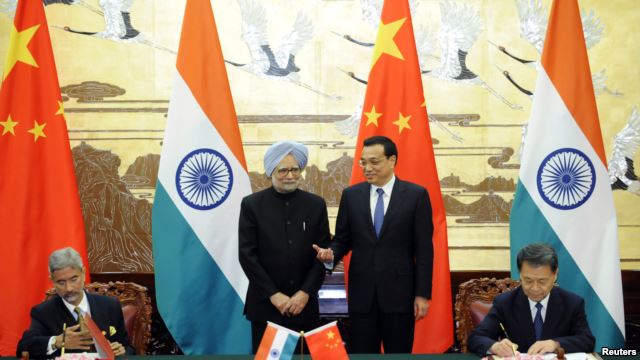

منذ أسابيع قليلة كتبت في هذا المكان تحت عنوان «أخبار طيبة عن العالم» (12 أغسطس/ آب 2015) أشرت فيه إلى دراسة اعتمدت على تقارير الأمم المتحدة وتقارير دولية أخرى، كلها أشارت أنه رغم ما نشاهده من مشاهد تعيسة في العالم من فقر إلى حرب، فإن الحقيقة الجلية هي أن البشرية تتقدم على جميع الجبهات المنظورة. ورغم أن ما ذكر في الدراسة كان صحيحا في إجماله، فإنه لم يقرب المجهر من الأرقام لكي يكتشف أن الجانب الأكبر من هذا التقدم جرى في دولتين تحديدا: الصين والهند، ومجموع سكانهما نحو 2.5 مليار نسمة أي قرابة ثلث سكان المعمورة. الصين وحدها، ولديها 1.376 مليون نسمة، أصبحت واحدة من أعمدة الاقتصاد العالمي بناتج محلي إجمالي قدره أكثر من 18 تريليون دولار، مقدرا بالقوة الشرائية للدولار، أي أكثر من الولايات المتحدة بقليل؛ ومن دون هذا التقدير فإن الناتج المحلي يظل أكثر من 11 تريليون دولار، وهو ما يضع الصين في المكانة الثانية بامتياز في الاقتصاد العالمي.

كل ذلك أخبار سعيدة لمئات الملايين من البشر الذين خرجوا من ربقة الفقر والعوز إلى ساحة الستر والغنى؛ ولكن الأخبار السعيدة تصبح عبئا أحيانا حينما ينتقل كم هائل من الثروة إلى دولة تصبح سياستها المالية والنقدية خاضعة لسيادتها. في ظل العولمة فإن ذلك يعني أن الصينيين ليسوا وحدهم الذين يتأثرون بالقرارات السيادية الصينية، وإنما بقية العالم الذي يوجد فيه من الضعفاء ما لا يتحملون نتيجة قرارات غير حكيمة تجري في بكين. كان ذلك ما جرى يوم «الاثنين الأسود» 24 أغسطس الماضي عندما فقدت بورصة شنغهاي نحو 9 في المائة من قيمتها، فإذا ببورصات العالم كلها تأخذ طريقا ما بين التراجع الحاد والانهيار. وللحظات وقف العالم على أطراف أصابعه حتى تدخل البنك المركزي الصيني مرة أخرى لكي ترتفع البورصة في الصين، ومعها بقية بورصات العالم، في اليوم التالي كما لم يحدث من قبل. المهم أن استعادة البورصة للأموال التي فقدتها لا يحل المعضلة الخاصة بالاقتصاد العالمي كله، وهي غياب القدرة على التنبؤ والرعب المستمر من التقلبات المفاجئة.

المسألة ببساطة أن الصين أصبحت جزءا مهما من الاقتصاد العالمي؛ ولكنها في ذات الوقت ليست جزءا من النظام المالي العالمي حيث لا تزال عملتها «اليوان» غير مدرجة في سلم العملات «الحرة» التي يتحدد سعرها تبعا لحالة السوق العالمية، وإنما نتيجة القرارات السيادية الصينية. وعندما تدرج أسبابا كثيرة لنهضة الصين الاقتصادية المعاصرة، فإن واحدا منها يستحق اهتماما خاصا، وهو أن الصين تعمدت أن تبقي سعر عملتها منخفضا عند تبادله مع الدولار الأميركي ونجم عن ذلك نتيجتان: أولها أن الصادرات الصينية باتت أقل سعرا من منافسيها، ومن ثم باتت أكثر قدرة على غزو الأسواق العالمية فحرمت منها صادرات دول أخرى. وثانيها أن الاستثمار في الصين بات رخيصا فاندفعت رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في الصين، فأصبحت جنة الاستثمار في العالم. الصادرات والاستثمارات الخارجية مكنت الصين من تكوين احتياطيات نقدية بالدولار قدرها 4 تريليونات دولار تعطيها القدرة على التلاعب بالاقتصاد العالمي كله، وهذه ليست قوة اقتصادية فقط، ولكنها أيضا قوة سياسية لا يعرف أحد متى تبدأ الصين في استعراض عضلاتها.

ما فعلته الصين ليس جديدا في تاريخ الاقتصاد العالمي، فالمعجزة الاقتصادية اليابانية قامت على سعر منخفض للين الياباني مقابل الدولار، الذي جرى تثبيته تقريبا عند 360 ينا مقابل الدولار الواحد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى بداية السبعينات من القرن الماضي. وكان نتيجة هذا التثبيت «الأميركي» لسعر الين أن اليابان أقامت اقتصادا قائما على التصدير وجذب الاستثمارات، التي لم تحقق لها «معجزة اقتصادية» فقط، بل أصبحت مرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي، وكان هناك من تساءل عمن كسب الحرب العالمية الثانية في النهاية؟ وفي الحقيقة أنني لست خبيرا اقتصاديا، وربما يكون بعض المعلومات الواردة في هذا المقال ليست بالدقة المطلوبة، ولكن ما يبدو على درجة كبيرة من اليقين أن العالم يعيش في ظل حالة من الاضطراب والصدمات التي قد تكون منتظمة كل عقد تقريبا (انفجار الفقاعة الاقتصادية اليابانية في 1992، وما عرف بالأزمة الآسيوية عام 1997، والأزمة المالية العالمية 2008، والآن حالة الانهيار في الأسواق العالمية ثم صعودها الكبير في أغسطس 2015). فهل ما شهدناه من انهيار في يوم، ثم انتعاش كبير في اليوم التالي مجرد صدفة، أو خطأ من أخطاء الكومبيوتر كما ذكرت مصادر، أو هو تدريب على استعراض العضلات الاقتصادية، أو أن جماعة غير حكيمة في بلد لا يزال شيوعيا تتحكم في سعر عملة أهم اقتصاد رأسمالي في عالم اليوم؟!

حالة الاضطراب لا تشمل فقط آثار القرارات التي جرى اتخاذها في الصين بشأن عملتها؛ ولكنها تشمل حالات الاضطراب التي جرت لأسعار النفط التي بلغت 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014، ثم أخذت في التراجع حتى بلغت 40 دولارا في شهر فبراير (شباط) 2015 ورغم كل التوقعات باستمرار الانخفاض إذا بها ترتفع في يونيو إلى 63 دولارا، ثم مع الأزمة الأخيرة فإنها هبطت فجأة إلى 40 دولارا وأقل مع انهيار البورصات، ثم عادت للارتفاع مرة أخرى مع ارتفاعها. مثل هذه التقلبات لا تبررها قوانين العرض والطلب، خاصة مع ما هو متوقع أن الشركات، والأفراد باتوا يتخذون قرارات الشراء والبيع وفقا لخطط مسبقة يجري تكييفها مع الظروف الجارية في الواقع.

بالطبع فإن حالة الاضطراب المذكورة لا تشمل الاقتصاد العالمي فقط، وربما كانت أكثر حدة في عالم السياسة الذي تغيرت فيه البيئة السياسية بحدة وعنف من ثورات شبابية إلى هيمنة جماعات دينية لها تاريخ مثل الإخوان المسلمين، حتى تصل إلى تداخل جماعات وحركات إرهابية مثل «القاعدة»؛ وفجأة وضمن حروب كثيرة تجري نشاهد حربا ما بين «القاعدة» التي تبايع «إمارة المؤمنين» الخاصة بطالبان، وجماعة «الخلافة» المزعومة التي أسسها «داعش». كل ذلك قليل من كثير بات فهمه صعبا، لأن حركة المجتمعات باتت سريعة، وكذلك التكنولوجيا، والمتغيرات العابرة للدول والقارات من تجارة واستثمارات وعملات، وجريمة منظمة، وأفكار وآيديولوجيات بعضها يساعد على الجنون، ولكن بعضا منها يدعو إلى الحكمة. أم أن هذه هي طبيعة العالم كما أصبحت مع مطلع القرن الواحد والعشرين، وعلى الدول والجماعات والأفراد أن تتعود على مثل هذه الحالة وتتعامل معها؟ كل ذلك رائع، ولكن كيف؟ تلك هي المسألة!!

د.عبد المنعم سعيد

صحيفة الشرق الأوسط