لم تعد الولايات المتحدة والدول الأوروبية تقودان ريادة المهيمنين على السوق العربية؛ حيث أضحت الصين -القوة العالمية الصاعدة- الشريك التجاري الأول للعرب، وهو موقع أهلته لها التحولات في السياسات التي عرفتها بكين وكذلك المتغيرات الدولية.

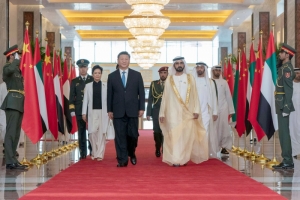

لندن – نجحت الصين خلال الأعوام الأخيرة في أن تصبح الشريك التجاري الأول للعرب، وذلك في سياق التحولات التي تثير توجس الغرب وانزعاجه رغم محاولة عدة دول عربية المواءمة بين علاقاتها مع بكين من جهة وعلاقاتها مع القوى الغربية من جهة أخرى.

وقبل عقود لم تكن الصين بالنسبة إلى الدول العربية سوى بلد شيوعي في أقصى آسيا يكافح لإطعام أكثر من مليار نسمة، لكن بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991 برزت هذه الدولة كإحدى النمور الآسيوية الصاعدة اقتصاديا.

وبحلول القرن الحادي والعشرين سجلت الصين أكبر نسب النمو الاقتصادي في العالم، وتحولت خلال أعوام فقط إلى شريك تجاري رئيسي لأغلب الدول العربية، وأزاحت من الريادة الولايات المتحدة ودولا أوروبية كانت مهيمنة تاريخيا على اقتصادات هذه الدول.

التحول الصيني العظيم

عبر تخفيض الأسعار، والعمالة الرخيصة، تمكنت الصين من اختراق أسواق عربية كانت حكرا على شركات أميركية وأوروبية

رغم القوة التي تبدو عليها الآن إلا أن الصين مرت بمراحل حالكة، حيث بدت في بداية القرن العشرين بلدا منهكا من شدة الأزمات، إذ واجهت الغزو الياباني (1937 – 1945)، ثم دخلت في حرب أهلية بين القوميين والشيوعيين (1945 – 1949).

وعاشت البلاد بين 1958 و1962 إحدى أسوأ المجاعات التي عرفتها البشرية في تاريخها والتي راح ضحيتها ما بين 20 و43 مليون نسمة بحسب تقديرات باحثين، ووصل الأمر -وفق بعض الروايات- إلى حد أن الناس أكلوا كل ما يدب على وجه الأرض من كلاب وقطط وحتى حشرات وكائنات أخرى، وهذا ما يفسر غرابة المطبخ الصيني إلى اليوم.

وكانت الصين تعيش أحلك أيامها وهي تحاول تحقيق قفزتها الكبرى والخروج من مستنقع الحروب والمجاعات، لكنها وجدت محاصرة من الولايات المتحدة وحلفائها الداعمين للقوميين الصينيين المتحصنين بجزيرة تايوان، كما أن خلافاتها مع الاتحاد السوفياتي أفقدتها حليفا قويا، ولم تستعد بكين مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي من القوميين إلا سنة 1971.

لكن الصين وقعت مجددا في مستنقع الحروب عندما شنت هجوما على فيتنام عام 1979، ردا على غزوها كمبوديا في 1978، ولم تتمكن من تحقيق نصر حاسم، لكنها استُنزفت اقتصاديا، رغم أن الحرب لم تدم سوى شهر واحد.

وكان ذلك درسا قاسيا لبكين، فالحروب حتى مع الدول الأقل شأنا بإمكانها أن تسقط أنظمة وتعرقل النمو الاقتصادي للبلاد، وتجلى ذلك في الغزو السوفياتي لأفغانستان (1979 – 1989) الذي انتهى بتفكك الاتحاد بعد عامين من انتهاء الحرب.

وتعلمت الصين سريعا من الدرس وخرجت من حرب فيتنام بسرعة، على عكس الاتحاد السوفياتي، وكرست جهودها لتطوير اقتصادها المنهك.

النظام الشيوعي الصيني نجح في تبني اقتصاد ليبرالي، في مفارقة عجيبة سمحت باستقطاب الشركات العالمية الكبرى بما فيها الأميركية، نظرا لضخامة السوق

وتبنت بكين سياسة “الإصلاح والانفتاح” الاقتصادي منذ 1978، وبعض التقارير تعتبر عام 1981 محوريا في بداية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأرقام كبيرة، وحقق اقتصادها قفزات استثنائية في نسب النمو، بلغت 15.2 في المئة عام 1984، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

وكانت فترة الثمانينات بمثابة ميلاد حقيقي للنمر الصيني وتحول اقتصاده -الذي كان يعتمد على تصدير مواد أولية مثل النفط- إلى مصنع للعالم يستهلك كميات هائلة من الطاقة، ويصدر مواد مصنعة ونصف مصنعة.

ونجح النظام الشيوعي في تبني اقتصاد ليبرالي منفتح على الخارج، في مفارقة عجيبة سمحت باستقطاب الشركات العالمية الكبرى بما فيها الأميركية، نظرا لضخامة السوق (أكثر من مليار نسمة) ورخص الأيدي العاملة وكفاءتها.

واتبعت الصين سياسة إحلال الواردات وتشجيع التصدير، ثم التقليد الصناعي -ما خلق لها في ما بعد مشاكل مع حقوق الملكية الصناعية- وتخفيض الأسعار لاختراق الأسواق الخاضعة للهيمنة الغربية في آسيا ثم أفريقيا بل في أوروبا وأميركا الشمالية.

تحول الصين من بلد يعتمد في تجارته الخارجية على تصدير المواد الزراعية والمواد الخام والموارد الطبيعية، إلى بلد مصنّع ترتكز صناعاته على تصدير المنتجات الكهربائية والإلكترونية -وخاصة الهواتف والكمبيوترات وغيرها- كان له أثر في تطوير المبادلات التجارية مع الدول العربية.

وبعدما كان الاقتصاد الصيني منافسا للاقتصاديات العربية أصبح متكاملا معها، فأغلب صادرات الدول العربية من النفط والغاز والمعادن مثل الحديد والفوسفات والمنتجات الزراعية. في حين كانت الاقتصادات العربية متعطشة إلى المنتجات الصينية خاصة الصناعية منها والإلكترونية، ليس لجودتها وإنما لسعرها المعقول الذي يناسب قدرات الطبقات الوسطى في العالم العربي.

وعبر تخفيض الأسعار -ولو بتقليص جودة المنتجات- والعمالة الرخيصة والمؤهلة تمكنت الصين من اختراق الأسواق العربية التي كانت إلى وقت قريب حكرا على شركات أميركية وأوروبية معروفة بأسعارها المرتفعة.

وأصبحت السوق الصينية بفضل النمو السريع وتطور الصناعة التحويلية شرهة للطاقة والمواد الخام، إلى درجة أنها أصبحت أكبر مستهلك للنفط في العالم بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، جزء كبير منها يتم استيراده من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية أكبر مصدر للنفط إلى السوق الصينية، وبلغت الصادرات النفطية العربية إلى الصين في 2018 نحو 107.7 مليار دولار.

وتصاعد حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بشكل مضاعف، حيث بلغ 224.3 مليار دولار في 2018، بينما لم يتجاوز 36.7 مليار دولار في 2004، بحسب قمة الأعمال الصينية – العربية.

وبلغت التجارة الخارجية للصين مع العالم 6 آلاف مليار دولار في 2021، وهذا الرقم الضخم جعل بكين الشريك التجاري الأول لـ120 دولة حول العالم، بما فيها غالبية الدول العربية.

ومع بداية استغلال النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة، خاصة منذ عام 2008، وبكميات كبيرة، تقلصت حاجة واشنطن إلى النفط والغاز العربييْن.

وأصبحت الولايات المتحدة -التي كانت أكبر مستورد للغاز الجزائري- مصدرة للغاز، وسريعا ما صعدت الصين إلى مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر، متجاوزة واشنطن وروما وباريس.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى النفط، وإن مازالت الولايات المتحدة مستوردا له رغم إنتاجها الكبير، ولكنها تراجعت خلف الصين التي تحولت إلى أكبر مستورد عالمي للنفط.

وهذا التحول في الاقتصادين الصيني والأميركي بداية من 2008 دفع الدول العربية إلى تعميق شراكتها مع بكين في الوقت الذي تراجع فيه الاهتمام الأميركي بالنفط والغاز العربيين مع اكتشاف واستغلال النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة.

وتدفع التطورات في المنطقة وخاصة انسحاب الولايات المتحدة إلى تعزيز الصين لموقعها الريادي في الشراكة التجارية -وحتى غيرها- مع الدول العربية.

واستغلت الصين السياسة الأميركية المتشددة إزاء الدول العربية في عدة ميادين، على غرار التعاون العسكري ونقل التكنولوجيا اللذين شكلا ثغرات نفذت منها بكين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دون إثارة قضايا حقوق الإنسان أو شروط تمس سيادة هذه الدول.

وامتلاك الصين فوائض مالية ضخمة ساعدها على استثمار مليارات الدولارات في الوطن العربي خاصة في البنية التحتية، وتقديم قروض ومنح للحكومات العربية التي ضاق بعضها ذرعا بالهيمنة الأميركية والغربية، وبالضغوط التي تمارسها عليه أميركا والغرب في أكثر من ملف.

العرب