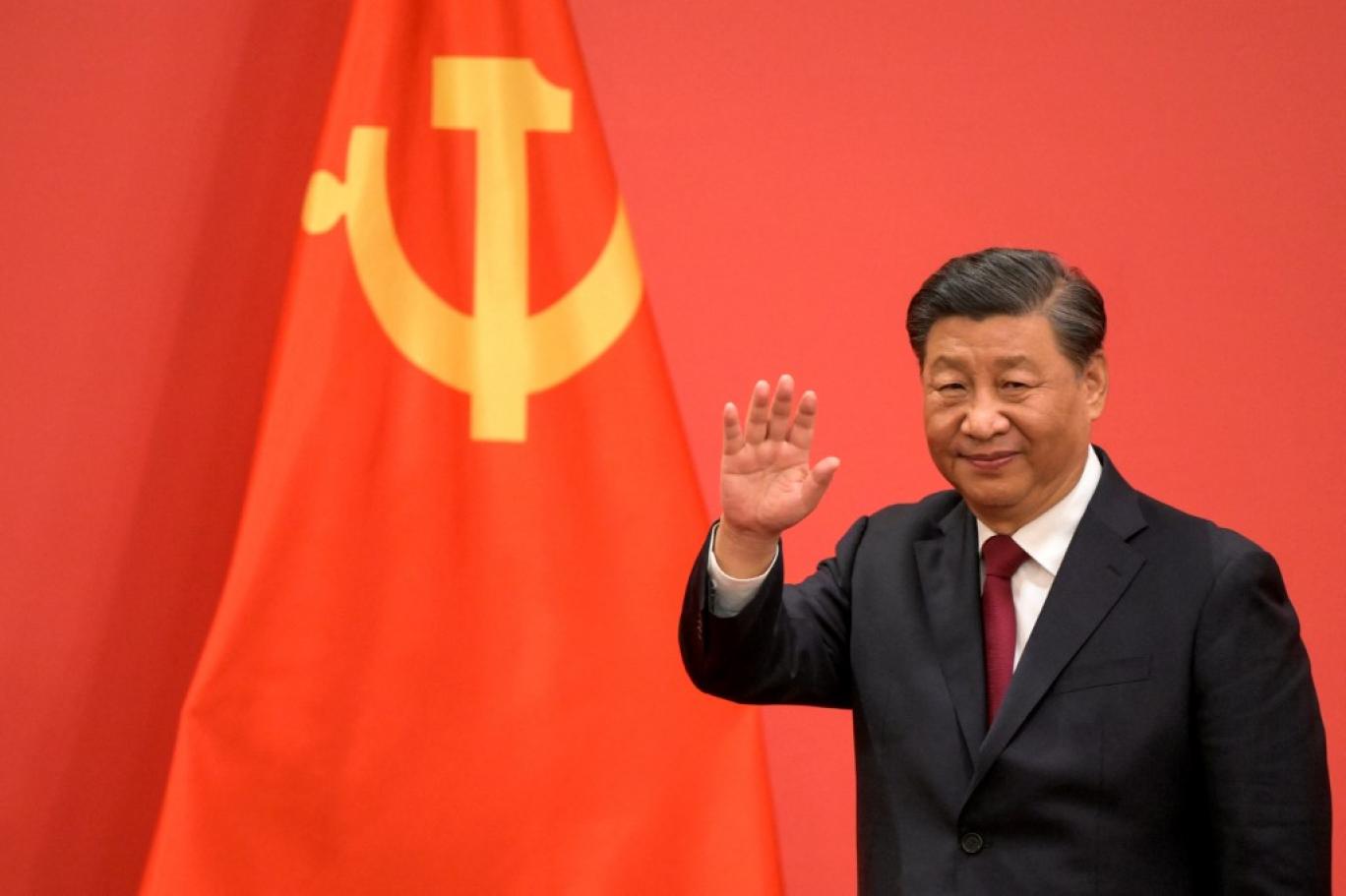

هذا ما أعتقده، أننا في حرب باردة جديدة. وقد صار قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري من صقور الصين بالفعل. وهناك ضجيج مدوٍّ من الحرب حول تايوان. والرئيس الصيني شي جينبينغ يتعهَّد ببسط الهيمنة على القرن بأكمله.

لا أستطيع إلا أن أتساءل: كيف ستبدو هذه الحرب الباردة؟ هل ستغير هذه الحرب المجتمع الأميركي كما فعلت سابقتها؟

أول ما ألاحظه عن هذه الحرب الباردة هو انصهار سباق التسلح وسباق الاقتصاد في بوتقة واحدة. كان التركيز الرئيسي للصراع حتى الآن على «الرقائق المدمجة»، تلك الرقاقات الصغيرة التي لا تجعل سيارتك وهاتفك يعملان فحسب، وإنما تعمل أيضاً في توجيه الصواريخ، وهي ضرورية لتدريب أنظمة الذكاء الصناعي. وكل من يُهيمن على تصنيع تلك الشرائح يُهيمن ولا بد على الأسواق فضلاً عن ساحة المعركة.

ثانيا، الجغرافيا السياسية مختلفة. وكما لاحظ كريس ميلر في كتابه «حرب الرقائق»، فإن قطاع الرقائق المدمجة تُهيمن عليه قلة من الشركات التي حقَّقت نجاحاً كبيراً. تُصنع أكثر من 90 في المائة من الرقائق الأكثر تطوراً بواسطة شركة واحدة في تايوان. وتصنع شركة هولندية كل آلات الطباعة الليثوغرافية اللازمة لصناعة الرقائق المتطورة. وتحتكر شركتان في سانتا كلارا، كاليفورنيا، تصميم وحدات معالجة الرسومات الضرورية لتشغيل تطبيقات الذكاء الصناعي في مراكز البيانات.

تمثل نقاط الاختناق هذه وضعاً لا يُحتمل بالنسبة للصين. وإذا كان الغرب قادراً على منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الصين. وعليه، فإن الصين تعتزم التحرك صوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الرقائق. الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي أكبر مما هي عليه الآن، وخلق تحالف عالمي للرقائق يستبعد الصين.

على هذا النحو، أعيد ترتيب السياسة الخارجية الأميركية بسرعة. فعلى مدى الإدارتين الأخيرتين، تحركت الولايات المتحدة بقوة لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا ومعدات البرمجيات التي تحتاج إليها لبناء الرقائق الأكثر تقدما. وإدارة بايدن لا تقطع السبل على كل الشركات العسكرية الصينية فحسب، وإنما تقطع السبل على كل الشركات الصينية أيضاً. يبدو هذا وكأنه حماية منطقية، لكن بعبارة أخرى، إنه نوع من الاستفزاز الخطير: تفترض السياسة الرسمية للولايات المتحدة جعل أمة من حوالي مليار ونصف المليار نسمة من الناس أكثر فقرا.

أنا أكثر دهشة من كيفية أن الحرب الباردة الجديدة تُعيد ترتيب السياسات الداخلية. كان هناك دائماً أميركيون، منذ تقرير ألكسندر هاملتون عن المصنوعات في عام 1791، ممن يدعمون السياسة الصناعية – والاستعانة بالحكومة لتعزيز القطاعات الاقتصادية الخاصة. لكن هذا النهج الحاكم كان هامشياً بصفة عامة.

الآن، صار ذلك النهج في صميم السياسة الأميركية، عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الخضراء والرقائق. أقرَّ الكونغرس في العام الماضي قانون الرقائق والعلوم، مع اعتماد 52 مليار دولار في صورة منح، وإعفاءات ضريبية، وإعانات أخرى، لتشجيع إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة. هذه سياسة صناعية من شأنها أن تجعل هاملتون يُحملق مُتفاجئاً ويُصفق مُهللاً.

على مدى السنوات والعقود القادمة، سوف تخصص الصين مبالغ مالية هائلة لصالح برامجها الخاصة بالسياسة الصناعية، عبر مجموعة من التقنيات المتطورة. وطبقاً لتقديرات أحد المحللين من «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» فإنَّ جمهورية الصين الشعبية تنفق بالفعل ما يزيد على اثني عشر ضعفَ ما تنفقه الولايات المتحدة الأميركية من الناتج المحلي الإجمالي على البرامج الصناعية.

خلال هذه السنوات المقبلة، سوف يتعيَّن على قادة الولايات المتحدة اكتشاف مدى فعالية هذا الإنفاق وكيفية الاستجابة له. وبأكثر من الحرب الباردة السابقة، سوف تخوض النخبة التكنولوجية هذه الحرب الجديدة. ومن المحتمل أن ينفق كلا الجانبين الكثير من الأموال على مواطنيهم الأكثر تعليماً – وهو وضع خطير في عصر الاستياء الشعبي.

يمكنكم البدء في رؤية مجموعة جديدة من التصدعات السياسية. وفي تيار الوسط، هناك نوع من الهاملتونيين الجدد (أنصار هاملتون) الذين أيدوا قانون الرقائق والعلوم – بما في ذلك إدارة بايدن، و17 جمهورياً غير موالين لدونالد ترمب صوتوا رفقة الديمقراطيين لصالح هذا القانون في مجلس الشيوخ.

على تيار اليمين، هناك بالفعل مجموعة من الشعوبيين الذين ينتمون إلى الصقور المتشددين ضد الصين عندما يتعلق الأمر بالشؤون العسكرية، غير أنَّهم لا يؤمنون بالسياسة الصناعية، ويقولون: لماذا يجب إنفاق كل هذه الأموال على النخب؟ ما الذي يجعلك تعتقد بأن الحكومة أذكى من السوق؟

على تيار اليسار، هناك أولئك الذين يريدون استخدام السياسة الصناعية لخدمة أهداف تقدمية. أصدرت إدارة بايدن عدداً لا يُصدق من الأوامر المباشرة للشركات التي تتلقى دعم قانون الرقائق والعلوم. ومن شأن هذه الأوامر أن تُجبر الشركات على التصرف بطرق تخدم عددا من الأولويات التقدمية الغريبة – سياسة رعاية الطفل، وزيادة النقابات، والأهداف البيئية، والعدالة العرقية، وما إلى ذلك. بدلاً من أن يكون البرنامج مركزاً على تعزيز الرقائق وحدها، فإنَّه يسعى لأن يكون كل شيء دفعة واحدة.

نأمل أن تزداد السياسة الأميركية جدية مع اشتداد أجواء الحرب الباردة. عندما ذهب الأميركيون إلى صناديق الاقتراع خلال الحرب الباردة السابقة، أدركوا أن أصواتهم قد تكون مسألة حياة أو موت. قد يبدو الأمر كذلك مرة أخرى.

سوف يتطلَّب الحكم خلال هذه الحقبة مستويات غير عادية من الحنكة السياسية الخبيرة، مثل إدارة البرامج الصناعية التي لا تبدو متضخمة، والتي تؤدي بصورة جزئية إلى انهيار العولمة الاقتصادية من دون إشعال الحروب التجارية، وتتفوق بكل ثبات على الصين من دون الحاجة إلى إذلالها. وإذا ما أدركت الصين أنها تتخلف عن الركب كل عام، فإن غزو تايوان قد يكون وشيك الوقوع.

وتساءل ميلر في كتابه ما هي احتمالات أن يؤدي الاشتباك العسكري الخطير بين الولايات المتحدة والصين على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى أزمة اقتصادية تعادل أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين. وقال إن الاحتمالات تبلغ 20 في المائة.

تبدو نسبة مرتفعة للغاية وبما يكفي للتركيز والاستبصار في عواقب الأمور.

الشرق الأوسط