وبينما يستعد أوباما لمغادرة البيت الأبيض، تبدو تلك التغييرات وقد نضجت، وفي الإمكان توضيحها، ليس لانتقاد سياسات الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة أو مدحها، بل من أجل استشراف مستقبل الصراع الدولي في السنوات المقبلة، والسياسات التي ستتبعها القوى العالمية، وخصوصاً أميركا ما بعد أوباما.

وخلال سنوات أوباما، انكفأت واشنطن عن إدارة الشؤون العالمية، وخففت وجودها العسكري في مناطق عديدة. اتبعت إدارة أوباما هذا الخيار في سبيل احتواء نتائج سياسات إدارتي جورج دبليو بوش التي أفرطت في التوسع الاستراتيجي والعسكري، وأدخلت الولايات المتحدة في الأزمة المالية عام 2008. في المقابل، عادت روسيا بصخب إلى المسرح الدولي، بينما طرحت بكين سلسلة من المشاريع الإقليمية والدولية، مبرزةً صعودها على سلم القوة العالمية. أما أوروبا فتعرضت لامتحاناتٍ صعبة للغاية.

حدّد الانكفاء الأميركي في عهد أوباما السياسة العالمية. مع استلامه السلطة، كان على أوباما أن يواجه التحديات المتزايدة أمام هيمنة بلاده على النظام الدولي. نبعت تلك التحدّيات، بشكل أساسي، من الأزمة المالية التي غرقت الولايات المتحدة والعالم في أحابيلها، وصعود الصين، وعودة روسيا العدوانية إلى السياسات العالمية، فضلاً عن التهديدات الناشئة من محاولات قوى إقليمية زعزعة النفوذ الأميركي في مناطقها (كوريا الشمالية – إيران). وجد أوباما أن نقطة البداية لتنفيذ استراتيجية أميركية كبرى هي كسب روسيا. ساعد وجود ديمتري ميدفيدف في الكرملين على تنفيذ تلك الاستراتيجية.

هيأت عملية “إعادة إطلاق” العلاقات الأميركية الروسية المتضرّرة على خلفية حرب جورجيا (2008) الأرضية الاستراتيجية والدبلوماسية لإنهاء التورط الأميركي في العراق، وتخفيف عديد القوات الأميركية في أفغانستان، وأخيراً، التعامل مع الملف النووي الإيراني. وقد دفع الزعيم الأميركي الثمن المطلوب روسياً: التخلي عن الدرع الصاروخية (كما خطط لتنفيذها سلفه جورج دبليو بوش) في أوروبا، وتوقيع اتفاقية ستارت 2.

لم يسمح أوباما لتدهور العلاقات الأميركية الباكستانية أن يؤثر على خطط الانسحاب الأميركية

من أفغانستان. عبر الممر الروسي، تمكّنت واشنطن من سحب قواتها من هذه الدولة، من دون الرضوخ للشروط الباكستانية، أو حتى الإيرانية. كما اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على تشديد العقوبات الأممية على إيران عام 2010 على خلفية ملفها النووي، والأهم أن قرار مجلس الأمن الدولي 1929 دقّ إسفيناً بين الروس والإيرانيين. قتل هذا القرار في المهد احتمال نشوء تعاون روسي إيراني، بهدف ملء الفراغ الأميركي في العراق.

وبينما كان أوباما يهندس التعاون الأميركي الروسي، ويخفّف الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، مانعاً توصل الروس والإيرانيين إلى اتفاقٍ لوراثة الدور الأميركي في المنطقة، كان “التحوّل نحو آسيا” يشق طريقه، ليسيطر على مفاصل السياسات الأميركية العالمية.

واستعداداً للصراع الاستراتيجي المقبل مع الصين، أطلقت إدارة أوباما الأولى مبكّراً مفهوم “محور آسيا”، والذي يعني أن الدور الأميركي ومصير السياسة العالمية سيتحدّد في جنوب شرق آسيا. وفي إشارةٍ رمزيةٍ إلى هذه السياسة، كسرت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، في حينه، تقليداً عريقاً جرى عليه أسلافها وزراء الخارجية الأميركيون منذ جورج مارشال، بأن تكون أول زيارة خارجية لهم بعد تعيينهم، إلى القارة الأوروبية. واستعاضت كلينتون عن ذلك بجولة في جنوب شرق آسيا.

عزّز أوباما التحالفات الأميركية مع كل اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، ماليزيا وإندونيسيا. كثف التعاون مع الهند، كما أنهى العداء الأميركي مع بورما، على الرغم من الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها هذه الدولة بحق أقلية الروهينغيا. تمكن أيضاً من توسيع العلاقات الأميركية الفيتنامية. وأخيراً، زاد من الوجود العسكري الأميركي في بحر الصين الجنوبي (المرادف الآسيوي للبحر الأبيض المتوسط).

ارتباطاً بـ “محور آسيا” والسياسات الانكفائية في الشرق الأوسط، وضع أوباما الأساس لتجاوز 30 عاماً من العداء الأميركي الإيراني، بإبرامه الاتفاق النووي الإيراني، وإنْ لم يتمكّن من حصد نتائج عمله. أجبر صعود داعش أوباما على إعادة القوات الأميركية إلى العراق، كما نشر مئاتٍ منها في كل من شرق سورية وليبيا (هذه الدول الثلاث كانت تدور في فلك موسكو إبّان حقبة الحرب الباردة). وعلى الرغم مما تعرّضت له العلاقات الأميركية مع دول الخليج، وتركيا ومصر، من هزّات عنيفة، فإن هذه الدول لا تزال تولي اهتماماً خاصاً للعلاقة مع واشنطن، وهي تعتمد في توفير الأمن لنفسها على الولايات المتحدة.

في أوروبا، تمكّن أوباما من تحويل كييف من حليف لروسيا إلى عدو شرس، رافض كل ما هو روسي. أسفرت التوترات المتصاعدة حول أوكرانيا عن تفعيل الروابط الأمنية على جانبي الأطلسي، وتجميد العلاقات الألمانية الروسية. وأخيراً، أثّرت على روابط روسيا بالدول الخارجة من عباءة الاتحاد السوفياتي السابق. أدت هذه النتائج إلى ازدياد مرونة السياسة الأميركية في أوروبا، وزوّدت واشنطن بدزينة خيارات عبر أوراسيا.

ردود روسية

وبجردة حسابٍ لما تركه أوباما لخلفه، نجد أن هذا الرئيس أعاد تشكيل البيئة الاستراتيجية

العالمية، في الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا. في هذه الأخيرة، زاد أوباما التزامات بلاده لإيجاد مزيدٍ من التوازن في المنطقة، كما كثف الانخراط الأميركي تجاه مشكلاتها. في أوروبا، استغل الأزمة الأوكرانية من أجل حشد مزيدٍ من القوات الأميركية في بلدان شرق أوروبا، متجاوزاً بذلك عقباتٍ كبرى، الاقتصادية منها والمالية، أما السياسية والجيوسياسية، فسبق لها أن أعاقت خطط واشنطن الأوروبية. وقد استفاد من الأزمة لزيادة ساحة المناورة أمام الولايات المتحدة في أوروبا، وخصوصاً حيال فرنسا وألمانيا، كما غذّت الأزمة مخاوف قوى أخرى في العالم من عدوانية روسيا وانبعاثها الإمبراطوري، مثل الصين وكازاخستان وروسيا البيضاء.

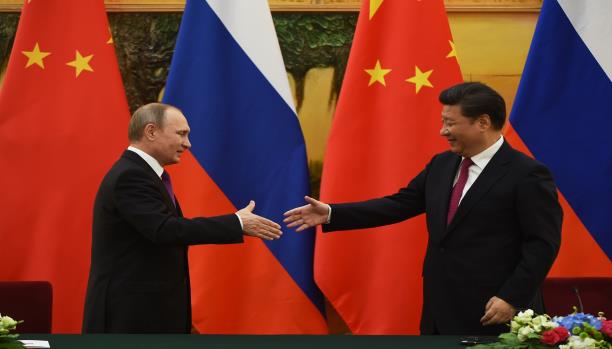

أما روسيا، فقد نجحت في تطوير مواقعها في الشرق الأوسط، على الرغم من اختلال نفوذها في أوكرانيا. فضل الروس بعد حرب جورجيا عام 2008، والتداعيات الكارثية للأزمة المالية على الاقتصاد الروسي، انتهاج سياسة التقارب مع واشنطن. أثمرت هذه السياسة عن مكاسب كبيرة للكرملين، سواء على صعيد استمرار ضبط التسلح الاستراتيجي، أو الدرع الصاروخي أو ضبط اللاعب الإيراني. ومن جهة أخرى، لم يمنع التقارب مع الولايات المتحدة الروس عن طرد الأميركيين من قيرغيزستان. لكن هذا التقارب تصدّع على صخرة الربيع العربي، وخصوصاً مع أزمتي سورية وليبيا. لم تغفر موسكو لواشنطن قط الخديعة الليبية. قرّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبيل عودته إلى الكرملين مراجعة الاستراتيجية الروسية، ودفن سياسة “إعادة الإطلاق” الروسية الأميركية المشتركة. كانت سورية المسرح الذي اختاره الزعيم الروسي لإطلاق الاستراتيجية الجديدة: الالتفات إلى الصين. في فبراير/ شباط 2012، هزت صورة مندوبي روسيا والصين الدائمين لدى الأمم المتحدة، وهما يصوّتان في مجلس الأمن، بشكل مشترك، بالفيتو ضد مشروع قرار عربي مدعوم غربياً بشأن سورية، الدبلوماسية العالمية.

توصل بوتين إلى أن الأزمة السورية تحمل مخاطر على الوضع الروسي العالمي، ليس لأنها تهدّد بخسارة روسيا آخر موقع قدم لها في الشرق الأوسط، بل لأنها تهدّد إيران أيضاً. وتتالت المعضلات أمام بوتين، فالخيارات في سورية تتراوح بين تقاسم نفوذ أميركي إيراني للشرق الأوسط، أو إضعاف إيران بشكل خطير أمام واشنطن، ما يدفعها إلى الارتماء في الحضن الأميركي. وبالتالي، خسارة روسيا استثماراتها في العلاقة مع إيران، طوال أكثر من عقدين. فضلاً عن ذلك، سيصب إضعاف إيران في الشرق الأوسط في صالح منافستيها: تركيا والسعودية. ولروسيا مصالح متناقضة مع هاتين الدولتين على السواء.

اختار الكرملين الشراكة مع إيران. كانت الثمرة لهذا الخيار معركة القصير في مايو/ أيار 2013. بعد تراجع أوباما عن خطه الأحمر حيال استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي، دعمت روسيا مواقعها الشرق أوسطية، عبر إنشاء المجموعة البحرية الدائمة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعزّزت مكانتها ودور النظام في حل الأزمة السورية عبر مؤتمر جنيف الثاني عام 2014. وبينما كان بوتين يستعرض نجاحه السوري، وقعت الثورة الأوكرانية، المدعومة غربياً، والتي تمكّنت من إطاحة حليف موسكو عن سدة الحكم، وقلصت نفوذ روسيا في “شقيقتها” بشكل خطير.

جاء الرد الروسي عنيفاً، مشعلاً أزمة كبرى في شرق أوروبا، شبيهة بأزمات الحرب البادرة حول مصير ألمانيا. سلخ الروس جزيرة القرم، ودعموا الانفصاليين في شرق أوركرانيا. عندما ترنّح هؤلاء أمام هجوم الجيش الأوكراني، لم يتورع بوتين عن إرسال قوات بلاده في عمق الأراضي الأوكرانية من أجل إنقاذ عملائه الانفصاليين. وسط هذا الصراع، برز تنظيم داعش وسط العراق وسورية، وعادت واشنطن، بقواتها العسكرية، إلى الشرق الأوسط.

ومع تصاعد القلق الروسي من العودة الأميركية العسكرية إلى المنطقة، ولقلة ثقة موسكو بحليفيه، الإيراني والسوري، اللذين أبديا كل رغبةٍ في العمل تحت لواء واشنطن، عرض بوتين مبادرة لتسوية الأزمة السورية في خريف عام 2014، أراد منها ضبط الساحة السورية دبلوماسياً، ريثما يجد تسوية لأوكرانيا، وهو ما تحقّق له في فبراير/ شباط ومارس/ آذار من عام 2015. وعلى أية حال، وجرّاء انهيار القوات الحكومية في سورية وحلفائها من المليشيات الشيعية نتيجة معارك إدلب، أرسل بوتين طائراته إلى سورية، وعقد أواصر تنسيق ميداني مع إيران، لمواجهة المعارضة السورية. وبهذا، توصل الرئيس الروسي إلى تحقيق أهدافه من تدخله في الأزمة السورية منذ البداية: منع صفقة أميركية إيرانية تعزل روسيا عن الشرق الأوسط – تحقيق تقارب مع إيران وإبقائها بعيدةً عن واشنطن – ضبط السعودية وتركيا – إنقاذ الاستثمارات الروسية طويلة الأمد في غرب سورية – استعادة المكانة العالمية لموسكو، وجعل كلمة الكرملين مسموعة في الشؤون الشرق أوسطية والدولية.

كما انخرط بوتين في التوازنات المتشكلة في آسيا، وعمل على استدامة نفوذ روسيا الراجح في شقيقاتها في وسط آسيا، وهو يعمل على حجز مقعد لبلاده في تقرير مصير أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي، كما طوّر علاقات بلاده مع الهند لموازنة الصعود الصيني. وفي إشارةٍ إلى قلقه من هذا الصعود، أعاد بوتين الوجود الروسي العسكري إلى فيتنام، كما عمل على ترطيب العلاقات الروسية اليابانية. ولم يأتِ عفو الخاطر أن تترافق زيارة مسوؤل صيني عسكري رفيع المستوى إلى دمشق، مع اقتراح روسيا دوراً يابانياً “إنسانياً” في حلب!

صعود الصين

ترافق انتهاج بكين سياسةً عالميةً أكثر جرأةً مع صعود تشي جيبينغ إلى سدة الحكم. تحت

قيادته، خرجت الصين من براثن الأزمة المالية العالمية قويةً وواثقةً بنفسها، وأطلقت مشاريع طموحة لنشر النفوذ الصيني حول العالم. وكان مشروع الحزام للربط البري عبر آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا أشدّها طموحاً، وهو يشكل رداً كلاسيكياً من قوةٍ بريةٍ على هيمنة القوة البحرية الكبرى (الولايات المتحدة) على المحيطات والبحار في العالم. وتجاهد الصين لفرض وجهة نظرها على خصومها الإقليميين المدعومين من واشنطن، فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية في بحري الصين الجنوبي والشرقي. ولا يزال الصراع الاستراتيجي على هذا البحر مشتعلاً. وأخيراً، نفذت الصين وروسيا مناورات لعدد من قطعهما البحرية الحربية في هذا البحر، بعد نحو عام من مناورةٍ مشابهةٍ، نفذتها بحريتا الدولتين في البحر المتوسط.

ويدرك القادة الصينيون التناقضات التاريخية التي تحيط بعلاقات بلادهم مع جارتهم “الأرض الجائعة” (الاسم الذي يطلقه الصينيون على روسيا). وكما عملت روسيا على تنويع علاقاتها في آسيا، عملت الصين على تنويع علاقاتها في أوروبا، وخصوصاً الشرقية منها. ويمسّ التعاون الصيني الأوكراني جوانب حساسة فعلاً بالنسبة للكرملين، مثل الاستثمار الصيني في البنية التحتية للصناعات الأوكرانية العسكرية الاستراتيجية، كما تطور بكين علاقاتها مع اليونان وتشيكيا وصربيا.

وكان العام 2016 هو الذي أطلقت بكين، في أثنائه، رؤيتها العربية الجديدة، فضلاً عن عرضها الوساطة في الشأن السوري، والزيارة التي أجراها الرئيس الصيني إلى طهران والرياض والقاهرة. ولا تخفي الصين رغبتها في أن يكون لها دور في القضية السورية، منفصل ربما عن الدور الروسي، ولا يبدو أنها ستكون سعيدةً بتقاسم روسي أميركي لمنطقة الهلال الخصيب، يستبعدها عن المنطقة، ويعقّد جهودها للوصول “الحر” إلى القارة الأوروبية.

المرحلة المقبلة

ازدادت الضغوط خلال ولايتي أوباما على المشروع الأوروبي. فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتراح حلول متماسكة للمشكلات التي واجهتها. نبعت هذه المشكلات، بشكل أساسي، من التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة المالية العالمية، والربيع العربي والصعود الروسي والانكفاء الأميركي.

وإذا كان أوباما قد وضع، خلال السنوات الثماني الماضية، الأسس الاستراتيجية لتأهيل القيادة الأميركية للنظام الدولي، متخذاً من تهدئة التوترات الدولية سبيلاً لذلك، فإن بوتين وتشي جينبينغ عملا على تحسين موقع بلديهما مستغلين الانكفائية الأميركية، وهيأا الأوضاع لصراع سيزداد حدةً ما بعد أوباما، بغض النظر عن الرئيس الأميركي المقبل.

وعلى الأرجح أن تكون بؤر الصراع في المرحلة المقبلة متركزةً حول بحر الصين الجنوبي

وأفغانستان والهلال الخصيب، وأخيراً البحر الأسود وأوكرانيا. ستتابع الإدارة الأميركية المقبلة رسم استراتيجية شاملة لأوراسيا. على الأغلب، ستحيي واشنطن استراتيجية “حربين ونصف” التي توفر للولايات المتحدة الأدوات اللازمة للتصدي لحربين كبيرتين في أوروبا وشرق آسيا، ونصف حرب في الشرق الأوسط. وستمكّن هذه الاستراتيجية واشنطن من التصدّي لروسيا في المسرح الأوروبي، وخصوصاً فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية. وللصين في المسرح الآسيوي خصوصاً منع مساعي التنين، لتحويل بحر الصين الجنوبي إلى بحيرةٍ صينية. وبالنسبة للشرق الأوسط، ستكون الإدارة المقبلة منفتحةً على تقاسم النفوذ فيها (مع أرجحية أكيدة للحصة الأميركية)، تلعب بموجبه الولايات المتحدة دور الموازن للقوى الدولية والإقليمية، لكنها ستتحفّظ على أي صفقةٍ في الشرق الأوسط، قبل أن يتوضح مصير الصراع الدولي مع روسيا والصين بشأن أوروبا وآسيا.

وقد طلبت روسيا من واشنطن التفاوض على صفقةٍ شاملة، لحل أزمات المنطقة، من سورية والعراق إلى اليمن وليبيا، وصولاً إلى البحرين ولبنان، إضافة إلى تسوية القضية الأوكرانية. وقد رفض أوباما هذا العرض. ويبدو أنه يفضل عقد صفقة شاملة للشرق الأوسط مع إيران، لا مع روسيا. لكن الرفض الإيراني القاطع والمتكرّر للطلبات الأميركية في هذا الصدد، قضى على خيار “صفقة مع إيران” كان أوباما ملتزماً بتحقيقه.

ولأن بوتين يعتبر أن موقع روسيا الأوكراني لا يتناسب مع متطلبات العودة الروسية إلى السياسات العالمية، فإنه، على الأرجح، سيعيد إشعال الصراع في جارة بلاده الغربية، علّه يتمكّن من وضع يده على عاصمتها كييف. على الأرجح، أن يختار الرئيس الروسي أن يهدئ الأزمة السورية، قبل إعادة إشعال فتيل الحرب الأوكرانية مجدّداً. سيكون من الأمور التي قد يعمد إليها الزعيم الروسي زيادة حدّة التناقضات الأميركية الصينية بشأن بحر الصين الجنوبي، بما لذلك من فائدةٍ في تشتيت القدرات الصينية والأميركية عن المسرح الأوروبي، وزيادة مرونة الدبلوماسية الروسية ما بين القوى الكبرى.

ستظل بكين ملتزمة سياسة تصعيدية مع جيرانها حيال بحر الصين الجنوبي. وستكثف تحركاتها اتجاه دول الشرق الأوسط.

أغلب الظن أن الصراع الاستراتيجي الذي سيشهده العالم ما بعد أوباما سيكون أشدَّ ضراوةً مما سبق أن شهدته المنافسات الجيوسياسية ما بين الدول الكبرى، في الأعوام التي تلت نهاية الحرب الباردة.