يأتي الاجتماع الأميركي – الصيني المنعقد في بالي بإندونيسيا، على هامش قمة «مجموعة العشرين»، في وقت تمر فيه العلاقات المتوترة بين القوتين الكبيرتين بفترة حرجة للغاية. وفي حين يعمل البيت الأبيض على خفض سقف التوقعات من القمة، فإن إعادة ضبط مسار العلاقات فقط من شأنها خفض حدة التوتر بين البلدين، ومعاونتهما على إيجاد طريقة لإدارة مصالحهما المختلفة والمتنافسة بطريقة تعاونية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استثنت لتوها الصين باعتبارها «المنافس الوحيد الذي يملك كلاً من النية لإعادة صياغة النظام الدولي، وكذلك – وعلى نحو متزايد – القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والفنية لتحقيق ذلك»، وذلك في إطار استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة. وطبقاً للاستراتيجية الجديدة، فإن الصين، وليس روسيا، هي من يمثل التحدي الرئيسي أمام الولايات المتحدة، وذلك في طريقها إلى أن «تصبح قوة رائدة عالمياً». أما روسيا، فقد تراجعت إلى مكانة قوة من الصف الثاني تحاول قلب «عناصر محورية من النظام الدولي»، تبعاً لما ورد في تقرير الاستراتيجية الأميركية.

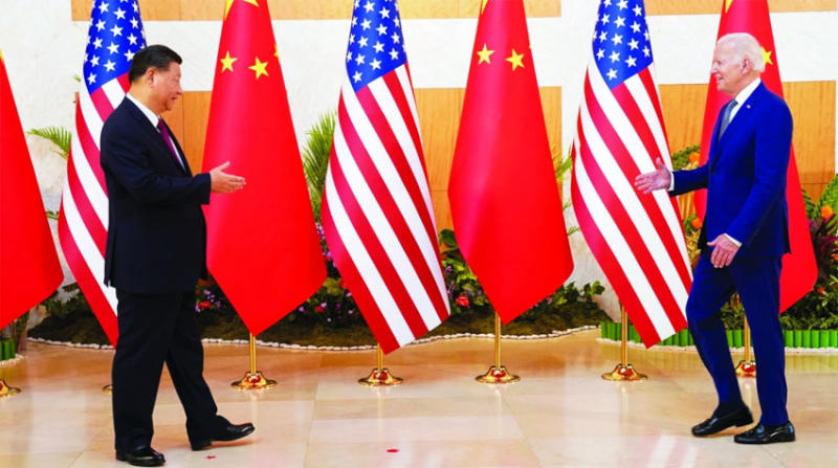

اليوم، تتنافس واشنطن مع بكين التي تسعى بقوة أكبر لفرض وجودها داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك على الساحة العالمية. وتنظر واشنطن إلى هذا الاجتماع باعتباره اختباراً لما إذا كان البلدان سيتمكنان من التعايش والتعاون معاً. على هذه الخلفية، يلتقي الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، الرئيس الصيني شي جينبينغ.

ويشارك كل من الرئيسين في الاجتماع، في حين يحمل كل منهما بداخله شعوراً بالتمكين والانتصار، ففي الوقت الذي يشعر فيه الرئيس بايدن بفخر النجاح غير المتوقع لحزبه في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونغرس»، يأتي الرئيس شي متوجاً بقدر هائل من الثقة بعد المؤتمر العشرين لـ«الحزب الشيوعي» الذي عيّنه زعيماً دونما منازع لفترة ولاية ثالثة.

ويشارك الرئيس بايدن في الاجتماع مسلحاً بدعم من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» لسياسته تجاه الصين، في الوقت الذي ينظر فيه الجمهور الأميركي الآن بأغلبية ساحقة (80 في المائة) للصين على نحو سلبي، مقارنة بـ40 في المائة منذ 10 سنوات ماضية.

وتأتي القمة كذلك في أعقاب سلسلة من التصريحات المؤيدة لتايوان من جانب الرئيس بايدن أغضبت الصينيين، خاصة عندما قال إن «الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين». أما الرئيس الصيني، فقد حذر في مكالمة هاتفية مع الرئيس بايدن، هذا العام، من أن «من يلعب بالنار سيهلك بها»، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.

بعد ذلك، تراجع مسؤولون أميركيون عن تصريح الرئيس بايدن، قائلين إنه لا يمثل تغييراً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه الصين، إلا أن زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لتايوان صبت مزيداً من الزيت على النار. وجدير بالذكر أن تايوان تُعد أكثر القضايا إثارة للجدل والتوتر في العلاقات بين البلدين، ومن شأن الطريقة التي سيجري التعامل بها مع قضية تايوان أن تجعل القمة تنجح أو تنهار.

من ناحيتهم، يعتبر المسؤولون الأميركيون الاصطفاف الصيني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإقامة علاقات «دونما حدود» معه، نقطة توتر أخرى بين الجانبين تتناولها هذه القمة.

ومع ذلك، تظل هناك نقاط التقاء بينهما، على رأسها الحاجة إلى رؤية نهاية للحرب في أوكرانيا، والتعاون بخصوص عدد من القضايا العالمية. إضافةً إلى ذلك، ترغب الولايات المتحدة في إنشاء «قنوات اتصال بين المؤسستين العسكريتين بالبلدين لتجنب وقوع حوادث أو سوء تقدير أو تصعيد»، لتجنب «السقوط في هوة صراع»، كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الزعيمين الأميركي والصيني يعرفان بعضهما منذ عام 2011، الأمر الذي يعزز الأمل في تمهيد الطريق نحو الخروج بنتيجة إيجابية من الاجتماع.

وفيما يتعلق بالرئيس بايدن، فإنه يفخر بمعرفته الجيدة بالرئيس شي بعد أن قضى «عشرات الساعات في مقابلته»، وسافر «كثيراً من الأميال معه» عندما كان الاثنان في منصب نائب الرئيس عام 2011، مثلما أخبر الصحافة، إلا أن ذلك كان وقتاً مختلفاً؛ فالرجلان مختلفان اليوم، والصين اليوم ليست مثل عام 2011. وينطبق الشيء نفسه على النظام الدولي الذي يتحدث عنه الرئيس بايدن في استراتيجيته؛ ذلك أن النظام الدولي اليوم يتأكل، وتجري إعادة إنشائه يومياً أمام أعيننا، داخل مناطق الصراع، ومع القوى والأسواق الناشئة، لكن شكل النظام الجديد لا يزال بعيداً عن التبلور.

عام 2011، كانت الولايات المتحدة ما زالت تنتهج سياسة معاونة الصين على الاندماج في الاقتصاد العالمي، بناءً على الاعتقاد بأن الازدهار الاقتصادي يؤدي إلى الانفتاح السياسي وتخفيف القبضة الأمنية.

اليوم، ترى الولايات المتحدة في الصين المنافس الأول، وتعكف على بناء تحالفات حول العالم لمواجهة النفوذ الصيني.

وتتعارض الصين مع المبدأ التنظيمي الأول الذي يقره الرئيس بايدن في سياسته الخارجية التي ترى العالم محاصراً داخل معركة بين الديمقراطية والاستبداد. ويرى الرئيس الأميركي المنافسة مع الصين والرئيس شي من خلال هذا المنظور، خاصة بعدما استغل الرئيس الصيني مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأميركي لتحذيره من أن «الأنظمة الاستبدادية ستتولى إدارة العالم»، مثلما قال الرئيس للطلاب المتخرجين في الأكاديمية البحرية الأميركية، هذا العام.

الجديد منذ عام 2011، هو الثقة الجديدة التي تستعرضها الصين في مختلف أنحاء العالم. ففي منطقة الخليج العربي، صارت الصين تتمتع بمشاركة وعلاقات اقتصادية وسياسية أوثق وأعمق مما كانت عليه قبل عقد من الزمان. وقد تحولت إلى أكبر شريك تجاري مع بعض بلدان المنطقة. ويمثل النفط والتجارة ركيزتي المصالح الصينية الرئيسية في المنطقة، حيث ترى الصين المنطقة بوابتها إلى العديد من أنحاء العالم. كما أنشأت الصين أولى قواعدها العسكرية الخارجية في جيبوتي، الأمر الذي منحها موطئ قدم على ممر بحري استراتيجي لا غنى عنه للتجارة الدولية. ويشير الخبراء الصينيون إلى رؤية الصين للشراكة في المنطقة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدانها.

وفى أفريقيا، تتعاون الصين بصورة واسعة وعميقة مع غالبية البلدان الأفريقية في أغلب المجالات، بيد أن التمويل، والتنمية، والبنية التحتية، قد تصدرت قائمة مجالات الشراكة. كما بلغ مجموع الاستثمارات الصينية في أفريقيا منذ عام 2005 نحو تريليوني دولار، وفقاً لمعهد «أميركان إنتربرايز».

كما تتولى الصين تمويل وتطوير مشروعات ضخمة بمجال البنية التحتية (3000 مشروع، و86 مليار دولار في هيئة قروض تجارية للحكومات الأفريقية، بحسب «مشروع إيد داتا»)، في مختلف أنحاء القارة، مستعينة في ذلك بعشرات الموانئ، وآلاف الأميال من الطرق والجسور وساحات رياضية.

يُذكر أن حجم التجارة بين الصين وأفريقيا ضخم للغاية، بل تفوق على التجارة الصينية مع الولايات المتحدة؛ إذ بلغ 200 مليار دولار في 2019 وفقاً لمجلة «إيكونوميست». كما أن صادرات الأسلحة الصينية إلى أفريقيا آخذة في التزايد. ووفقاً لبعض التقارير، بلغت هذه الصادرات نسبة 19 في المائة إلى دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية عام 2019.

وصرح لاندري سينيغ، من معهد «بروكينغز»، خلال جلسة استماع أمام «الكونغرس»، بأنه في «الفترة ما بين عامي 2006 و2016، ارتفعت تجارة الصين مع أفريقيا، مع زيادة في الواردات بنسبة 233 في المائة، وزيادة الصادرات بنسبة 53 في المائة»، في حين تراجعت صادرات الولايات المتحدة إلى أفريقيا خلال نفس الفترة.

كما أوضح تقرير آخر، صادر عن معهد «بروكينغز»، أن حجم تجارة الولايات المتحدة مع أفريقيا، «قد انخفض من مستوى مرتفع بلغ 100 مليار دولار عام 2008 إلى 39 مليار دولار فقط عام 2017».

ونجمت مكاسب سياسية جمة عن الاستثمار الصيني الهائل في أفريقيا؛ إذ تدعم أفريقيا الصين في المنظمات المتعددة الأطراف، لا سيما منظمة الأمم المتحدة. وعادة ما يكون التصويت الأفريقي المتقدم (سياسة رأس الحربة) في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو أسلوب التصويت الأفريقي المتبع بشأن مسألة ما. وهذا من شأنه تحدي موقف الولايات المتحدة في بعض الأحيان.

ولقد حدث كل ذلك في وقت كانت فيه الولايات المتحدة قد قلصت من مشاركتها الفاعلة في القارة الأفريقية.

الآن، تحاول الإدارة الأميركية اللحاق بالركب؛ إذ دعا الرئيس بايدن الزعماء الأفارقة إلى قمة في العاصمة واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول)؛ «بُغية الإعراب عن التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا»، كما ورد في بيان صادر من البيت الأبيض.

وصرح مسؤولون أميركيون بأن القمة لا تهدف إلى موازنة التدخلات الصينية في القارة، وبأن الولايات المتحدة لا تطلب من شركائها الأفارقة الاختيار ما بين القوتين، رغم قولهم إن «الولايات المتحدة تطرح نموذجاً أفضل».

كذلك، يتنامى النفوذ الاقتصادي والسياسي الصيني في جنوب شرقي آسيا. وهناك، تحاول الولايات المتحدة أيضاً اللحاق بالركب. وتتجاوز الصين الولايات المتحدة في بلدان جنوب شرقي آسيا بخطوات واضحة؛ إذ خلص المستجيبون لدراسة استقصائية أجراها «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، إلى أن الصين تحتل مكانة متقدمة على مستوى تصورات الناس والرأي العام هناك، باعتبارها قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة. وأفادت الدراسة الاستقصائية المذكورة بأن المنطقة تعتقد أن ميزان القوة النسبي يتغير، مع انخفاض ملحوظ في نفوذ الولايات المتحدة.

هذه ليست إلا أمثلة قليلة على المناخ العام الذي يجتمع في ظله الرئيس بايدن والرئيس شي؛ فالولايات المتحدة تواصل بناء التحالفات، وصياغة الأولويات، ودعم شراكاتها ووجودها في المنطقة؛ بُغية مواجهة ما تسميه الولايات المتحدة الدفعة العدوانية الصينية، ليس فقط في جنوب آسيا، بل في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. ومن خلال الحوار الأمني الرباعي (الحوار الاستراتيجي الذي يضم الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا، والهند)، تُحاول الولايات المتحدة إعادة تنضيد التوازن، والتركيز على المنطقة الاستراتيجية.

ويحث مجتمع السياسة الخارجية في واشنطن الإدارة الأميركية على عدم اتخاذ الصين عدواً قائماً، ويعتقدون أن الصين، على النقيض من روسيا، معنية بتحويل النظام الدولي لخدمة مصالحها، وليس لتدميره.

وصرح هنري كيسنجر، مهندس السياسة الخارجية الأميركية إزاء الصين، أمام اجتماع «جمعية آسيا» في نيويورك، بأنه يعتقد أن التوترات ربما بدأت تهدأ بين البلدين، بالنظر إلى التصريحات المتبادلة الصادرة عن الجانبين.

وبعد شراكة «بلا حدود» مع روسيا، قال كيسنجر: «يرغب شي في تفادي رؤية جدار الممانعة الغربي ضد الصين يتطور، على نحو يُماثل ما يجري راهناً مع روسيا».

وتنبأ بأن «الساحة مهيأة للرئيس شي لكي يميل، وإنما بشيء من التواضع، نحو الولايات المتحدة بعد المؤتمر العشرين لـ(الحزب الشيوعي الصيني)».

الواقع، أن القمة بين الرئيسين الأميركي والصيني تُشكل فرصة عظيمة لكلا الجانبين للانزلاق هبوطاً من أعلى شجرة التصعيد، وإعادة ضبط العلاقات نحو مسارها الصحيح. وإننا لنرجو أن يكون كيسنجر مُصيباً مرة أخرى عندما يتعلق الأمر بالصين.

الشرق الاوسط