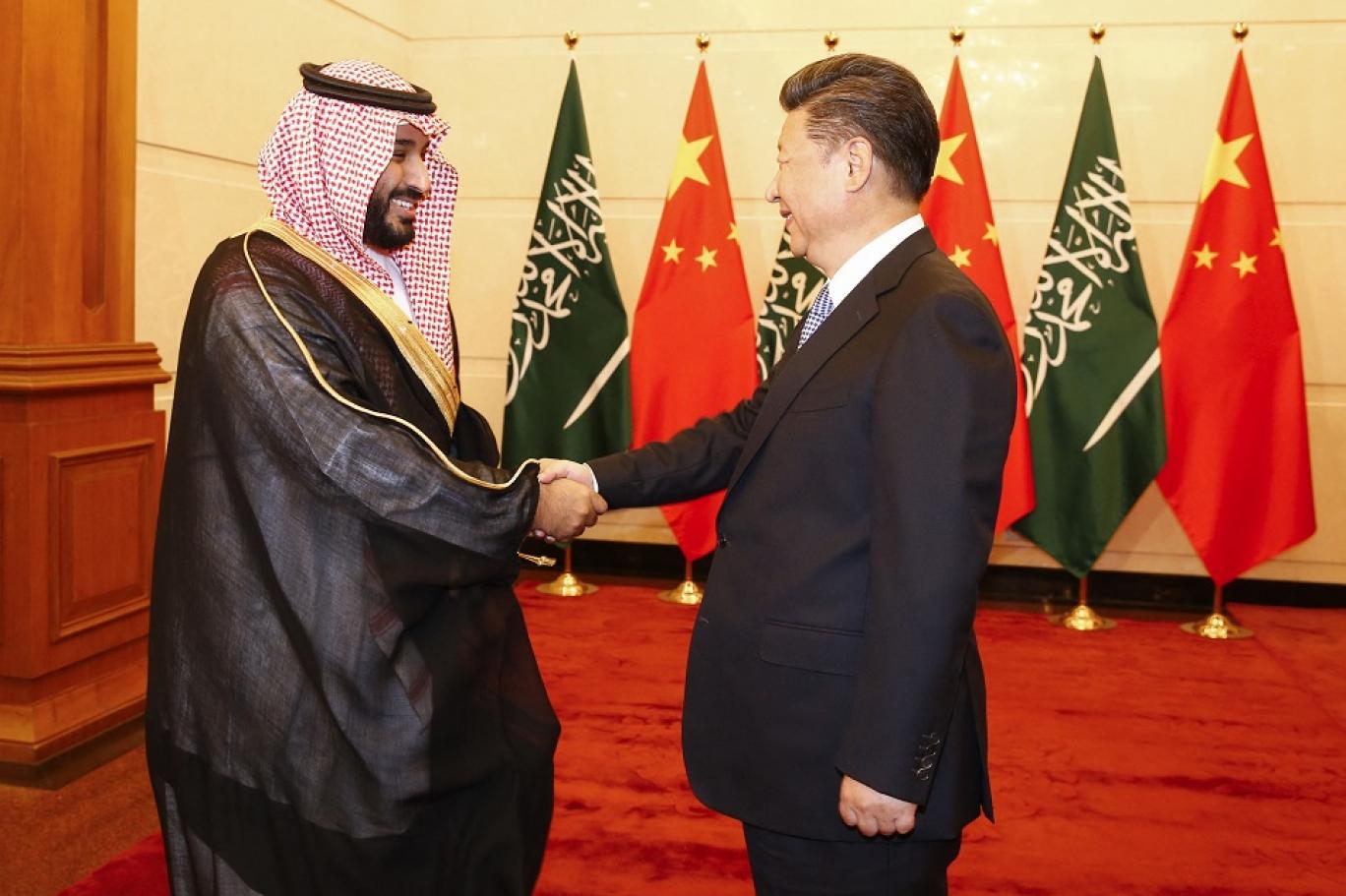

في وقت كانت المنظومة الحاكمة في إيران تسعى إلى لملمة الآثار التي أحدثها وتسبب فيها الحراك الشعبي الذي اندلع إثر مقتل الفتاة مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق”، وما نتج منه من تحد مختلف يمس الهوية العقائدية والأيديولوجية الإسلامية للنظام، حتى جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى السعودية وما رافقها من مواقف سياسية واستراتيجية متقدمة على صعيد العلاقات الثنائية والتجارية والنفطية وحتى السياسية، شكلت في مجملها صدمة للقيادة الإيرانية ومؤسسات النظام التي كانت تراقب عن كثب كل حركة وكل كلمة تصدر عن القيادة السعودية وضيفها التاريخي الرئيس الصيني.

الانعاكسات المباشرة للصدمة الصينية التي أصابت النظام الإيراني وقياداته سريعاً ما ظهرت من خلال المواقف والإجراءات السريعة والمتسارعة التي لجأت إليها طهران واتسمت بكثير من الانفعالية، لعل أبرزها على المستوى الاقتصادي الكشف عن تحريك مسار التفاوض الإيراني – الهندي لاستكمال المحادثات الهادفة إلى عقد اتفاق تعاون اقتصادي استراتيجي يمتد لـ 25 سنة يتضمن عودة الهند لمشروع توسعة “ميناء تشابهار” الذي يفترض أن يكون منافساً لـ “ميناء غوادر” الباكستاني الذي تبنيه وتستثمره الصين في إطار مشروعها الاستراتيجي “الحزام والطريق”.

تفعيل مسار التفاوض مع الهند جاء بعد التصعيد السياسي والدبلوماسي الذي صدر عن الخارجية الإيرانية وعدد من أعضاء البرلمان الإيراني بعد البيان الختامي للقمتين السعودية – الصينية والخليجية – الصينية، حول الدور السلبي لإيران في المنطقة نتيجة تدخلها في الشؤون الداخلية لدولها، وضرورة التوصل إلى حل سلمي لطموحاتها النووية وتهديد الاستقرار الإقليمي الآتي من برنامجها الصاروخي والطائرات المسيّرة، ولكن النقطة الأكثر إثارة بالنسبة إلى المسؤولين الإيرانيين كانت النقطة التي تضمت الإشارة إلى أزمة الجزر الثلاث مع الإمارات، والدعوة لحوار ثنائي بين طرفي الأزمة للتوصل إلى حلول لها.

وبعيداً من المواقف السياسية التي جاءت في البيانات الختامية للقمم التي استضافتها الرياض، فإن الزيارة الصينية بحد ذاتها والتوقيت الزمني الذي جاءت فيه شكّلا الصدمة الحقيقية لقيادة النظام والرسائل غير الإيجابية التي تحملها والتي لم ولن تستطيع زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني إلى طهران التخفيف من آثارها وتداعياتها، على رغم الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوقيع عليها في إطار خطة التعاون الاقتصادي الاستراتيجية على مدى 25 عاماً، وحتى التفسير الذي قدمه حول بيانات قمم الرياض.

الزيارة الصينية للسعودية أجبرت النظام الإيراني على إعادة حساباته، بخاصة في ما يتعلق بجدية وعمق التحالفات الاستراتيجية التي عقدها مع أقطاب المحور الشرقي، الروسي والصيني، لبناء محور دولي يؤسس لإنشاء مراكز قوى جديدة لمواجهة الأحادية الأميركية، إذ وجد نفسه أمام تطورات تفرض عليه إعادة النظر في الأسس التي يتعامل بها مع الأزمات والمشكلات التي يواجهها مع ملفاته المفتوحة مع القوى الدولية والإقليمية، والتي تشمل الاتفاق النووي والبرنامج الصاروخي والعقوبات الاقتصادية وصولاً إلى النفوذ الإقليمي.

تقارب الصين والسعودية وبناء علاقة استراتيجية في مختلف المجالات تردد صداه لدى مراكز القرار في النظام الإيراني وبخاصة المؤسسة العسكرية في “حرس الثورة” المعني الأكبر بما يحدث في المحيط الإيراني الإقليمي والدولي، والذي نظر إلى تلك التطورات على أنها من الأحداث السياسية والدبلوماسية المهمة التي شهدتها المنطقة، وأنها ذات تأثير في إيران تتجاوز وتتعدى في أبعادها ما جاء من مواقف حول الجزر الثلاث، ولا تقف عند العتب الإيراني على هذه المواقف.

محاولات مراكز القرار في طهران، والتي تحمل مشروع التحالف مع الصين، البحث عن تفسيرات للتحول الواضح في موقف الصين والذي ظهر إلى العلن من الرياض، والأسباب التي دفعت القيادة الصينية إلى تغيير سياساتها تجاه إيران، بخاصة وأن الأجواء العامة في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية اعتبرت هذه الزيارة وما حصل فيها من مواقف صينية عدائية لإيران، كانت بمثابة “الخنجر في الظهر” لا سيما مع تخلي الصين عن إيران لمصلحة الرياض والمشاريع الاقتصادية والنفطية والغازية والصناعية والاستثمارية التي حصلت عليها.

ولا شك في أن مراكز القرار هذه قد قرأت الرسالة الصينية بوضوح من خلال استعادة التصرفات الصينية خلال العقدين الماضيين مع دخول الملف النووي ضمن دائرة صلاحيات مجلس الأمن الدولي، والتذكير بأن الصين وروسيا لم تعارضا أي قرار صدر ضد إيران حفاظاً على مصالحهما الاقتصادية وعلاقاتهما السياسية مع الولايات المتحدة والـ “ترويكا” الأوروبية.

البراغماتية والواقعية الصينية التي بدأت مع أول قرار لمجلس الأمن لم تتغير حتى بعد الانفتاح الإيراني على بكين ومحاولة طهران توظيف هذه العلاقة في ميزان صراعها مع واشنطن وحلفائها الأوروبيين ما بعد عام 2015 والتوقيع على الاتفاق النووي، ولاحقاً بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه والعودة لسياسة العقوبات، ويبدو أن هذه القيادة التي تحاول البحث عن مسوغات سياسية واقتصادية للموقف الصيني تعرف في قرارة نفسها أن هذا الأمر غير مستبعد، وإذا لم تكن تعرف فهي تصنّف في خانة القصور في فهم السياسات الدولية، لأن القيادة الصينية تحمل مشروعاً استراتيجياً يقوم على التوسع الاقتصادي الذي يشكل مصدر قلق للإدارات الأميركية المختلفة، وتحقيق هذا الهدف يفرض على بكين عدم الدخول في محاور صراعات قد تخرج عن السقف السياسي، وأن إيران في هذه الحال تعتبر شريكاً غير مطمئن وغير مستقر ويعاني أزمات كبيرة مع المجتمع الدولي، فضلاً عن أن أخطار الاستثمار في إيران لا تزال في أعلى مستوياتها مع استمرار العقوبات الدولية التي تتزايد خلال الأشهر الأخيرة جراء تورطها في جانب الدعم العسكري للحرب الروسية على أوكرانيا في ظل الموت السريري الذي تعانيه مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي يشكل المدخل الذي تبحث عنه بكين لضمان استثماراتها في إيران.

وفي المقابل فمن الطبيعي أن تبحث الصين آليات تفعيل علاقاتها مع دول المنطقة وبخاصة في الشرق الأوسط، وتحديداً من البوابة السعودية التي تملك التأثير الأبرز على دول المنطقة، والدفع بهذه العلاقات لتكون ذات عمق استراتيجية ومستقبلي من دون أوهام بإمكان أن تكون هذه العلاقات على حساب العلاقة التاريخية التي تربط الرياض بواشنطن أو إمكان الحلول مكانها، بخاصة وأن القيادة السعودية كانت واضحة في التأكيد على استراتيجيتها في بناء علاقات متوازنة مع كل اللاعبين الدوليين بما يعزز مكانتها الدولية ويساعد في تحقيق وترجمة مشاريع التنمية التي تطمح إليها، وهذا ما يجعل السعودية شريكاً مستقراً وقادراً على توسيع أفق التعاون الاستراتيجي عكس من إيران التي تعاني توتر علاقاتها مع المجتمع الدولي، وما يخلفه فشل المفاوضات النووية من أزمات سياسية واقتصادية مع المحيطين الإقليمي والدولي.

اندبندت عربي