الملايين من شعوبنا تدفع رسوم العبور، ليس من أعصابها كما كنا نردد في أزمنة مضت، لكن من حياتها، وتجازف وتخوض في الذل والهوان لتتخلص من أدمغة معبأة بحق “العنف الشرعي” تنفي استخدام البراميل المتفجرة، مع أقنعة البراءة الجاهزة وصمت الحملان الوديعة، بعدها ألا يهون على ألسنتهم تكذيب ضربتهم الكيمياوية في الغوطة الشامية وغيرها، وكأن العالم بلا عيون ولا فضاء للصورة والمعلومات.

وسائل الإنكار وبهذه الفجاجة، مقصودة ومبرمجة تتسق مع متطلبات حاشية لا ترى في الخراب والإبادات ما يستحق الالتفات إليه، وتتكرر التصريحات كما في مقابلة الحاكم السوري الأخيرة مع التلفزيون الألماني عندما طلب إلقاء سلاح المعارضة مقابل العفو عنها.

نحسبه غرورا وهو ليس كذلك، فهو يدرك أنه لم يعد مجرد حاكم متسلط أو ديكتاتور يتخطى حاجز كمية البشاعة ليستعيد سطوته وجبروته مهما كان الثمن، الحقيقة أنه يتصرف بقناعته التامة أن نظامه جزء من مشروع عرقي طائفي يستند إلى منظومة إقليمية تحتمي بسياسة دولية تدير آلتها الحربية لتحقيق أهداف تتعدى مفاهيم حق الشعوب في الحياة وسقف القوانين الأممية، ليكون المنتج المحلي للسلطة والمجرب لعقود من الاستبداد، الأكثر صلاحية لاستمرار التروس الصغيرة بالدوران وسط حركة عملاقة لماكنة المصالح وتصميم الخرائط المستحدثة للمنطقة.

بلاهة سمات المعالجات السياسية متدنية المستوى، وعدم التعامل بواقعية مع “الانهيارات المتطرفة” في الأمن والاقتصاد، كما في نموذج الحالة العراقية، يبعثان على السخرية حتى في سرادق المأتم الكبير لوطن تُضرب به الأمثال في ثرواته وخيراته التي كانت مطمعا ومطعما لكل موجات الغزاة، والجياع أيضا.

التصنيف العالمي لشركة ميرسر الأميركية ومعاييرها الخاصة، احتلت فيه بغداد المرتبة الأخيرة كأسوأ مدينة للعيش، وللمرة الرابعة، أي أنها على طريقة تقييم المنتديات الفنية لأسوأ فيلم في العام أو مسرحية أو عمل غنائي أو ثقافي، صرفت له الأموال لكنه بسبب الإخراج أو الإدارة أو المحتوى لم يرتق إلى طموحات الإعداد والتمويل، والجائزة الأسوأ ربما تكون حافزا على تجاوز الأخطاء في العام القادم أو الإنتاج المقبل، لكن أن تكون بغداد أسوأ مدينة للعيش وللسنة الرابعة على التوالي، فذلك يعني حتما “تنمية الفشل” أي السعي الحثيث للهاوية دون الاعتراف والتوقف لرفع أقنعة الغباء السياسي المقصود والدوران كالثور في بقعة واحدة، بسبب حماقة المالك على استمرار قناعته بفوائد يجنيها من ثوره الوحيد الذي بات هزيلا ونتأت عظامه وبدا سقيما وخسفت تحته الأرض الهشة نتيجة عوامل التعرية.

فيينا عاصمة النمسا، احتلت للسنة السابعة أفضل مدينة للعيش، والمفارقة أن رئيس بلديتها عراقي وسبق له العمل في العراق، لكنه نجح في فيينا وليس في بغداد، والسباق بين الأفضل والأسوأ يشبه مباريات الكلاسيكو بين فريقين ندين لبعضهما، وبغداد يفترض بها، بل يليق بها، أن تكون مدينة كلاسيك راقية تضاهي مثيلتها الأوروبية، لأنها تمتلك العقول والمال وبإمكانها أن تكون جميلة الجميلات بين مدن العالم، وليس في ذيل فرق الدور العالمي نزولا إلى نهاية القائمة من دور الدرجة الثالثة.

الشخصية العراقية، عندما تتاح لها الفرص أو أنصافها نراها تنحاز إلى القيادة وإدارة المجموعة التي تحيا معها، وأحيانا النبوغ والتفوق وامتلاك روح التحدي والاستثناء، والشواهد في العديد من طلابنا الذين توفرت لهم الدراسة والالتحاق بجامعات العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي، طلابا وطالبات وفي مجالات مختلفة كانوا نواة بناء عراق واعد وبغداد متألقة.

يهود العراق، بعد وقائع دفعهم إلى الهجرة أو الهروب، استحوذوا على مواقع مهمة وما زال أبناؤهم في مقدمة حركة السياسة والأمن والعلم والفن في إسرائيل.

يقودنا حالنا إلى التذكير بأن تنظيم القاعدة لم يكن يضم أفرادا عراقيين وإن وجدوا فهم قلة قليلة ولا يذكرون، لكن بعد مهزلة احتلال العراق وتفشي المشروع الطائفي الفارسي وتسلمه السلطة، بدا واضحا استقطاب عدد من العراقيين في تنظيم القاعدة حتى أصبحوا قادة لنسخته الجديدة داعش، والأخبار وما تحمله من تفقيس للإرهاب في جغرافيا متباينة، يؤكدان لنا ظهور زعامات عراقية يجب أن يحسب لها الحساب في دراما مصطلح وممارسات الإرهاب في العالم.

الطاقات يمكن أن تكون سلبية أو إيجابية، ففي الطب تنثال أسماء عراقية لامعة حتى من شبابنا الذين تلقفتهم أرقى المشافي والمؤسسات الصحية في الغرب الأوروبي أو دول السياحة الطبية والعلاجية، أو كمدرسين في الجامعات المرموقة وفي اختصاصات أخرى أيضا.

صديق طفولة عراقي أرسل لي قبل أيام كتابا لابنته في سنتها الأولى طبا من جامعة أوكسفورد البريطانية، حيث تكمل تعليمها بعد تخرجها من هولندا بتفوق كبير، وفي الكتاب عبارة إشادة بـ”الجهود الجبارة” للطالبة مع تكفل بنفقات دراستها وبأثر رجعي لعامها الأول.

هذه النماذج بوجهيها وتطرفها في الاتجاهين، ظاهرة عراقية بامتياز كان يمكن البناء عليها لو وضعت في خدمة التطور الحضاري والإخاء المجتمعي والتكامل مع طموحات الإنسانية في سباق تنمية منفتحة للحياة ونظام سياسي يحتضن أبناء الوطن، وهم دائما وأبدا مصدر ثروات لا تنضب وعقل مستدام بالمنافسة لزراعة المستقبل.

وسط الأمثلة وتناقضاتها ومساراتها تفرز لنا سنوات ما بعد الاحتلال، وما تهيأ لها من سنوات الحروب والحصار، جيلا من قادة سياسيين فاشلين يتفاخرون بعدم سماعهم الموسيقى ولا يعرفون كيفية عقد ربطة عنق، والبغداديون يستذكرون أن فقراءهم، بل شحاذيهم وحتى مجانينهم، كان لهم ولع بالأناقة وربطات العنق.

كيف تم إنتاج هذا الكم من اللامبالاة والشخصيات الانتهازية والميكي ماوسات التي ترى في مرايا السلطة أشكالها، وقد تحولت إلى ديناصورات وزعامات مجاميع مسلحة وعصابات سطو سرقت كل شيء ودمرت العقل والثقافة والمثل العليا وحب الحياة وفككت الاقتصاد وشرعنت للمافيات والميليشيات ولإيران وإفرازات الاحتلال الأميركي حق التلاعب بمصير الأجيال القادمة، التي ستولد مهمشة في واقع التجزئة والانقسام والفقر وانتشار البطالة والسلاح.

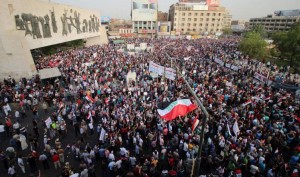

الطامة الكبرى ومدفن العملية السياسية المشوهة التي أنجبها المحتل الأميركي وتسيدت مشهدها إيران، ستكون الانهيار الاقتصادي الحتمي، فبعد اكتمال السرقات و”البخاشيش” تأتي الحقيقة عارية من دون ورقة توت أميركية أو إيرانية، حيث لا تنفع طاولات حوار ولا طقوس ولا أردية، لأن الشعب، في النهاية، سيمتلك القيادة بعد أن دفع رسوم غضبه بالجوع والدم.

حامد الكيلاني

مقلا عن العرب اللندنية