استبق سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا ووجه دبلوماسيتها المتجهّم، الاجتماع الثلاثي المقرّر غداً (الاثنين) في تركيا حول مصير شمال غربي سوريا.

لقد تعجّل لافروف «طمأنة» الذين يرون رأيه أن «الحرب في سوريا انتهت» وأن «الدولة (السورية، كما أظنه يقصد) تعود بشكل تدريجي إلى الحياة الطبيعية السلمية (!!)…». وأحسب أن هذا الموقف من الوزير الروسي، وممن يمثله، أكثر من طبيعي إذا رصدنا حسابات موسكو في سوريا، والفكر السياسي الذي يجسّده الكرملين في عهد فلاديمير بوتين. ثم نظرة هذا العهد لمسائل كالديمقراطية وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير… وصولاً إلى كيف يفكر بوتين وأتباعه بالإسلام والمسلمين والعرب والاعتبارات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ولنبدأ الرحلة من النهاية… من الاعتبارات الجيو سياسية الشرق الأوسطية.

شكَّل الشرقان الأدنى والأوسط مسألة مهمة لروسيا القيصرية قبل قرون بعيدة، لسبيين أساسيين؛ الأول، الكنيسة الروسية الشرقية والحجّاج الروس إلى الديار المقدسة… في فلسطين. والثاني، التعايش التاريخي الصعب للشعب الروسي مع الإسلام كدين وككتلة بشرية كبيرة تغطي معظم جنوب الوطن الروسي الكبير.

وبالتالي، مثلما تقدَّم الإسلام في بلاد ما وراء النهر (تركستان) وجبال القوقاز وحوض الفولغا، وزار أحمد بن فضلان موفداً من الخليفة العباسي المقتدر بالله بلاد الروس (بلاد روس والصَّقالبة) خلال القرن الميلادي العاشر، زار عدد من الحجّاج الرّحالة والدبلوماسيين والمستشرقين الروس الشرق الأدنى لعل أشهرهم الراهب الروسي دانييل (مطلع القرن 12)، وبوسلاييف وبازيلي وبتكوفيتش في القرون اللاحقة. كذلك فتحت روسيا – التي دخلتها المسيحية خلال القرن العاشر الميلادي – مدارس «مسكوبية» (نسبة إلى موسكبا، أي موسكو) في بلاد الشام، من شمال سوريا إلى جبل لبنان وفلسطين. وشهد عهد القيصر بطرس الأكبر تأسيس جيل المستعربين والمستشرقين الروس. ومن ثم تطوّر الاهتمام الروسي بالدراسات الشرقية عبر إرسال البعثات، وتوّج خلال القرن 19 بافتتاح قسم لتعليم اللغة العربية في وزارة الخارجية الروسية عام 1823. ولاحقاً تأسيس الجمعية الشرقية عام 1886 في موسكو لتغدو مركزاً للاستشراق والمستشرقين.

الشعوب المسلمة كانت، وما زالت، «حالة إشكالية» للطموح القيصري الروسي. ولئن كانت حرب الشيشان هي الأقرب إلى الأذهان اليوم، علينا تذكر أنه تعيش داخل جمهورية روسيا الاتحادية نفسها – بعد انفصال جمهوريات آسيا الوسطى وأذربيجان السوفياتية سابقاً – أقليات مسلمة كبيرة، تتركَّز في الجمهوريات القوقازية الذاتية الحكم كداغستان والشيشان وشركاسيا، وأيضاً في حوض الفولغا مثل تتارستان وباشكورتستان (بشكيريا). وحسب بعض المصادر، يتراوح تعداد المسلمين في روسيا بين 14 و20 مليون نسمة، أي بين 10 و14 في المائة من مجموع السكان. غير أن النمو السكاني السريع للمسلمين قد يعني ارتفاع النسبة إلى 30 في المائة من السكان في غضون 15 سنة، وفق تقديرات رسمية.

وتبلوَر وتحوَّر التعامل الروسي الإشكالي مع العالم الإسلامي، لكنه لم يتوقف أو ينتهِ. وكما كانت الذريعة «القيصرية» كافية للقهر والتوسّع من أجل حماية الإمبراطورية… حملت الحقبة السوفياتية مبرّراً آيديولوجياً مختلفاً من حيث الطبيعة، وإن كان مشابهاً من حيث النتيجة التناقضية الصدامية.

اليوم، نعيش حقبة «قيصرية» الطموح… تتجدَّد في ذاكرة جيل «سوفياتي» الأجهزة والحنين. جيل يؤمن بحق روسيا المطلق في أن تكون قوة عالمية عظمى، ولكن هذه المرة من دون بيع أوهام آيديولوجية عن الإنسانية والتحرّر والمساواة والعداء للإمبريالية.

روسيا الجديدة القديمة تؤمن بالتقاسم، فإن لم تره منصفاً… تلجأ إلى التفجير. ولعلَّها فعلت، في أوكرانيا وداخل ديمقراطيات أوروبا، وغير أوروبا! أما في سوريا، فمنذ 15 مارس (آذار) 2011، رفضت موسكو الاعتراف بوجود انتفاضة شعبية ضد نظام أمني قاسٍ وطائفي تسلّط على السوريين لأكثر من أربعة عقود، وأصرَّت على دعم النظام حتى عندما مارس أقسى تدابير القمع المسلح للمدنيين.

لفترة ما، أحسن بعض المراقبين الظن بنيَّات موسكو – رغم «فيتوهاتها» المتكرِّرة في الأمم المتحدة دعماً للقمع النظامي – فحاولوا إيجاد أعذار لها بعد استثنائها من «كعكة» ليبيا، وقبل ذلك إخراجها من العراق. وساعد على ذلك، كلام لافروف ومساعديه عن «رفض التدخل الأجنبي» والتفاهم على «التصدِّي للإرهاب».

غير أن حقيقة نيَّات موسكو أخذت تتكشَّف بمرور الزمن، وتبدّل أشكال التدخّل والتآمر على الشعب، وإشاحة واشنطن ببصرها بعيداً عن معاناة السوريين.

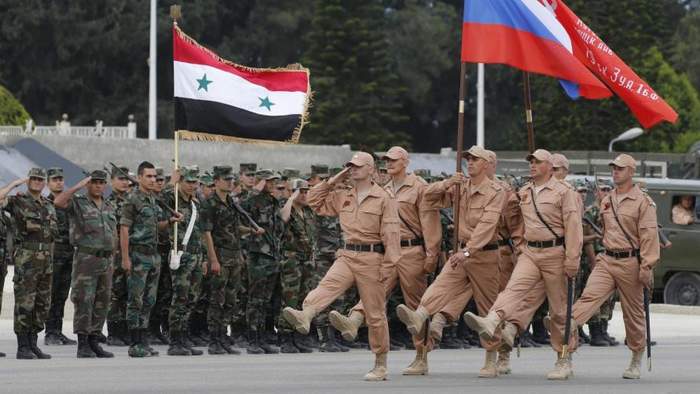

وبعد «رفض التدخل الأجنبي»، بنت موسكو الجسر التسليحي الجوي، ثم نشَّطت قاعدة حميميم. ومع إسقاط «مسار جنيف» سُحبت أنقرة من معسكر تأييد الانتفاضة السورية وضُّمَّت إلى «مسار آستانة» الانقلابي على «جنيف». ثم ذهبت موسكو أبعد، بالمشاركة الفعلية في المعارك، وتجاوز «آستانة» بإطلاقها «آلية سوتشي». واليوم، تتعامل موسكو وآلتها العسكرية مع سوريا كمحميَّة وورقة ضغط وابتزاز لواشنطن في الموضوع الإيراني.

بالأمس، أقرَّ لافروف خلال مقابلته مع صحيفة «ترود» عن «انتهاء الحرب» في سوريا، بأنه «ما زالت هناك بؤر توتر» خارج سيطرة النظام، أي سيطرتي موسكو وطهران، خصوصاً شرق نهر الفرات. لكن لا يبدو أن هذا الأمر يثير قلق الكرملين، الذي يريحه إحراق واشنطن أصابعها في مناطق متنازع عليها كردياً وتركياً وإيرانياً… طبعاً وسط غياب عربي شبه كامل.

كما نعرف، دفع تحمّس الأميركيين لاحتضان انفصاليي الأكراد أنقرة دفعاً إلى أحضان بوتين. وبالتالي، لا يزعج موسكو أن تغرق واشنطن أكثر في منطقة شرق الفرات. أما في الجنوب، فإن موسكو باتت «العروسة» التي يخطب ودَّها الجميع من أجل ضبط الجنوب السوري، في موسم مزايدات الانتخابات الإسرائيلية والتصعيد الابتزازي الإيراني.

الروس، ملمّون بمخطّطات التوطين الإيرانية في الجنوب السوري، وبحرج الديموغرافيا والجغرافيا هناك بعد ما أنجزوه من تهجير طائفي ممنهج على امتداد سوريا. وهم يفهمون، أيضاً، أن كلاً من تل أبيب وطهران تلعبان لعبة شفير الهاوية في رسم خطوط «التعايش» و«المساكنة» بينهما على أرض سوريا المحتلة المقسَّمة.

وهكذا، قد يكون حسم مصير إدلب الخطوة الأخيرة ضد «السنّية المسلحة»، لكنها ليست بالضرورة خاتمة لما تريده موسكو في سوريا المحتلة… المقسّمة.

الشرق الأوسط