في بداية زياراته السبع، ارتحل الثري البريطاني، يهودي الديانة، السير “موسى مونتيفيوري” إلى فلسطين عام 1827، قاصدا استكشاف مواقعها ومعرفة أحوال بني ديانته؛ ليفاجئه واقعهم، بوجود نحو 500 يهودي في حالة مُريعة من الفقر والانحطاط، مُوزَّعين بين تل القاضي شمالا وبئر السبع جنوبا، الأمر الذي أثار حفيظة “مونتيفيوري” وحزنه، ودفعه للتوجُّه إلى الباب العالي للدولة العثمانية، طالبا الإذن بتشييد عدد من الملاجئ لإيواء هؤلاء اليهود المطحونين.

لم يستغرق الأمر كثيرا حتى تمكَّن “مونتيفيوري” من تملُّك أول قطعة أرض يهودية في فلسطين، “نتيجة تدخُّل بريطانيا لدى السلطات العثمانية، ليُصدر السلطان فرمانا سنة 1849 يُجيز لليهود شراء الأراضي في الديار المقدسة”[1]، ويقوم “مونتيفيوري” بتشييد أول مستعمرة يهودية على أرض تقع خارج سور البلدة القديمة بالقدس، التي لم تلبث أن اعتُرِف بها رسميا من السلطات العثمانية مع صدور قانون استملاك الأجانب عام 1869؛ لتُوضَع بها نواة أول حي يهودي في فلسطين[2].

مونتيفيوري (مواقع التواصل)

مونتيفيوري (مواقع التواصل)من بريطانيا إلى فلسطين مرة أخرى، تدور الأيام، وتطأ جيوش التاج البريطاني بلاد الزيتون مع هزيمة رجل أوروبا المريض -الدولة العثمانية- في الحرب العالمية الأولى وتوزّع التركة على الحلفاء الذين فازت بريطانيا من بينهم بالسلطة على فلسطين عام 1918. وفي أثناء ذلك، كانت تتردد في الأرجاء رسالة رئيس الوزراء البريطاني “آرثر جيمس بلفور” -ذائعة الصيت- التي أرسلها بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 إلى اللورد اليهودي “والتر دي روتشيلد” -أحد أضلاع عائلة روتشيلد الثرية- يُشير فيها إلى تأييد حكومة بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، قائلا فيها: “إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية”.

رسالة رئيس الوزراء البريطاني “آرثر جيمس بلفور” (مواقع التواصل)

رسالة رئيس الوزراء البريطاني “آرثر جيمس بلفور” (مواقع التواصل)كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ كان الأمر عصيا على التصوُّر، فحتى هذا العام كان تعداد اليهود في فلسطين -بعد الهجرة المفاجئة- يبلغ 50.000 يهودي، بواقع 7.2% من إجمالي عدد السكان[3]، يمتلكون نحو 2.4% فقط من أراضي فلسطين[1]، فأي وطن لهؤلاء؟ ربما يبدو الأمر مُربكا في البداية، وهو ما يؤكده الدكتور “إبراهيم حجازي” في كتابه “الجذور الاجتماعية للنكبة”، إذ بقي مفهوم “الوطن القومي” هذا مُشوَّشا وغير واضح تماما لأهل البلد من العرب الفلسطينيين؛ حتى مضى الأمر في مسيرته التي آل إليها تدريجيا مع الوقت.

الفلسطينيون هم مَن باعوا أرضهم لليهود. تلك الدعاية التي ملأت الأرجاء بين كثير من العرب قبل أن يتشدَّق بها اليهود، فكيف لنا أن نتعامل مع هذا الادعاء؟ هل هذا هو ما أوجد وطنا يهوديا بالفعل في قلب فلسطين؟ هل باع هؤلاء القوم حقا أرضهم ثم تباكوا عليها؟ وباعوا هنا تعني أننا نتحدث عن الأغلبية لا الاستثناءات، أم أن الأمر محض كذبة سريعة الرواج، تحمل من تبرئة الضمائر ما يساعدها على الانتشار؟ هل قامت إسرائيل المزعومة على أرض تملَّكتها حقا، أم أن بريطانيا لم تكتفِ بـ “موسى مونتيفيوري” وحده ليُشكِّل وطن اليهود في فلسطين؟

في رحلة بسيطة إلى الماضي، تبدأ نهايتها في القرن التاسع عشر، وبنظرة خاطفة على أراضي فلسطين العثمانية، سنجد أن غالبيتها أراضٍ صحراوية تجاور أرضا سهلية عامرة بأشجار الزيتون والكروم وبيارات البرتقال وحقول الفلاحين البسطاء، تلك التي تحيط بقراهم مشاعا للجميع: الكل يمكنه العمل بها، والكل ينتفع بقِطعها على مر السنين.

هذا المشاع الذي شكَّل 70% من الأراضي الفلسطينية حتى عام الانتداب، كان يُوزَّع عن طريق قرعة بين السكّان القرويين في كل دورة؛ لتستفيد بزراعتها أسرة غير التي سبقتها، وهكذا كانت تدور الأرض بينهم، دون بيع أو شراء أو سندات للملكية، وهو ما لم يُرضِ الدولة العثمانية كثيرا؛ حتى أصدرت قانون الأراضي العثماني عام 1858، متبوعا بنظام الطابو عام 1859[2]، اللذين “أكَّدا وجوب تسجيل الأرض الخاصة على اسم مستعملها ومالكها”[4].

وقد كانت الدولة -فيما قبل- تمنح الأرض لأصحاب النفوذ والزعامات؛ ليُحيلوها بدورهم إلى طالبيها من الفلاحين مقابل رسوم وضرائب يدفعها الأخيرون لهم، حتى انقضى الإقطاع فانتقلت مهمة التوزيع إلى الملتزمين والمحصلين الضريبيين، الذين كانوا يمنحون الفلاح -حينها- سندا يُثبت حقه في الأرض. ولم يكن الأمر مُعقَّدا بصورته الجديدة تلك، فالفلاح -حتى- لو أضاع وثيقته كانت تكفيه شهادات شفوية من أبناء قريته؛ كون الأهم في ذلك هو وضع اليد عليها واستغلالها، ولم يكن في مصلحة أحد ولا بمقدوره “مقارعة الفلاح في حقه في الأرض ما دام يواصل زراعتها ويفي بالتزاماته الضريبية، فهي ملكه بالتقادم وملكه بالاستعمال”[5].

ثم صدر الطابو، وحُظِر على الملتزمين والمحصلين -نهائيا- منح أي سندات تمليك أو تصرُّف، واقتصر الأمر على مأموري المال الذين اعتُبِروا المخولين الرسميين بتفويض وإحالة الأراضي دون غيرهم. لم يَرُق الحال بالطبع للفلاحين حينها؛ لأنهم وجدوا أنفسهم، أمام ثلاثة مآزق لا فِكاك منها -في حال التسجيل بالطابو-؛ أولها هو تعرُّض أبنائهم للتجنيد العسكري، الذي كان أحد مسببات الذعر الاجتماعي لديهم؛ لأن امتلاك سندات الطابو يُعَدُّ مؤشرا على قدرة القرية على الإمداد البشري عند الحرب.

وثانيها هو العجز الاقتصادي أمام رسوم الطابو ومستحقاته من الضرائب، وآخرها هو عدم الثقة في الدولة التي ألغت نظام التسجيل بنظارة الأوقاف؛ لتمنع الفلاحين من وقف أراضيهم تهرُّبا من التسجيل، وتفعيل دور المحاكم التي حُظِر عليها النظر في أي دعوى لا يمتلك صاحبها سند طابو رسمي. فلم يكن من السهل على الفلاح “أن يتحمل عبء التجنيد الذي أفقر الأرض من مواردها الاجتماعية وخرَّب الزراعة وانحدر بمستوى المعيشة إلى حدٍّ ملحوظ”، بالإضافة إلى “إجباره على دفع العشر والضرائب الأخرى”.

تلك الأسباب الثلاثة أرغمت الفلاحين على التملُّص بصورة جماعية وعنيدة من قانون الطابو، مما أدخلهم منزلقا خَطِرا تهدَّدت فيه حيازتهم للأراضي التي لم يعد مشاعها مُعترفا به أو يضمن لمستعملها حقه. كما لم يُشكِّل عناد الريف عائقا أمام التشريعات العثمانية، إذ أخذت التغيرات صيرورتها المنطقية، وأُفسِح المجال إلى استغلال الرأسمالية الذي سيؤول -بعد مجموعة من التحوُّلات- إلى “تفكُّك جغرافي-ديموغرافي للريف، تمادى في كسر جميع أشكال المشاع”[2].

نتيجة للمآزق الثلاثة، لم تتركَّز ملكية الأراضي الريفية إلا في أيدي قلة من الموسرين القادرين على القيام بأعباء الأرض الجديدة، وقد انحصر الأمر هنا -خاصة بعد صدور قانون تملك الأجانب سالف الذكر- في ثلاث فئات كبيرة من الملّاك: الرأسمالية المحلية لأثرياء فلسطين، والرأسمالية العربية للعائلات الكبرى، التي كان جلها من لبنان وسوريا، والرأسمالية الأوروبية الصهيونية بنسبة أقل وتحوُّلات أكثر نشاطا من ذي قبل.

وقد انقسمت العائلات العربية إلى نوعين، فكان النوع الأول -وفقا للباحث الأردني “أكرم حجازي”- من العائلات ذات الزعامة، التي اتخذت من المدن مقرا لممارسة نشاطاتها ونفوذها، أو تلك العائلات الريفية ذات النفوذ، التي حكمت الجبال وسفوح المنحنيات ونظمت سلطتها في إطار ما عُرِف بسلطة الشيوخ. ويذكر “حجازي” أن هذه العائلات نمَّت ثرواتها من خلال نهب الفلاحين والتزام الضرائب وتجارة المال والمُراباة. أما النوع الثاني فكان من العائلات الثرية التي عمل بعض أفرادها مشرفين على أملاك الوقف وتوارثوا العمل بها حتى باتت محل إقامتهم وملكا لهم مع الزمن.

وقد استطاعت عائلات شامية ولبنانية أن تستحوذ على مساحات شاسعة من أراضي فلسطين، كعائلات “سرسق”، و”العمري الدمشقية”، و”القباني”، و”العكراوي”، وغيرهم، بواقع 57 ألف دونم للعائلات الشامية، ونصف مليون آخرين للبنانيين[2]، إلى جانب بعض الأفراد من تابعية عثمانية كـ “بهائي إيراني” من إيران و”الكونت شديد” من مصر[6]، ولكن تبقى عائلة “سرسق” اللبنانية، المنحدرة من الروم الأرثوذكس، صاحبة النصيب الأكبر والدور الأبرز في تحويل هوية الأراضي فيما بعد من كونها عربية إلى يهودية مُتسلِّلة، حسب رواية “إميل الغوري” بأنهم باعوا نحو 400 ألف دونم لليهود، بما فيها ملكيتهم في مرج بني عامر.

أما صغار الملاك من الفلاحين، فقد لعبت المُراباة دورا فاعلا في خسارتهم أرضهم، بعدما رهنوها إلى أثرياء المدن الكبار، الذين راحوا يغرون الفلاحين بتسهيلات مادية في الإقراض، خاصة في أوقات الضرائب، بصورة متراكمة عاما تلو الآخر حتى لم يجد هؤلاء المساكين بُدا من التفريط في أرضهم لقاء ما عليهم من الديون، غير أنهم بقوا فيها على سبيل العمالة، في امتياز لن يتيحه اليهود لهم عندما تُبسَط سلطتهم على الأرض. كما ساهم تدخُّل الدولة في نوع آخر من انتقال الأرض إلى الأثرياء حين نقلت إلى حيازتها ما اعتبرته أراضي زائدة عن حاجة القرى -من الأراضي المشاعية-، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من مشاع القرى البدوية الزراعية في الجنوب بذريعة عدم سداد بدل الطابو أو الضرائب المستحقة، مما يتبعه، بعد ذلك، عرض مباشر لتلك الأراضي في المزاد العام، ومن ثم انتقال ملكيتها للأثرياء وحدهم.

ساهم هذا التفكُّك في تحوُّل اجتماعي -بدوره-، إذ لم يكن المشاع محصورا في كونه نظاما اقتصاديا لإدارة الأراضي، وإنما كان يمتد بدوره ليكون ملجأ للفلاح حينما يعجز عن سداد ضرائبه، فكان الحل بسيطا بالسعي إلى أرض أخرى لزراعتها أو استئجارها ودفع خراجها. بينما انقلب الوضع في ظل الطابو -رويدا رويدا- إلى نمط مغاير يصطدم فيه الفلاح بأراضٍ لن يتمكَّن من استغلالها دون الطابو الذي يفر منه في الأصل.

هذا المأزق للفلاح، مع الانفتاح الآخر لطبقة الأثرياء، قابله على الجانب الآخر تغوُّل رأسمالي آخر لرأس المال الصهيوني، بشقَّيْه الفردي والجماعي، الذي ظهر مع قانون تملك الأجانب[أ]، وقد تبدَّى النوع الأول، فيما يصطلح عليه “حجازي” بالصهيونية العملية المبكرة، فيما قام به “مونتفيوري” وغيره من الرأسماليين كالبارون الفرنسي “إدموند روتشيلد” أغنى أغنياء اليهود، الذي أسَّس أول مدرسة زراعية على أرض قرية “يازور” في يافا بعدما نال حق استئجارها لتسعة وتسعين عاما بفرمان عثماني آنذاك[2].

بخلاف هذا النوع، الذي شمل العديد من المستوطنات المبكرة، برز النوع الثاني “الصهيونية العملية المتطورة” ذات التوجُّه ورأس المال السياسي، القائم على الاستيطان البطيء، والفعال على المدى البعيد. وقد هدف هذا النوع إلى تحقيق الارتباط للمستوطنات القديمة لكون تشظّيها الحالي يعوق حلم الوطن القومي المنشود، وهو ما حمل لواءه شيخ الصهيونية ومُنظِّرها الأكثر موهبة “مناحم أوسشكين”.

وقد لاحظ حينها أن أحد العوائق أمام الحلم اليهودي يكمن في استمرار عمل الفلاحين العرب في المستوطنات اليهودية، وهو ما أغضب “روتشيلد” كثيرا، فعمل عليه “أوسشكين” في مؤلفه “برنامجنا”، الذي قال فيه: “كل أمة تسعى وراء كيان سياسي مستقل حر يجب عليها توصُّلا لغايتها هذه أن تراعي ثلاث حالات ضرورية: حالة الشعب، وحالة البلاد، والظروف الخارجية”. وذلك بأن تكون الأراضي تحت سيطرة الشعب وإيجاد علاقة روحية بينه وبينها، بالإضافة إلى توفير برنامج سياسي لاستمالة الرأي العام الأجنبي لحركة هذا الشعب.

وخلص “أوسشكين” إلى نتيجة مفادها أنه لكي تتحقق ملكية أرض فلسطين للشعب اليهودي فإنه لا بد من خطوتين جوهريتين: شراء هذه الأراضي من مالكيها، والاهتمام بأن يستوطن اليهود هذه الأراضي بالفعل لا أن يتركوها للعمالة العربية. لهذا الغرض تأسست المؤسسات اليهودية لتفعيل الشراء بكميات أكبر وإغراءات أفضل، وعلى رأسها “صندوق الائتمان اليهودي – يكت” و”الشركة البريطانية الفلسطينية – بنك إنك” و”الصندوق القومي اليهودي – كيرن كاييمت” و”صندوق تأسيس فلسطين – كيرن هيسود”.

مع هذا، ومع شدة إغراءات المؤسسات اليهودية للملاك من العرب أو حتى الأراضي المُستأجرة لأمد طويل من الحكومة العثمانية -وفق قانون الأجانب-، لم تتعد ملكية اليهود حتى إحلال الانتداب البريطاني للحكم العثماني عام 1914 أكثر من 245.581 دونما، بواقع 1% تقريبا، من مساحة فلسطين الكلية[8]، وهو رقم لا يمكن تخيُّله بالمقارنة مع أملاك العرب من الأرض، ولهذا كان للانتداب رأي آخر بمضاعفة هذا الرقم، ولكن هل أحدث ذلك فارقا؟

ظلَّ التدخُّل الحكومي -في الممارسة السياسية أثناء الحكم العثماني- محدودا وغير مباشر بين الشعب وحكومته، لا يتعدى جمع الضرائب وحشد العساكر، أي إن العلاقة كانت نفعية موسمية فقط. بينما -على خلاف ذلك- حرصت بريطانيا أن يكون تدخُّل حكومتها الانتدابية مباشرا وسريعا بقدر الإمكان، وهو ما لم يكن ليحدث دون إعادة هيكلة البنية التحتية للبلاد لتمكين القوات الاستعمارية من سيطرة أكبر وأكثر ترابطا على أنحائها المتفرقة.

لهذا السبب بدأت السلطة الاستعمارية العمل في اتجاهين متوازيين: تطوير شبكة المواصلات والاتصالات، وبناء جهاز مالي لتمويل نشاطاتها محليا، فتتمكَّن بسبب الاتجاه الأول من حصر ومسح جميع الأراضي والقرى -ومن ثم تحويل ما يمكنها تحويله إلى الملكية اليهودية-، وتستطيع من خلال التطوير الثاني أن تدعم نشاطاتها المحلية في تعزيز الجهد الاستيطاني والتوجُّه نحو فلسطين يهودية[2].

وقد أنفقت الحكومة في خلال الفترة من 1921-1937 نحو 1650000 جنيه على إنشاء الطرق وتعبيدها، ونحو 1265000 جنيه آخرين على صيانتها[7]، كما شمل التحديث خطوط السكك الحديدية والموانئ وخدمات البريد والتلغراف. أما الجهاز المالي، فقد أظهر هيكل المالية العامة واتجاهاتها المتحققة حينها نمطا متميزا “ترجم الهيمنة الاستعمارية البريطانية المتحالفة مع الإدارة المؤسسية الصهيونية”[2].

وقد نتج هذا النموذج عن غياب إدارة التنمية الوطنية التي تُمثِّل الأغلبية السكانية العربية في فلسطين أثناء تلك الحقبة، إذ نحت الحكومة إلى تهميش أي وجود عربي، بل ودعم المشروعات الصهيونية على حساب المشروعات العربية، حتى لو سبق بالفكرة نفسها مستثمر عربي[2]، وقد تمثَّلت معالم النظام المالي -حسب تقرير لوكالة وفا الفلسطينية- في كلٍّ من التركيبة الهيكلية لنظام المالية العامة والنظام الضريبي الذي جرى اتباعه، والتطورات المالية العامة، بالإضافة إلى هيكل النظام المالي للمؤسسات الصهيونية.

فبينما كانت ميزانية فلسطين تُعَدُّ في لندن ويُوافَق عليها وتُعتَمد من قِبَل وزير المستعمرات البريطاني -“ونستون تشرشل” في ذلك الحين- بدون الرجوع إلى أي جهة تُمثِّل أهل فلسطين، كانت ميزانية المجالس البلدية خاضعة لموافقة حاكم اللواء الذي كان يُعيَّن بموافقة المندوب السامي البريطاني في فلسطين. وحسب التقرير نفسه، فإن هيكل المالية العامة حينها كان يعتمد إيراداته عن طريق الضرائب المباشرة التي تكوَّنت بشكل رئيسي من الضريبة على الدخول، والضرائب غير المباشرة التي اعتمدت على الرسوم الجمركية، إضافة إلى الرخص والرسوم والخدمات والمشاريع شبه التجارية وغيرها من الإيرادات.

هذا بخلاف ضريبة الأملاك في القرى، ففي النصف الأول من عام 1935 قامت حكومة الانتداب بإلغاء ضريبتين عثمانيتين هما: ضريبة الأعشار (12.5% خُفِّفت إلى 10%)، وضريبة الويركو -ضريبة الأراضي في المناطق الريفية- (6.24 بالألف من قيمة الأراضي الأميرية، و16.1 بالألف من قيمة أراضي الملك، و14.1 بالألف من قيمة الأملاك المبنية)، واستبدلت قانون ضريبة الأملاك في المدن والقرى بهما، فخُمِّنت الضريبة على المباني المستغلة في القرى على أساس قيمتها السنوية الصافية، وأما الأراضي القابلة للزراعة فقد قُسِّمت إلى أصناف حسب تقدير درجة خصوبتها، وحُدِّد معدل للضريبة على كل دونم بواقع 10% من الغلة الصافية المقدرة، وقُدِّرت الضريبة على الأراضي المزروعة أشجارا حمضية بنسبة 12.5% من الدخل الصافي على أساس أن مالكي البيارات الحمضية أقدر ماليا على الدفع من مزارعي الحبوب، وهو ما أثبت الواقع عكسه[9].

بلفور (مواقع التواصل)

بلفور (مواقع التواصل)ثم في خطوة إضافية -بعد إثقال كاهل الفلاحين بالضرائب-، بدأت الحكومة الانتدابية في سن قوانين أخرى لمنظومة الأراضي، بغرض زيادة حصة الدولة من الأراضي الأميرية، ومن ثم تسهيل تمريرها لليهود، مع سن استثناء دائم يُخوِّل للمندوب السامي حقوقا مطلقة في منح الأراضي بما تقتضيه “المصلحة العامة”. وقد أصدر السير “هربرت صموئيل” خلال توليه منصب المندوب السامي، وفي أقل من عام، نصف دستة من القوانين التي ألغت كل النظم العثمانية التي حالت بين اليهود وامتلاكهم الأموال غير المنقولة -العقارات والأراضي- في فلسطين.

فأُصدِر قانون انتقال الأراضي الذي سمح لشركات الصرافة أن ترتهن الأراضي مقابل قروضها، ونص على إتاحة انتقال الأراضي للشركات التجارية لإقامة مشروعاتها، مما تبعه “اعتراف رسمي بالصندوق القومي اليهودي بوصفه مؤسسة ذات منفعة عامة يحق لها شراء الأراضي”[10]. كما ألغى القانون المادة 22 من المنشور الصادر في 24 يونيو/حزيران سنة 1918 التي تمنع المحاكم من إصدار أمر بيع الأموال غير المنقولة تنفيذا لحكم أو وفاء لرهن؛ ليأمر المندوب السامي بعد ذلك بأسبوعين بإحداث محاكم للأراضي أُوكِل إليها النظر في المنازعات الناشبة حولها، وسُمِح لها أن تأمر ببيع الأراضي تنفيذا لحكم أو وفاء لرهن. أيضا منع القانون على أي فلسطيني مقيم بالخارج امتلاك أي أرض في موطنه[2].

كما صدر -أيضا- قانون الأراضي المحلولة عام 1920 القاضي بأن جميع الأراضي التي تنحل لانقطاع الورثة، أو لعدم زراعتها مدة ثلاث سنوات، سوف تظهر عند المسح الفني للأراضي غير المقيدة حتى لو كانت تحت وضع اليد، ومن ثم تؤول ملكيتها للدولة. ثم قانون الأراضي الموات -المملوكة بلا طابو- المُدخَل بتعديل على المادة 103 من قانون الأراضي العثماني، الذي نص على أن كل شخص يفلح أو يستغل أرضا مفرغة بدون مصادقة الإدارة لا يكون له أدنى حق في تملك هذه الأرض، بل ويُعرِّض نفسه للمحاكمة إذا لم يُعلِم مسجل الأراضي بدائرة الطابو خلال شهرين من نشر هذا القانون[11].

وتأتي قوانين نزع الملكية مثالا دراماتيكيا وواقعيا على وعد “بلفور” بصورة قد تبدو ساخرة في كثير من الأحيان؛ إذ نص القانون الصادر في 1926 بحقبة اللورد “بلومر” -المندوب الثاني- على حقوق مطلقة للدولة في نزع ملكيات الأراضي سواء عن طريق التفاوض مع أصحابها، أو بقوة القانون، ما دام الأمر يخضع للمصطلح المطاطي المسمى بـ “المنفعة العامة”، وذلك لأجل عيون أصحاب المشاريع، إما بالشراء أو حق الانتفاع أو استملاك أي حق ارتفاق بها ضروري للمشروع.

فإذا عجز أصحاب المشروع في ذلك، يجوز لهم -حسب المادة الخامسة من القانون- أن يرفعوا إلى المندوب السامي لأجل موافقته إعلان أو إعلانات المفاوضة المشار إليها، وللمندوب السامي السلطة إما أن يمسك عن إبداء موافقته وإما أن يمنحها بعد إجراء التعديلات التي يستصوبها في إعلان أو إعلانات المفاوضة، وكل ذلك بالطبع -وللإنصاف- طبقا لـ “المنفعة العامة” التي لا تعلمها إلا حكومة الانتداب الموقرة[12].

تبع هذا القانون عدد من القوانين الأخرى، كقانون الغابات في مارس/آذار 1926 الذي خوَّلت المادة الثالثة منه المندوب السامي من وضع يده على أي غابة ليست من الأملاك الخاصة تحت إشراف الحكومة بوصفها غابة محفوظة، وأنه لا يُنقل حق في غابة محفوظة أو عليها أو يُحوَّل بطريق المنحة أو الإيجار أو الرهن أو بأي نوع آخر من أنواع التصرف إلا بموافقة المندوب السامي[13]. وقانون تسوية حقوق الملكية الذي أعقبه بعامين، والقاضي بأحقية المندوب السامي في تسوية حقوق الملكية في الأراضي الواقعة في أي منطقة وتسجيلها، وقد نتج عنه تسوية الملكية في 107 قرية نهائيا وخروج أراضيها من المشاع، في حين بقيت المساحة الأعظم من فلسطين غير مسوّاة، لكن يبدو من اللافت للنظر أن التسوية تمركزت في السهول الساحلية بعيدا عن المناطق الجبلية والصحراوية التي لا يشتري فيها اليهود[2][14].

بينما أتى قانون استملاك الأراضي للغايات العامة عام 1943 تعبيرا مختصرا عن أسلوب الحكومة البريطانية خلال انتدابها ونيتها في تمرير ملكية الأراضي لليهود، الذي سيتضح فيما بعد النكبة، إذ أجاز هذا القانون للمندوب السامي أن يستملك أي أرض استملاكا مطلقا، أو أي حق من حقوق الارتفاق في تلك الأرض أو عليها، كما يُخوِّل له الحق في أمر الأشخاص الذين يدَّعون أي حق من الحقوق، أو منفعة في الأرض المراد استملاكها، بأن يرفعوا يدهم عنها[15].

بهذه الحزمة من القوانين، زادت بريطانيا من سيطرة الحكومة على الأراضي الأهلية، التي ساعدت في تطوير البنى التحتية للمواصلات، التي مكّنت الحكومة من مد نفوذها إلى أراضٍ لا تقع تحت سيطرة أحد في جميع أنحاء البلاد؛ لتخرج بريطانيا عام 1946 بما مجموعه نحو مليون ونصف دونم تقريبا من الأراضي [س.هـ]. وقد انخفضت -على إثر ذلك كله- نسبة المشاع (العائق الأكبر أمام التملك الصهيوني) من 70% عام 1918 إلى 56% من مجمل الأراضي الفلسطينية عام 1923، ثم إلى 46% عام 1929 ووصلت إلى نحو 40% عام 1940[3].

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بالطبع، فوفقا لوثيقتَيْ صك الانتداب ودستور فلسطين الانتدابية، فإن “الامتياز” يظهر على الساحة بوصفه حقا من حقوق الحكومة في حرية التصرف في الأرض بالحجة المرنة المتكررة: “المنفعة العامة”. على إثر هذا يمكن للمستفيد من الامتياز التمتع بقوانين نزع الملكية كافة وتسوية الأراضي لتوسيع مساحة منطقة الامتياز. ويذكر “حجازي” أن الحكومة لم تُراعِ في هذه الامتيازات مبدأ “توزيع الثروة بما لا يتعارض مع الحقوق المدنية للفئات الأخرى”، فتعذَّر عليها الاستناد إلى أي تبرير قانوني لسياستها تلك.

مضت سنة الامتيازات إذن، ومكَّنت اليهود من خلالها -وفقا لـ “غسان كنفاني”[16]- من السيطرة على الهيكل التحتي للاقتصاد الفلسطيني (الثروات في باطن الأرض) مما أدى إلى انهيار شبه كلي في الاقتصاد العربي الفلسطيني. ويُشار في هذا السياق، حسب “عبد الجواد صالح” و”وليد مصطفى”[17]، إلى أن رؤوس الأموال التي احتكرت الامتيازات الممنوحة للمؤسسات أو الشركات الصهيونية بلغت نحو 90% من مجموع رؤوس أموال شركات الامتياز في فلسطين.

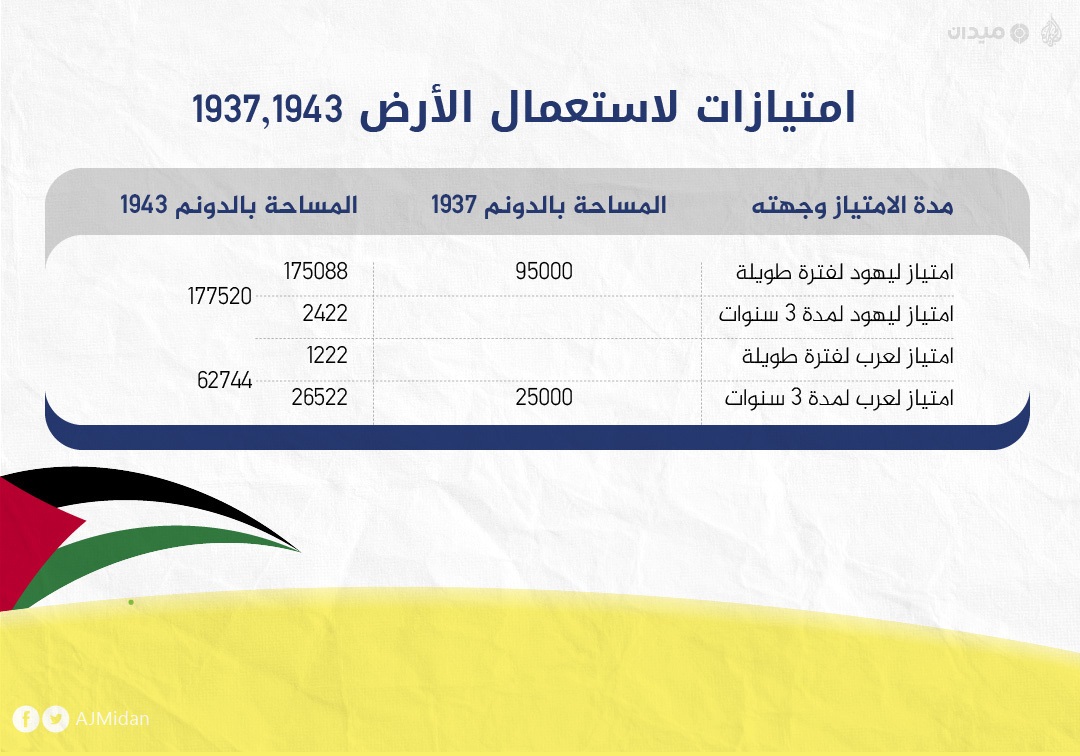

كما جادل اليهود -وفقا للبند السادس من الصك- بأن الحكومة لا تساوي بينهم وبين العرب في تأجير أراضيها، في حين أن هذه الأراضي كانت تحت أيدي الفلسطينيين من العهد العثماني، حتى وإن كانت من أراضي السطان، لأن أحدا لم يكن ينازع الفلاح أرضا يشغلها، فضلا عن أن يخليها منه، وهو ما لم يستمر في العهد البريطاني، وقد ثبت في نهاية عام 1943 أن جدال اليهود كان فارغا؛ نظرا لتأجيرهم 125088 دونما من أراضي الدولة مقابل 1222 آخرين كانوا من نصيب العرب للاستئجار، بامتيازات فاقت العرب أيضا من حيث الأجل الطويل[2].

“أنا أؤيد الترحيل القسري، ولا أرى فيه شيئا غير أخلاقي”.

(دافيد بن غوريون)

أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، تلك الفكرة الصهيونية الرائجة، التي روَّجت لها الحركة على يد أكبر قادتها كـ “إسرائيل زانجويل” و”ثيودور هيرتزل” وغيرهما، نتج عنها ما هو غني عن الذكر والتوضيح. لكن تبقى حقيقة بسيطة غائبة عن هذه الدعاية الرائجة وهي أن فلسطين لم تكن أرضا بلا شعب، هذا هو الأمر بكل بساطة؛ لأن قرابة مليون ونصف مليون إنسان كانوا يشغلون تلك الأرض التي اغتصبت إسرائيل المزعومة غالبيتها بحجج، من ضمنها أنها اشترت أرض الأجداد.

حقيقة أخرى تبقى في الاعتبار، وهي أنه على الرغم من قوانين التملك العثمانية، البسيطة في امتيازاتها، وقوانين التملك البريطانية التي كانت تتسارع في منح الأرض لليهود -كما سيأتي-، لم يخرج اليهود من فلسطين خلال عقود من الشراء والتحايل إلا بنسبة 5.7%[1]، ترتفع في أقصى تقديراتها إلى 6.7%، من أراضي فلسطين[2]، بلغت منها نسبة ما اشتروه من الفلاحين -تحت ظروف الاستدانة والمُراباة والضغط المادي عليهم- نحو 9.4%، بينما كان نصيبهم الباقي (90.6%) من كبار الملاك والملاك الغائبين وأراضي الحكومة والكنائس والشركات الأجنبية ومِنح الانتداب[2].

وقد تركَّزت هذه الأملاك في الشمال دون الجنوب، نزولا إلى الجنوب بمحاذاة الساحل، حتى تقل بشدة في مدن الوسط، وهو ما نتج عنه -وفقا لـ “حجازي”- خللا بنيويا كبيرا في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن السكانية والثقافية -في المدن ذات الكثافة اليهودية- نظرا لما خلَّفه الاستيطان من إفقار للمدن والبلدات التي تعتمد على التجارة مع البلدات المجاورة، فقد أدَّى الإخلاء -الذي اشترطه اليهود على المُلّاك الكبار عند شرائهم- إلى فقد المزارعين لعملهم، ومن ثم تضخمت مشكلة البطالة وتدني الحياة الاقتصادية للفلسطينيين في المدن المذكورة بالشمال، فعائلة “سرسق” وحدها قد أخلت ربع مليون دونم من أراضي مرج بني عامر، وتسببت بذلك في تشريد ما بين 20-25 قرية يسكنها قرابة 2546 أسرة تشمل نحو 15 ألف نسمة[18].

|

|

لم يمر كثير من الوقت على هذه التطورات حتى حدث ما هو غني عن حكايته، فقد زادت وتيرة الهجرة اليهودية زيادة ضخمة جعلت سكانها يقاربون ثلث الفلسطينيين أصحاب الأرض، وتصاعدت نغمة التقسيم الذي صوَّت عليه في النهاية أغلبية الأعضاء بالأمم المتحدة الوليدة، ليخرج القرار في النهاية بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وأخرى عربية ومنطقة انتداب دولية محايدة في القدس، لكن ما دعا للسخرية بالفعل هو أن الأرض الممنوحة للدولة اليهودية في القرار قُدِّرت بنحو 15261649 دونما -56.47% من مساحة فلسطين-، في حين أن أملاك اليهود قاطبة طيلة العهد السابق لم تتعدَّ 1383858 دونما، أي أقل من نصف أملاك العرب التي بلغت ضمن هذه الحدود 3577825 دونما، في حين كانت البقية إما تخص أملاك الدولة وهي عربية حكما، أو أنها مستغلة عرفا من قِبَل العائلات والأُسر والقبائل العربية بموجب أنظمة المشاع والتصرُّف في الأرض[2].

حتى التعداد السكاني لم يكن يسمح بهذا التقسيم، الذي رفضه كلٌّ من اليهود والعرب في النهاية؛ لتمضي الأمور على نسقها المعلوم، وتُعلن القوى الصهيونية في الرابع عشر من مايو/أيار 1948 قيام دولتهم المزعومة، وتنشب في اليوم التالي لها حرب العرب الأولى مع الإسرائيليين؛ لتنتهي عند حدود الهدنة التي ختمت سوريا التوقيع عليها في يوليو/تموز 1948، وتُعلَن دولة جديدة على 77.4% من مساحة الأرض التي لم يملكوا منها معشار هذه النسبة يوما قط.

ثم لم يكن من الصعب على مَن اغتصب كل هذا أن يسن القوانين المسرحية التي تُبرِّر له اقتناص أملاك الفلسطينيين المسلوبة فعلا، كقانون الغائب الذي سلب كل أرض غاب صاحبها أو سافر إلى خارج حدود الهدنة أو دول الحرب العربية السبعة، حتى الأوقاف الإسلامية سُلِبت بالقانون نفسه، ليتحوَّل نحو مليون مواطن بين ليلة وضحاها إلى لاجئين لا تفارقهم صفة الاغتراب، ولا يرحمهم مَن خذلهم بتهمة لا أصل لها، ربما تُريح الضمائر الخاملة عن أصحاب الحق الأصلي، ولكنها لن تمر بادعاءاتها على أعناق التاريخ الذي يعرف أن أهل فلسطين لم يبيعوا أرضهم ولم يستبدلوا المال بالتراب، وإنما خضَّبوه بكثير من الدماء.

الجزيرة