بدأ كل شيء قبل عقدين من الزمن تقريبا. ففي أعقاب تفكُّك الاتحاد السوفيتي نهاية عام 1991، تخلَّت روسيا عن فضائها الجيوسياسي الممتد إلى شرق ووسط أوروبا واعترفت باستقلالية جمهورياتها السابقة. وفي عام 1994، وقَّعت مذكرة بودابست التي تعهَّدت بموجبها باحترام حدود أوكرانيا في مقابل تخلي الأخيرة عن ترسانتها النووية الموروثة عن الاتحاد السوفيتي لصالح روسيا.

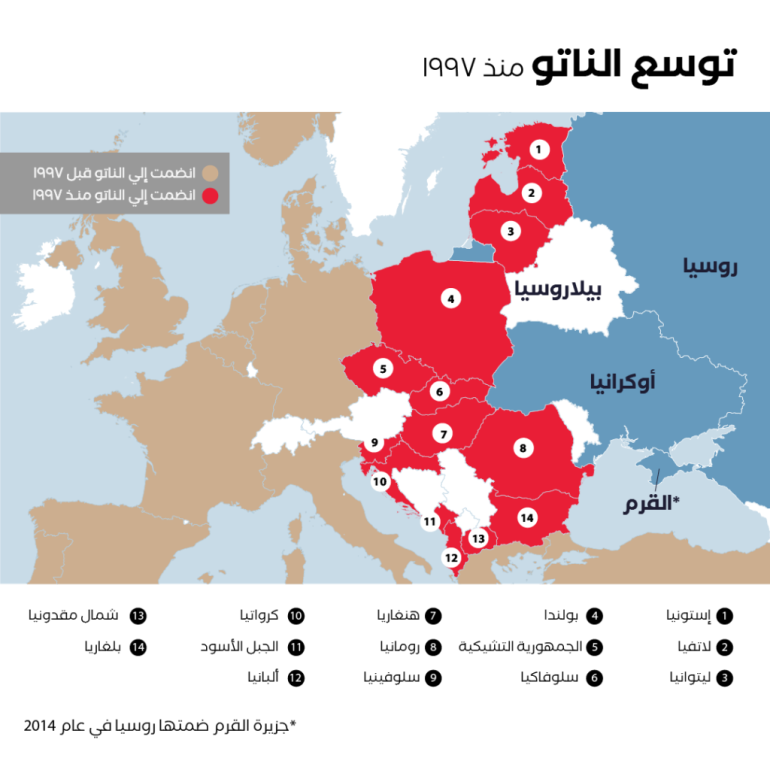

بالتزامن مع ذلك، أدركت واشنطن ومعها الناتو أن دمج روسيا في النظام الدولي يعني أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجب أن لا يتقدم نحو الشرق باتجاه جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، وهو ما عُرف آنذاك بسياسة “لا شبر واحدا باتجاه الشرق” (Not One Inch Eastward). لكن سرعان ما فرضت حسابات الجغرافيا السياسية نفسها مجددا، ليستأنف الناتو منذ أواخر التسعينيات التمدد شرقا بنهج ثابت ومدروس، مؤكِّدا أنه لا منطقة محظورة على توسع الحلف. كانت البداية في عام 1999، حين انضمَّت التشيك والمجر وبولندا، ومنذ ذلك العام وحتى 2020 انضم للحلف 14 عضوا جديدا جميعهم من دول أوروبا الشرقية.

بحلول عام 2004، أصبح الناتو واقفا على حدود روسيا مباشرة حين انضمَّت إليه أستونيا ولاتفيا وليتوانيا. وبذلك لم يعد متبقيا من الدول العازلة بين روسيا والناتو سوى بيلاروسيا وأوكرانيا. أدركت روسيا أن وجود الناتو في البلدين يعني حصار موسكو داخل حدودها، كما اعتبرت أن مصالحها الجيوسياسية تُحتم أن تظل جورجيا وفنلندا والسويد خارج منظومة الناتو كي لا يختل التوازن في البحر الأسود وبحر البلطيق لمصلحة الناتو.

لكنَّ مخاوف روسيا تجسَّدت تماما مع قمة الناتو في بوخارست عام 2008، عندما رحَّب الحلف بتطلع أوكرانيا وجورجيا لنيل عضويته. وهنا بدا أن توسعات الناتو تتجاهل تماما، وعن عمد، الاعتبارات الروسية والوضع الخاص الذي توليه لكلٍّ من أوكرانيا وجورجيا باعتبارهما امتدادا لمجالها الحيوي، أو في الحد الأدنى منطقة عازلة بين نفوذ روسيا والغرب.

كان ذلك بمنزلة إعلان لعودة التوتر الجيوسياسي بين روسيا والغرب، الذي نتجت عنه حتى الآن ثلاث عمليات عسكرية روسية: الأولى حرب جورجيا عام 2008 (حرب أوسيتيا الجنوبية) التي استولت فيها روسيا على إقليمي “أبخازيا” و”أوسيتيا”، والثانية في 2014 حينما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية وقدَّمت الدعم للقوات الانفصالية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وأخيرا حرب أوكرانيا الأخيرة التي بدأت في 24 فبراير/شباط الماضي.

نتيجة لذلك -تحديدا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم- تَسارع التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وتُقدَّر المساعدات الأميركية لأوكرانيا منذ عام 2014 بنحو 5.6 مليارات دولار، منها مليار دولار عام 2021 وحده، غالبية هذه المساعدات أمنية وعسكرية وتشمل أسلحة وبرامج تدريب للجيش ودعم مكافحة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى الدعم الاستخباراتي لمواجهة التهديدات الروسية عبر “مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية“. أما الناتو فقد أقرَّ بدوره حزمة المساعدات الشاملة عام 2016، وتشمل 16 برنامجا لتعزيز الإستراتيجية الدفاعية والأمنية في أوكرانيا.

لم يقتصر النفوذ الغربي في أوكرانيا على التعاون العسكري والأمني. فمنذ الإطاحة بزعيم أوكرانيا الموالي لروسيا “فيكتور يانوكوفيتش” عام 2014 بعد احتجاجات واسعة، تميل اتجاهات الرأي العام الأوكراني نحو الغرب، وأظهرت استطلاعات الرأي في الفترة 2013-2021 اتجاهات تصاعدية لتأييد الانضمام للاتحاد الأوروبي والناتو. ويُظهِر أحدث استطلاع في نهاية 2021 تأييد 58% من الأوكرانيين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتأييد 54% الانضمام إلى الناتو، فيما أيَّد 21% فقط الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوراسي بقيادة روسيا، غالبيتهم الساحقة في المناطق الشرقية والجنوبية ذات الأغلبية الروسية. وربما يكون انحسار النفوذ الروسي على المستوى الشعبي أحد الأسباب التي عجَّلت بالتحرك العسكري.

من وجهة نظر موسكو، فإن استثمار دول الناتو العسكري في أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع تنامي الاتجاه الموالي للغرب شعبيا، جعلا معا من أوكرانيا “عضوا بحكم الأمر الواقع” في الناتو. لذلك كانت تصريحات الغرب بشأن المسار الدبلوماسي بوصفه وسيلة وحيدة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مع تأكيداته أن من غير المتوقَّع انضمام أوكرانيا للحلف خلال العقد المقبل، كانت غير كافية لطمأنة “بوتين”، خاصة أن الناتو رفض بوضوح تقديم تعهدات بهذا الشأن، ولم يُقدِّم سوى تنازلات محدودة تتعلق بعمليات نشر الأسلحة ونظام الدفاع الصاروخي في أوكرانيا.

في المقابل، فإن “بوتين” لم يسعَ بصورة حقيقية لبقاء أوكرانيا محايدة بقدر ما سعى لأن تكون كييف تابعة لموسكو، وعمل على تقويض استقرار البلاد الداخلي عبر السيطرة على القرم، ثم بدعم الانفصاليين في دونباس بصورة لوجستية منتظمة، وهي السياسة التي عزَّزت من حاجة البلاد إلى البحث عن الدعم الغربي لحماية استقلالها ووحدتها التي باتت مُهدَّدة من قِبَل روسيا.

في النهاية، حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي وأسلحة ثقيلة على الحدود الأوكرانية، وشرعت بالفعل في اجتياحها العسكري. وإجمالا يمكن تلخيص أهداف “بوتين” من تلك الحرب في عدة نقاط، أُولاها إصلاح الضرر الذي لحق بنفوذ روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واستعادة ميزان القوى مع الغرب في شرق أوروبا، ثم إنشاء نظام أمني تتوسع خلاله هيمنة روسيا وحدودها الأمنية باتجاه الغرب، بحيث تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود، ولا يشمل ذلك فقط وضع أوكرانيا تحت مجال النفوذ الروسي، ولكن أيضا ضمان أن فنلندا والسويد لن تكونا أبدا جزءا من الناتو. وأخيرا، ضمان أنه حتى أراضي الناتو في أوروبا الشرقية، خاصة أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ستكون خالية من الأسلحة الهجومية، وربما أيضا بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا. يريد “بوتين” إذن، بشكل إستراتيجي، استعادة الستار الحديدي، وإبعاد نفوذ الناتو إلى حدود 1999.

ورغم أن من المشكوك فيه أن حرب بوتين في أوكرانيا سوف تُحقِّق أهدافها كاملة، فإن ما فعلته دون شك هو أنها أعادت التذكير بمكانة موسكو خصما رئيسيا للغرب بعد حقبة من خفوت الاهتمام الغربي بها لصالح الصين. فبعد كل شيء، لا تزال روسيا تمتلك قوة عسكرية لا يُستهان بها، تسمح لها -رغم تأخر اقتصادها قياسا مع الاقتصادات الغربية- بالبقاء في دائرة المنافسة مع القوى الدولية الأخرى.

وتظل موسكو صاحبة أكبر جيش تقليدي في أوروبا، الذي خضع لإصلاحات وتحديثات منذ 2008 جعلته يصل إلى أعلى مستوى من الجاهزية والتعبئة منذ عقود. فبينما يُقدِّر “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري) الإنفاق العسكري الروسي بقيمة 61.7 مليار دولار عام 2020، فإن تقديرات أخرى تأخذ بعين الاعتبار تكافؤ القوة الشرائية وميزة الاكتفاء الذاتي لقطاع الدفاع الروسي ترفع هذا الرقم إلى ما يتجاوز 150 مليار دولار. هذا الرقم يتوجه نصفه إلى شراء أسلحة جديدة وتحديث القديم وتطوير التكنولوجيا العسكرية، وهي حصة تناهز ما تنفقه الدول الأوروبية مجتمعة على هذه المجالات العسكرية، حيث بلغ إجمالي النفقات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2020 نحو 219 مليار دولار، منها نحو 48 مليار دولار خُصِّصت لشراء الأسلحة الجديدة والبحث والتطوير العسكري.

أيضا، يظل التهديد النووي الروسي أكثر خطورة من الصين بالرغم من امتلاك الأخيرة لترسانة نووية متطورة، إذ تمتلك كلٌّ من أميركا وروسيا ما يناهز 90% من إجمالي الرؤوس النووية في العالم، بالإضافة إلى امتلاك روسيا لقواعد عسكرية خارجية أكثر من الصين تنتشر في الشرق الأوسط والقوقاز ووسط آسيا وشرق أوروبا، وهي مناطق قريبة من المصالح الأميركية والأوروبية.

الجزيرة