تحقق الصين اختراقاً جديداً في العالم العربي، من خلال الشراكة الاقتصادية مع السعودية، التي قطعت شوطاً مهماً، رغم أن الانفتاح بين البلدين حديث العهد نسبياً، إذ يعود إلى عام 2006 عندما قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بزيارة بكين، وزيارة الرئيس الصيني السابق هو جينتاو إلى الرياض. وبعد ذلك، تطورت العلاقات الثنائية بسرعة، وتتالت الزيارات على مستوى رفيع في الاتجاهين.

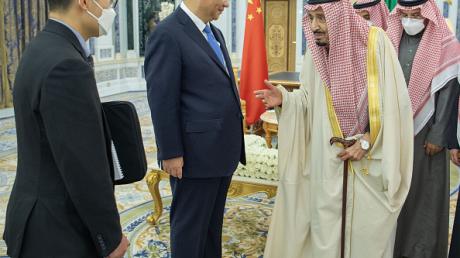

وحصل التطور الأهم في العقد الأخير عندما جرى توقيع أكثر من 115 اتفاقية تعاون في ميادين الطاقة والنووي والإسكان والتعدين والتجارة والاتصالات. وهذا ما شكّل أرضية للانتقال نحو شراكة ذات أبعاد استراتيجية، عبّرت عنها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض بين الثامن والعاشر من الشهر الحالي، وشهدت ثلاث قمم، سعودية صينية، وخليجية صينية، وعربية صينية، كما جرى خلالها توقيع عدد مهم من الاتفاقات التجارية.

الآثار السياسية للتقارب السعودي الصيني

طرح التقارب السعودي الصيني المتسارع أسئلة عديدة حول ما يبحث عنه البلدان لدى بعضهما البعض. فضلاً عن الآثار المحتملة على الشراكة بين الرياض وبكين، وما يمكن أن تثيره من ردود فعل راهنة ومستقبلية، من قبل الشركاء التقليديين للسعودية، أي الولايات المتحدة وأوروبا، الذين بات عليهم أن يواجهوا منافساً قوياً في منطقة يعدونها من الناحية الاقتصادية، حتى اليوم، حكراً عليهم.

تشكل الصين قوة دافعة للاستثمار في البنى التحتية الاستراتيجية

لا يمكن استبعاد الآثار السياسية لهذا التقارب، فرغم أن الرياض وبكين تؤكدان على أن طابع الشراكة اقتصادي بحت، ولن تؤثر على التفاهمات بين السعودية وأميركا وبعض بلدان أوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد أثبتت العكس. فقد شهدت دخول الطاقة كسلاح أساسي في الحرب، واستخدمته موسكو من أجل معاقبة أوروبا، التي فرضت عليها عقوبات قاسية.

وسبق أن اختلفت الولايات المتحدة والسعودية في ما يخص سوق النفط، وقامت واشنطن بالضغط على الرياض من أجل الحفاظ على أسعار منخفضة للنفط، باتخاذ خطوات خارج “أوبك بلس” لزيادة إنتاج النفط لتعويض النفط الروسي، ولهذا الغرض ذهب الرئيس جو بايدن إلى الرياض في يوليو/تموز الماضي. وفي مقال رأي نشره في صحيفة “واشنطن بوست” قبل رحلته، أشار إلى أنه من الضروري تحسين العلاقات الأميركية السعودية من أجل التنافس مع الصين.

وهنا يجدر التوقف عند ثلاث عتبات مهمة، الأولى هي أن الولايات المتحدة هي التي بدأت خطوات التباعد مع السعودية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. والثانية هي حاجة الرياض إلى تطوير بناها التحتية من مطارات وموانئ وشبكات اتصالات، وإعادة تسليح نفسها في ظل التهديدات التي تشكلها إيران. والثالثة هي بروز الصين خلال العقد الأخير كقوة منافسة تجارياً واقتصادياً، وعلى صعيد تصدير التكنولوجيا المتطورة التي تحتاجها السعودية ضمن خططها للتنمية.

بالنسبة للسعودية، تشكل الصين قوة دافعة للاستثمار في البنى التحتية الاستراتيجية كالموانئ والمطارات وشبكات الاتصالات وبناء المدن الذكية. كما أنها تلبي حاجة تنويع التعاون، وتساعد في كسر الهيمنة الأميركية على المنطقة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، وتضع حداً لسياسات فرض أجندات على دول المنطقة تخدم المصالح الأميركية والأوروبية.

وكان واضحاً من القمة السعودية الصينية أن المشروعات الرقمية وبناء المدن الذكية، مسألتان تستهويان الرياض، التي تريد أن تسرّع من تحولها الرقمي. وجاءت الخطة التي عرضتها الصين من أجل بناء مراكز معلوماتية في السعودية، على حساب الشركات الغربية، خاصة في المجال “السيبراني” الذي تهيمن عليه شركات أميركية.

بدأت الصين الاستثمار في هذا الميدان في التسعينيات، وحققت تقدماً كبيراً بعد أن باتت الشركات الصينية تنافسية من حيث الأسعار، وهي، حسب بعض الخبراء، أكثر جدوى من الأسعار الغربية.

في ما يخص المخاطر التي تمثلها الشركات الصينية في التجسس على دول المنطقة، فليس هناك دليل مادي على انخراطها في هذا النوع من التجسس. لذا، تُعد شركة هواوي، المدعومة من بنوك التنمية الصينية التي تمول الشبكات الرقمية والذكاء الصناعي، منافساً أساسياً للشركات الغربية.

في المقابل، ترى فئة أخرى من الخبراء أنه أمام كل ما تمثله الشراكة مع الصين من فرص كبيرة، فإن بكين لا تستطيع أن تقدم للرياض كل ما تحتاجه، ورغم كل ما يمكن أن تحصل عليه الرياض من هذه الشراكة سوف تبقى تنقصها التكنولوجيا الحديثة، التي تمتلكها الولايات المتحدة وأوروبا وليس الصين. وعدا ذلك، تبقى الصين دولة ذات أجندة للهيمنة، لا تقل عن الولايات المتحدة، فهي عبر سياسة القروض باتت تمتلك ربع الناتج المحلي لعدة دول أفريقية تقيم معها علاقات تعاون.

وهناك مسألة مهمة تتمثل في أن الصين تُعاني داخلياً، فالنمو والاستهلاك الداخلي ضعيفان، واستراتيجية الرئيس الحالي هي مزيج من التصلب والانفتاح، وبالتالي لا تزال الدولة تتحكم في الاقتصاد وتوجهه. كما أن الاقتصاد الصيني هو اقتصاد إيديولوجي لا يحفز النمو، ولذلك يحتاج إلى استقرار مصادر الطاقة، لكي يحقق معدلات نمو عالية، وهذا ما تؤمّنه له دول الخليج في المدى المنظور.

حاجة الرياض وبكين لتطوير التعاون المشترك

وتبدو بكين على عجلة من أجل تجاوز نتائج الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وتراجع النمو إلى أدنى حد في تاريخه. كما ترى في الأسواق العربية فرصة مهمة لتصريف بضائعها، وهذا أمر يساعدها في مواجهة الاحتواء الأميركي وقوانين الحماية، التي بدأت الولايات المتحدة في تطبيقها ضد المنتوجات الصينية.

يشكل الموقف من إيران أحد نقاط الخلاف الأساسية بين الرياض وواشنطن

بالإضافة إلى الطاقة والمواد الأولية، تبحث الصين عن أسواق لتصريف منتوجاتها، وأمامها سوق واعد من حوالي 400 مليون عربي. انطلاقاً من ذلك سارعت بكين إلى توقيع اتفاق مع الرياض لإنشاء منطقة للصناعات الصينية في السعودية، لتجنب الشحن المكلف والاستفادة من دروس جائحة كورونا.

ومهما يكن من أمر، فإن هناك حاجة ثنائية تقف خلف الانفتاح الكبير في الاتجاهين، ويبدو من جانب الرياض أن هناك حاجة ملحّة للبحث عن شراكات جديدة. فالرياض تُريد من هذه الشراكات الجديدة الحصول على أنواع من التكنولوجيا تضع عليها أميركا وأوروبا خطاً أحمر مثل التكنولوجيا النووية والاتصالات، وكذلك الصناعات العسكرية المعقدة مثل تصنيع الطائرات المسيّرة، وهذا أمر يبدو متيسراً مع الصين، وهناك اتفاق صيني سعودي على إقامة مصنع للطائرات المسيّرة في السعودية، كما اتفق الطرفان على فتح مجال التعاون النووي.

وهناك سياق مهم لبناء شراكات ذات طابع استراتيجي تعتمد على المصالح الاقتصادية فقط، من دون أن تتدخل فيها الاعتبارات والخلافات السياسية. وترى الرياض أن هذا أمر قابل للتحقق بدرجة كبيرة مع الصين، التي تتبنى سياسات عدم التدخل في شؤون الآخرين.

الظرف الدولي المؤثر على الشراكة السعودية الصينية

مقابل ذلك، يرى بعض الخبراء أن الأساس الذي قامت عليه العلاقات الوثيقة الأميركية السعودية منذ حوالي سبعة عقود لم يعد صالحاً في عالم اليوم، فلا الولايات المتحدة ملتزمة بما تعهدت به من ضمانات لأمن المملكة، ولا السعودية باتت تقبل أن تبقى تحت الحماية الأميركية.

فقد كانت حرب اليمن درساً مهماً بالنسبة للرياض تعلمت منه الكثير في علاقتها مع واشنطن، وامتحنت فيه مدى الالتزامات الأميركية تجاه أمن المملكة، حين تعرضت لهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية، ولم تزودها واشنطن بوسائل الدفاع الجوي الكافية.

ويشكل الموقف من إيران أحد نقاط الخلاف الأساسية بين الرياض وواشنطن، فقد جاء الاتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما مع إيران عام 2015، ليوجه ضربة كبيرة للعلاقات بين الطرفين، وشعرت السعودية بما يشبه إعلان تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها العرب في الخليج، وأن الصداقة الدائمة غير موجودة في عالم السياسة، ولذلك اتجهت إلى تغليب المصالح.

هناك عامل مهم يتعلق بالأسلوب الذي تعامل به بايدن مع السعودية، خلال حملته الانتخابية، عندما أصدر عدة تصريحات تعهد فيها بأنه سيجعل المملكة منبوذة، بسبب اغتيال الكاتب السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وقال بايدن إنه لن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حمّلته تقارير أميركية رسمية مسؤولية الجريمة.

كما أن الظرف الدولي للشراكة السعودية الصينية مناسب، ووفّرته الحرب الروسية على أوكرانيا من ناحية استغلال العقوبات الدولية التي تم فرضها على النفط الروسي، إذ باتت السعودية المصدر الأول للنفط إلى الصين، وحلت بذلك محل روسيا. وفي الوقت ذاته ترى الرياض أن الفرصة سانحة كي تحرر نفسها من قيد الاصطفاف الأميركي، ولذلك رفضت زيادة إنتاج النفط بناء على طلب واشنطن من أجل الحفاظ على أسعار منخفضة.

ظهر من خلال الإعلام السعودي الذي غطى القمم الثلاث التركيز على أن الصين لا يمكن أن تكون بديلاً للولايات المتحدة عسكرياً وأمنياً، وهناك ضرورة أن تعمل دول الخليج على تطمين واشنطن بأن الصين ليست بديلاً وأن دول الخليج تبحث عن تنويع اقتصادها فقط، وهذا أمر غير مقنع للإدارة الأميركية التي بدأت بوضع تصور لمراجعة العلاقات مع السعودية.

في مقابلة عام 2004، قال وزير الخارجية السعودي آنذاك، الأمير سعود الفيصل، للصحافي ديفيد أوتاوي من صحيفة “واشنطن بوست”، إن العلاقة الأميركية السعودية لم تكن “زواجاً كاثوليكياً”، حيث يُسمح بزوجة واحدة فقط ويمنع الطلاق، بل “زواجاً إسلامياً” يحلل الزواج من أربع زوجات والطلاق. لم تكن السعودية تسعى إلى الطلاق مع الولايات المتحدة؛ كتب أوتاوي: كانت تسعى فقط للتزاوج مع دول أخرى.

العربي الجديد