بعد شهر من غزو بلاده لأوكرانيا، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي: “هذا الأمر لا يتعلق بأوكرانيا على الإطلاق، وإنما بالنظام العالمي. العالم أحادي القطب يتراجع بشكل لا رجعة فيه عائداً إلى الماضي… وهناك عالم متعدد الأقطاب يولد الآن”. بعبارات أخرى، لم تعد الولايات المتحدة شرطي العالم -وهي رسالة يتردد صداها في البلدان التي كانت تنطوي منذ فترة طويلة على شكوك إزاء القوة الأميركية. ربما يبقى التحالف الأساسي للغرب صلبًا، لكنه فشل في كسب العديد من الدول التي رفضت اختيار الاصطفاف مع أحد الجانبين. لقد أتت مهمة موسكو الدبلوماسية لبناء علاقات وصقل سرد على مدى العقد الماضي بثمارها.

انظروا إلى أفريقيا. في آذار (مارس) من العام الماضي، امتنعت 25 دولة أفريقية من أصل 54 عن التصويت، أو أنها لم تصوت من الأساس، على اقتراح للأمم المتحدة بإدانة الغزو، على الرغم من الضغوط الهائلة التي تعرضت لها من القوى الغربية. وكان رفضها الوقوف بوضوح إلى جانب أوكرانيا دليلاً على الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها روسيا في العالم النامي.

قبل عام، كانت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، قد حثت روسيا على الانسحاب. وبعد زيارة لافروف بلدها قبل بضعة أسابيع، سُئلت باندور عما إذا كانت قد كررت التنويه بنفس هذا الشعور لنظيرها الروسي. وفي الإجابة، قالت إن هذا كان “مناسبًا” في العام الماضي، لكن تكراره الآن “سيجعلني أبدو تبسيطية وطفولية للغاية”. ثم أشادت باندور بـ”العلاقات الثنائية الاقتصادية المتنامية” بين بريتوريا وموسكو، وأحيا البلَدان الذكرى السنوية للحرب بمناورات عسكرية مشتركة.

ثم هناك دول شمال أفريقيا، التي ساعدت روسيا على تعويض التأثير الاقتصادي للعقوبات الغربية. وقد استوردت كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر في العام الماضي الديزل الروسي والزيوت المكررة الأخرى، فضلاً عن المواد الكيميائية.

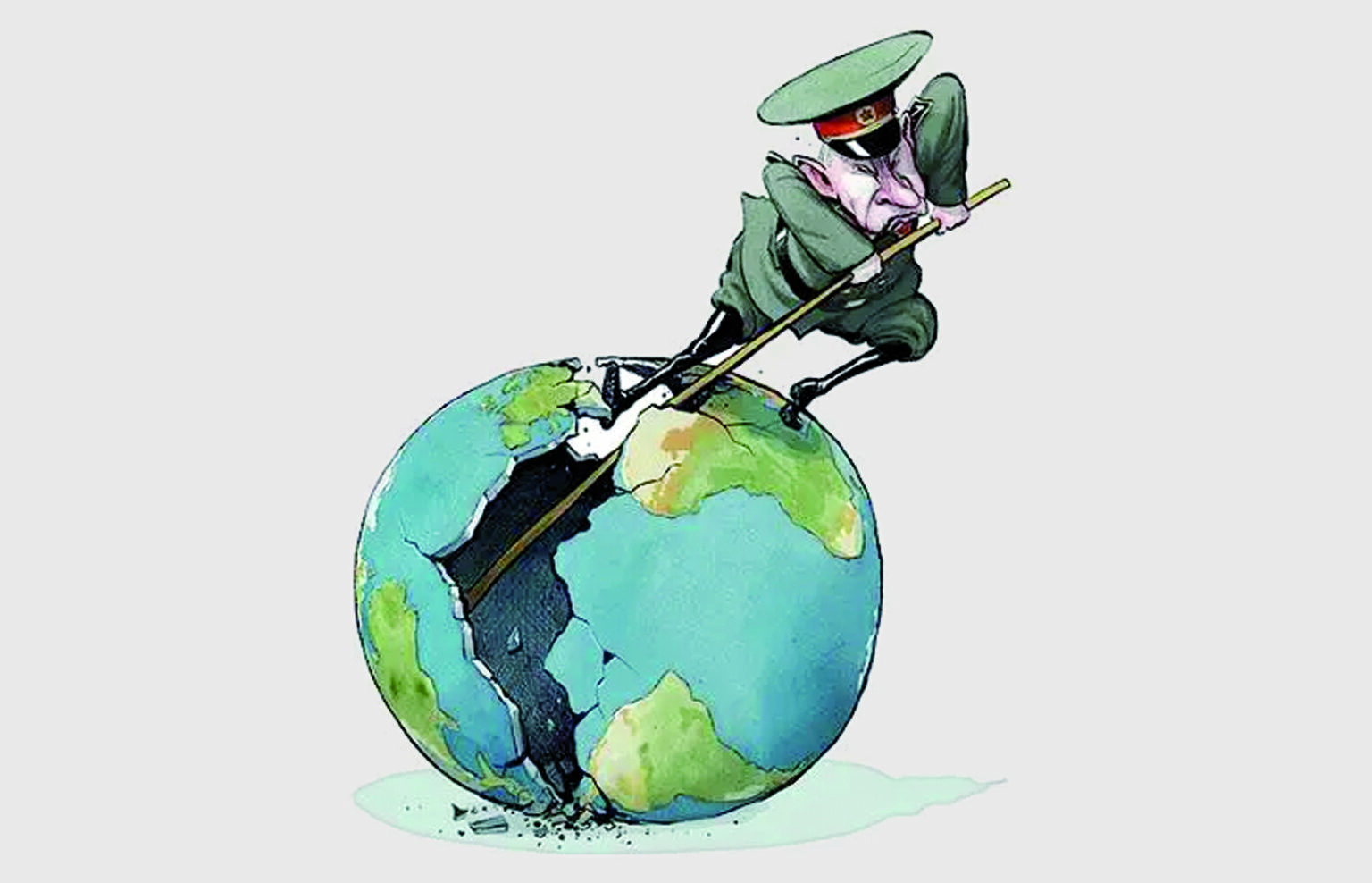

يعمل فلاديمير بوتين قصدًا وبلا كلل على تكوين واستثمار هذا التحالف المكون من الدول التي تشعر بأنها ضحية للإمبريالية الغربية، ويضع روسيا على رأسها. وقال بوتين في أيلول (سبتمبر) إن الغرب يريد أن يرى روسيا “كمستعمرة”. وأضاف: “إنهم لا يريدون تعاونًا متساويًا بين أنداد. إنهم يريدون سرقتنا”.

وتلقى هذه الرسالة صدى مماثلاً في أجزاء كبيرة من آسيا، حيث رفضت أكثر من ثلث البلدان إدانة روسيا في التصويت الأولي في الأمم المتحدة، وكذلك هو الحال في أميركا الوسطى والجنوبية، حيث تستمر موجات المشاعر المعادية للغرب والرأسمالية في التضخم.

وكما قال سفير الهند السابق لدى روسيا، فينكاتيش فارما، الأسبوع قبل الماضي: “إننا لم نقبل التأطير الغربي للصراع. في الواقع، هناك عدد قليل جدًا من الذين يشترونه في الجنوب العالمي”. وهو لا يتحدث باسم حكومة الهند. لكن الهند امتنعت، إلى جانب الصين وجنوب أفريقيا، عن التصويت على قرار آخر للأمم المتحدة طُرح الأسبوع قبل الماضي، وكان يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا. ومن بين 193 عضوًا في الأمم المتحدة، صوت 141 عضوًا لصالح القرار، وامتنع 32 عن التصويت. وصوتت سبعة أصوات ضد القرار، حيث انضمت إلى روسيا كل من روسيا البيضاء، وإريتريا، ومالي، وكوريا الشمالية، ونيكاراغوا وسورية.

في كل هذه الأماكن، تسيطر الفكرة القائلة بأن أميركا وحلفاءها هم مصادر الاضطراب وعدم الاستقرار العالميين. وكانت النكسات التي حدثت في أفغانستان، إلى جانب فكرة أن الحرب الأوكرانية حدثت بسبب توسع الناتو، سببًا في تغذية هذا السرد، بل وحتى التعاطف مع فكرة أن بوتين يقف ببساطة في وجه الغرب (وهو ما يفسر السبب في أن كوريا الشمالية شحنت قذائف مدفعية إلى روسيا، وزودت إيران موسكو بطائرات كاميكازي من دون طيار).

كان بوتين أستاذاً بارعًا في تأجيج المشاعر المعادية لأميركا. في خطابه أمام الجمعية الاتحادية الأسبوع الماضي، أشار إلى التدخلات العسكرية الغربية في يوغوسلافيا والعراق وليبيا وسورية. وقال إن هذه التدخلات أظهرت أن الغرب يتصرف “بلا خجل وبازدواجية… لن يتمكنوا أبدًا من غسل هذا العار”.

وأشار إلى الكيفية التي يتم بها دعم أوكرانيا، في حين تم التخلي عن الآخرين. وقال إنه تم إنفاق أكثر من 150 مليار دولار لمساعدة وتسليح كييف، في حين أن أفقر دول العالم لم تتلق سوى 60 مليار دولار من المساعدات. وتساءل: “ماذا عن كل هذا الحديث عن مكافحة الفقر والتنمية المستدامة وحماية البيئة”؟

حتى أن روسيا بوتين تدَّعي بجرأة أنها تحتل الأرضية العالية حين يتعلق الأمر بالتمييز العنصري. في خطاب ألقاه قبل ستة أشهر، قال بوتين: “إن رهاب روسيا الذي يتم التعبير عنه اليوم في جميع أنحاء العالم ليس سوى عنصرية”. هكذا تستغل روسيا بمهارة شعور الغرب بالذنب بسبب ماضيه الاستعماري، بينما تقدم نفسها على أنها الصوت الرائد لما يسميه لافروف “الأغلبية الدولية”. وقال بوتين الأسبوع الماضي: “على مدى قرون طويلة من الاستعمار والإملاء والهيمنة، تعود الغرب على أن يُسمح له بأن يفعل كل شيء؛ اعتاد على البصق على العالم بأسره”.

في الوقت نفسه، يخاطب الرئيس الروسي النزعات الاجتماعية في العالم. وهذا هو السبب في أنه أشار الأسبوع الماضي إلى التواءات الطائفة الأنجليكانية حول زواج المثليين وحديثها عن إله “محايد بين الجنسين”، واصفًا ذلك بأنه “كارثة روحية”. ويلقى مثل هذا الحديث استحسانًا بين سكان الكوكب الأكثر ورعًا، الذين يميلون إلى اعتبار المناقشات حول مجتمع “الميم” دليلاً على الفساد والانحطاط الغربيين. ثمة سبب جعل “روسيا اليوم”، القناة الإخبارية للكرملين، تقضي سنوات في إثارة الحروب الثقافية.

وهكذا تقدم موسكو نفسها كمعقل للاستقرار في عالم فاقد الصواب، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى زعزعة استقرار العالم وجعله أكثر جنونًا. وتتمتع دعايتها الثقافية بدعم السياسة الواقعية والتجارة، حيث يجري استخدام النفط والغاز والمعادن والمحاصيل كإغراءات دبلوماسية لدفع الآخرين إلى اللعب على طريقة روسيا. وكانت الأسلحة حافزًا آخر، على الرغم من أن الأداء الضعيف للأسلحة الروسية في ساحة المعركة خلال العام الماضي قلل من سمعة البلد كقوة عظمى في مجال الأسلحة.

ثم هناك الصين، التي دعت بفتور الأسبوع الماضي إلى إجراء محادثات سلام، وتستضيف هذا الأسبوع حليف بوتين، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. وسوف تظل العلاقة بين روسيا والصين معقدة دائمًا، لكن غزو أوكرانيا واستجابة الغرب خلقا فرصًا هائلة للتعاون الصيني الروسي. فعلى سبيل المثال، تشتري الصين كميات قياسية من النفط والغاز الروسيين الرخيصين، بينما تصدّر قدرًا أكبر بكثير من الآلات وأشباه الموصلات إلى روسيا.

إن ما يوحدهما هو التركيز المشترك على أهمية الاستقرار ونشر فكرة أن الغرب هو صانع الاضطراب وغير المتوقع والمتقلب.

وقال شي جين بينغ في خطابه الأخير في منتدى بواو: “نحن في حاجة إلى العمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار في العالم، ومعارضة الاستخدام الوحشي للعقوبات الأحادية”. وكما أن تعليقات لافروف حول تمكين الدول الأخرى تستهدف دولاً في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية -وكلها تلقت رعاية دبلوماسية صينية في العقد الماضي- فكذلك هذه الدعوات الصينية إلى “التضامن الدولي”.

من المناسب لبكين أن تردد رواية روسيا حول الملاعب غير المتكافئة والإيذاء والضغط -لأسباب ليس أقلها أن الصين شاهدت الحرب وهي تتكشف من أجل أن تستخلص الدروس التي يمكن أن تشكل نهجها تجاه تايوان.

في زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي، تحدث الدبلوماسي الكبير، وانغ يي، عن “حدود جديدة” في العلاقة بين الصين وروسيا، ودعا إلى مقاومة مشتركة لضغوط “المجتمع الدولي” -وهو توبيخ واضح لتهديد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بـ”عواقب” إذا قدمت الصين الدعم العسكري لروسيا.

لقد كانت تداعيات الوباء في بعض النواحي في مصلحة روسيا والصين. وكما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي، فإن الأزمة في البلدان الضعيفة اقتصاديًا “عكست وجهةَ عقود من التقدم في مجالات الفقر والرعاية الصحية والتعليم”.

اشترت الدول الغربية مخزونات من اللقاحات -أكبر بكثير من اللازم- ثم رفضت الإفراج عن إعفاءات براءات الاختراع للأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص وتقديمها للدول الفقيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونتج عنه ارتفاع في مستويات الوفيات. وعلى النقيض من ذلك، عززت دبلوماسية اللقاحات النشطة التي انتهجتها روسيا والصين مكانتهما، وخاصة في أفريقيا وأميركا اللاتينية. وعلى الرغم من عدم فعالية لقاحي “سينوفارم” و”سينوفاك” الصينيين، توقف مسؤولو الصحة في جنوب إفريقيا عن إعطاء لقاح “أسترازينيكا” البريطاني السويدي، معتقدين أنه لم ينجح. وفي العام الماضي، وجدت دراسة استقصائية لدول الآسيان في جنوب شرق آسيا أن الاتحاد الأوروبي لديه درجة تصور إيجابي تبلغ 2.6 في المائة عندما يتعلق الأمر بدعم اللقاح -مقارنة بنحو 60 في المائة بالنسبة للصين.

أما بالنسبة للحرب، فهل تخسر روسيا حقا؟ لقد قاتل الأوكرانيون بشكل جيد إلى حد مذهل، لكنهم تكبدوا خسائر فادحة. ويتحدث القادة الغربيون عن إعطاء كييف الأدوات اللازمة “لإنهاء المهمة”، لكن ما يجب أن تقدمه الأسابيع والأشهر -وحتى السنوات المقبلة، يبدو قاتمًا، كما تشير النكسات في باخموت.

يبدو الاقتصاد الروسي قويًا بما يكفي لاستمرار الحرب: يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصادها بنسبة 0.3 في المائة هذا العام. وفي الوقت نفسه، ما يزال يتم استدعاء مئات الآلاف من المجندين الروس. وكما لاحظ المؤرخ ستيفن كوتكين، فإن الديمقراطيات تخوض الحروب بشكل مختلف عن الأنظمة الاستبدادية. سوف تستمر روسيا في إلقاء المجندين غير المدربين في “مفرمة اللحم”، حيث يموت ثلاثة أرباعهم. فماذا يفعل قادتهم بعد ذلك، يسأل كوتكين: “هل يذهبون إلى الكنيسة يوم الأحد ويطلبون المغفرة من الله؟ إنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى فحسب”.

وتختلف هذه المعادلة بالنسبة لأوكرانيا، بصرف النظر عما يقدمه الغرب، لأن كييف أصبحت مسلحة لشن حرب دفاعية وليس حربًا هجومية. ومع مرور الوقت، سيرجح ذلك كفة الميزان لصالح من يمكنه تحمل الألم لفترة أطول -في هذه الحالة روسيا. ذلك أن حروب الاستنزاف مكلفة ويصعب تحملها.

إذا كانت قضايا الشراء شيئًا، فإن استبدال المخزون هو شيء آخر. قال قائد الجيش البريطاني، الجنرال السير باتريك ساندرز، أن توفير المواد من المملكة المتحدة ترك الجيش “ضعيفًا”. وليس من المستغرب أن يسعى وزير الدفاع، بن والاس، إلى الحصول على 10 مليارات جنيه إسترليني لوزارته- في وقت تحاول فيه الحكومة ملء “الثقب الأسود المالي” في خزائنها.

يوضح المعلقون على شاشة التلفزيون الروسي هذه النقطة بسرور. وكثيرًا ما يزعم المتحدثون في الكرملين أن الأوروبيين يتجمدون حتى الموت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أو أنهم أجبروا على أكل الجنادب بسبب نقص واردات القمح الروسية. وراء مثل هذه الإثارة يكمن الأمل في أن يكون أنصار أوكرانيا بصدد استنزاف أنفسهم بحيث ستظهر الشقوق قريبًا في جدار التضامن الغربي. هل ينجو التزام ألمانيا المكتشف حديثًا تجاه أوكرانيا من شتاء أكثر برودة؟ يدرك الدعائيون الروس أيضا أنه بحلول العام 2025، قد توفر إدارة أميركية جديدة خيارات جديدة لموسكو، خاصة إذا كان هناك رئيس جمهوري انعزالي، أو غير صبور، أو كلاهما.

في أوروبا، تسبب تسليح روسيا لمواردها من الطاقة في خلق صعوبات واسعة النطاق. ففي مواجهة النقص، تسابقت الدول الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، لاستبدال القدرة، قبل كل شيء من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال. وتسبب هذا التطور في زيادة التضخم في الغرب، وهي مشكلة ترفض أن تتراجع -حتى مع تكيف أسواق الطاقة.

كان هناك كاسبون كبار، مثل المساهمين في عمالقة النفط الخمسة: “بي بي”، و”شِل” و”إيكسون” و”شيفرون” و”توتال إنيرجيز” -الذين أعلنوا عن أرباح مجمعة بلغت 200 مليار دولار العام الماضي. كما حققت الدول المنتجة للوقود الأحفوري في منظمة “أوبك” إيرادات هائلة، وصلت إلى 850 مليار دولار العام الماضي. لكن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال يعني أن دولاً مثل باكستان وبنغلاديش عانت من انقطاع التيار الكهربائي، مما أدى بدوره إلى خفض الإنتاجية. وقد مهد هذا الطريق لنشوء الاضطرابات الاجتماعية والتقلبات السياسية، فضلاً عن زيادة الشعور العالمي بالاستياء تجاه الغرب.

بأكثر العبارات التي تصفها صراحة، كانت الحرب بمثابة لحظة لواحدة من أعظم عمليات نقل الثروة في التاريخ، حيث حصدت الدول الغنية بالطاقة مكافآت نقدية عملاقة أدت بدورها إلى تسريع تغيير النظام العالمي.

الغد