تبدأ وثيقة “استراتيجية الدفاع الوطني” للولايات المتحدة، التي أصدرها وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في كانون الثاني/يناير 2018، بجملة موجزة لا تزال آثارها على السياسة الأمريكية عميقة. إذ تشدّد على أن “المنافسة الاستراتيجية بين الدول، وليس الإرهاب، هي الآن الشاغل الرئيسي للأمن القومي للولايات المتحدة”. ونظراً إلى تركيز واشنطن بصورة مباشرة على الإرهاب منذ ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، وخوضها حربين كبيرتين ومشاركتها في حروب صغيرة متعددة – ويعود ذلك إلى حد كبير لمكافحة الإرهاب، يعتبر هذا التحول المبيّن أعلاه في غاية الأهمية.

ولم تفسّر “استراتيجية الدفاع الوطني” المعنى الدقيق لهذا التحول بالنسبة إلى سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو الأمر بالنسبة لـ “استراتيجية الأمن القومي” الأكثر تركيزاً التي أصدرها البيت الأبيض. فللوهلة الأولى، يبدو أن المحور ينطوي على تركيز متضائل على منطقة الشرق الأوسط. ولا شكّ في أنّ المنطقة هي جوهر أي سياسة لمكافحة الإرهاب، ولكنها ليست موطناً لأي قوى عالمية، ولم تكن ساحةً رئيسيةً للمنافسة بين القوى العظمى منذ عدة عقود.

ومع ذلك، هناك دلائل تُظهر على أن هذا الواقع ربما يأخذ في التغيّر. والدليل الأكثر وضوحاً على هذا التغيير هو التدخل الروسي في سوريا، الذي لم يشر فقط إلى إعادة إحياء طموح موسكو بأن تكون جهة فاعلة إقليمية رئيسية منذ عام 2015، بل إلى وضع القوات الأمريكية والروسية على مسافة قريبة غير مريحة. ومع ذلك، فإن طموحات روسيا مقيّدة في نهاية المطاف بحدود مواردها المالية.

لقد كانت مشاركة الصين المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط أقل تفاعلاً من مشاركة روسيا، ولكن من المرجح أن تكون أكثر أهميةً على المدى البعيد. ومع نمو اقتصاد الصين، ازدادت أيضاً مصالحها الاقتصادية في الشرق الأوسط، الذي يُعد بالنسبة لبكين مصدراً للطاقة والاستثمار، فضلاً عن وجهة لرأس المال والعمال الصينيين.

وسيراً على النمط الجيد السائد للقوى الناشئة، والذي اتّبعه الدبلوماسيون والجنود الصينيون منذ البداية، أرسلت بكين قوات بحرية لحماية طرق التجارة وإجلاء المواطنين المحاصرين وسط الصراعات الإقليمية، بالإضافة إلى إرسالها مبعوثين خاصين لسوريا، وللصراع الإسرائيلي -الفلسطيني، ولقضايا أخرى لضمان مكان للصين على الطاولة الدبلوماسية. ويمكن القول إن خيبة أمل الولايات المتحدة وفك ارتباطها عن المنطقة والفراغ المترتب على ذلك في القيادة الدولية قد زادت جميعها من مدى إلحاح هذه الأنشطة وجاذبيتها بالنسبة إلى القادة الصينيين.

وتتشابه المصالح الصينية والأمريكية في الشرق الأوسط بشكل ملفت. فدول الخليج العربي تزود الصين بجزء كبير من نفطها وغازها الطبيعي المستورد، وهذه تبعية يمكن أن تنمو في السنوات القادمة. وفي المقابل، ازدادت قدرة الولايات المتحدة على الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإمدادات الطاقة لديها. ومع ذلك، تبقى أسعار الطاقة العالمية وبالتالي الاقتصاد العالمي عرضة للاصطدامات الناشئة في المنطقة، حيث يعتمد حلفاء الولايات المتحدة في آسيا وأماكن أخرى وبشكل حاسم على إمدادات الشرق الأوسط. وبالمثل، كانت كل من الولايات المتحدة والصين ضحيةً لهجمات إرهابية موجهة أو مستلهمة من جماعات متمركزة في الشرق الأوسط، كما سعت كل منهما إلى معالجة المشكلة من أساسها. وبالنسبة للولايات المتحدة، يعني ذلك شن حملة عمليات لمكافحة الإرهاب إلى جانب ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية تستهدف الدول التي ترعى الجماعات الإرهابية. ومن جانبها، سعت بكين إلى التعاون مع الحكومة السورية فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب من أقلية الأويغور.

غير أن هذه المصالح المتداخلة والرغبة المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي لم تسفر عن أي تقارب استراتيجي بين الولايات المتحدة والصين. فقد ولّت تلك الأيام التي كانت الصين تدعم فيها حركات العصابات مثل “منظمة التحرير الفلسطينية” التي ترأسها ياسر عرفات، ولكن لا تزال هناك فجوات واسعة في النهج الأمريكي والصيني تجاه المنطقة. ففي حين تدخّلت الولايات المتحدة عسكرياً وسياسياً بشكل استباقي في المنطقة، من أجل دعم الحكومات الصديقة، وتعزيز الإصلاح الديمقراطي والمؤيد للسوق، ومواجهة الأخطار التي تهدد المصالح الأمريكية، إلّا أن بكين سعت جاهدة إلى ضمان إقامة علاقات دبلوماسية سلسة مع جميع حكومات المنطقة، حتى تلك المنبوذة من جانب مجتمع الأمم. وهذا الميل، مقترناً برد فعل معارض على تأكيد السلطة الأمريكية في الشؤون العالمية، قد منح الصين مجموعةً واسعةً من العلاقات السطحية، ووضَعَها، سواء عن قصد أو دون قصد، في موقع المدافع عن أنظمة مثل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ومع ذلك، فمثلما تتغير استراتيجية الولايات المتحدة، يحدث أيضاً تحول في استراتيجية الصين. فمع تنامي مكانة بكين الاقتصادية والسياسية في المنطقة، فقد سعت إلى بذل المزيد من الجهد من أجل الاضطلاع بدور قيادي – من خلال عقدها مؤتمرات دبلوماسية حول قضايا مثل سوريا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني – وانحازت بشكل متزايد في نزاعات الشرق الأوسط. وكما هو الحال في أي منطقة أخرى، فقد عززت روابط اقتصادية عميقة وأدمجت نفسها في البنية التحتية الحيوية في المنطقة. ويبدو أن الحليف الرئيسي لبكين هو إيران، التي لا توفر إمكانية الوصول البرّي إلى إمدادات الطاقة في المنطقة فحسب، بل هي الدولة الوحيدة على ساحل الخليج الغير ملزمة بعلاقة أمنية مع واشنطن.

وحتى الآن، تَركّز القلق الأمريكي بشأن التعاون الصيني-الإيراني على التهديدات التي تشكلها الجمهورية الإسلامية – على سبيل المثال، المساعدات الصينية لبرنامج إيران النووي والصاروخي. ولكن مع تزايد التركيز على المنافسة الاستراتيجية بين الدول، من المحتمل أن يتعاظم هذا القلق ليشمل الطرق التي تسهّل بها إيران الجهود الصينية للتغلب على الولايات المتحدة على الصعيد العالمي. وهذا بدوره يغذي الإدراك الأمريكي بوجود كتلة عالمية من الدول المُراجِعة والعازمة على إضعاف النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولا يزال من غير المؤكد كيف ستتحول سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة تصاعد المنافسة العالمية للقوى العظمى. فالإرهاق الأمريكي في الشرق الأوسط والأولويات المتنافسة في أماكن أخرى قد تغري صناع السياسة في الولايات المتحدة بالاستمرار في فك الارتباط عن المنطقة، تاركين كل من القوى الإقليمية لتحمل المزيد من الأعباء والجهات الفاعلة الخارجية لاغتنام المزيد من الفرص. ومع ذلك، ففي خضم تزايد التنافس بين القوى العظمى، قد تتصاعد المخاوف بشأن التنازل عن موقع استراتيجي لصالح الصين وغيرها من البلدان لتفوق أي خدعة لتحويل الأعباء.

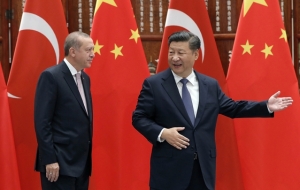

أما من الناحية العملية، فمن المرجح أن يستمر التشكيك في مشاريع بناء الدولة المفتوحة العضوية في الشرق الأوسط، وقد يتحول التركيز العسكري لواشنطن في المنطقة نحو ضمان عدم إمكانية أي قوة أخرى استبعاد الولايات المتحدة من المجال الجوي والممرات البحرية المزدحمة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تشجع الولايات المتحدة على مشاركة قوى خارجية صديقة مثل الهند واليابان والاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتسعى إلى تقريب حلفاء واشنطن الإقليميين وتحسين صمودهم أمام التخريب الاقتصادي والسياسي. وفي هذا الصدد، تشكّل تركيا عاملاً أساسياً. فهي تثير اهتمام خصوم الولايات المتحدة بسبب موقعها الجغرافي، وبفضل احتمال أن تؤدي العلاقات المتوترة بينها وبين واشنطن إلى تصدّع حلف “الناتو”.

وبطبيعة الحال، من غير المرجح أن تؤدي المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والصين في الشرق الأوسط إلى احتمال وقوع صراع فحسب، بل أيضاً إلى قيام تعاون بين البلدين. فلا يستمتع أي طرف باحتمال تحمل أعباء المنطقة وحده، أو بأن تصبح المنطقة مسرحاً لصراع القوى الكبرى. ومع ذلك، فإن التعاون لا يعتمد على تحديد التهديدات والفرص المشتركة في الشرق الأوسط فحسب، بل على تصور المنافسة الاستراتيجية بين الدول بطريقة تكون محصلتها صفر على نحو كامل [أي لا يكون فيها تكافؤ بالربح والخسارة]. وإذا استطاع الطرفان القيام بذلك، فإن المصالح المشتركة للولايات المتحدة والصين في منطقة الشرق الأوسط قد تصبح مصدراً للتخفيف من التوترات الثنائية في آسيا، وليس امتداداً لها.

مايكل سينغ

معهد واشنطن