عندما سقطت مدينة الرمادي بيد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» في 17 أيار/مايو، اعتقد الكثيرون أن هذه المرحلة تشكل نقطة تحول في الحملة المعتمدة في العراق، من خلال إعادة توجيه الحرب غرباً نحو محافظة الأنبار، وبعيداً عن عاصمة تنظيم «الدولة الإسلامية» في الموصل، شمال العراق. وفي الواقع، تطلب التركيز نحو تحرير الأنبار عدة أشهر من العمل. وبالفعل كان سقوط الرمادي، على الحافة الشرقية لمحافظة الأنبار، بأيدي «داعش» بمثابة الدرس الذي لقنه التنظيم لقوات التحالف.

عندما سقطت مدينة الرمادي بيد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» في 17 أيار/مايو، اعتقد الكثيرون أن هذه المرحلة تشكل نقطة تحول في الحملة المعتمدة في العراق، من خلال إعادة توجيه الحرب غرباً نحو محافظة الأنبار، وبعيداً عن عاصمة تنظيم «الدولة الإسلامية» في الموصل، شمال العراق. وفي الواقع، تطلب التركيز نحو تحرير الأنبار عدة أشهر من العمل. وبالفعل كان سقوط الرمادي، على الحافة الشرقية لمحافظة الأنبار، بأيدي «داعش» بمثابة الدرس الذي لقنه التنظيم لقوات التحالف.

المواجهة في الأنبار

منذ 2 نيسان/إبريل، عندما طُرد تنظيم «الدولة الإسلامية» من تكريت، المدينة السنية بين الموصل وبغداد، توقع «داعش» شن هجوم للقوات الحكومية في الأنبار. وشددت المعركة القاسية في تكريت (مدينة تبلغ مساحتها عشرة في المائة من مساحة الموصل)، التي استمرت حوالى 45 يوماً وخلّفت مئات القتلى، على أن الحكومة قد لا يمكنها استعادة السيطرة على الموصل وإنهاء الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في وقت قريب، نظراً للانتشار التمهيدي البطيء لوحدات “قوات الأمن العراقية” الجديدة المجهزة من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي ستبحث الحكومة القيام بعمليات في مكان آخر.

وبالتالي، لم يكن مستغرباً ذهاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 8 نيسان/إبريل إلى الحبانية – القاعدة نفسها للجيش في الأنبار التي تعتبر الآن نقطة الانطلاق لإعادة السيطرة على مدينة الرمادي – وإعلانه: “سنوجه نظرنا الآن إلى الغرب”. وكان العبادي قد حثّ على القتال في الأنبار.

واستخدم العبادي الزيارة بهدف جذب المتطوعين العرب السنة إلى «وحدات الحشد الشعبي» الشيعية في الأساس. وحيث حصل على الدعم العابر في الرأس المال السياسي بعد معركة تكريت، أراد تشكيل «وحدات الحشد الشعبي» ضمن قوة متعددة الطوائف قد تخدم الأهداف الوطنية بدلاً من تلك الخاصة بالخصوم السياسيين للعبادي، وهم قادة مدعومين من إيران ضمن العديد من «وحدات الحشد الشعبي»، والذين كَتبتُ عنهم في تقريري الأخير لـ “فورين آفيرز” بعنوان “تجربة البقاع اللبناني في العراق”.

وخلال لقاءاته مع المسؤولين السياسيين ومسؤولي الدفاع الأمريكيين في واشنطن، في منتصف نيسان/أبريل، أكد العبادي التركيز على الأنبار. وقد وافق مع المسؤولين الأمريكيين على إعطاء الأولوية للمحافظة [وتفضيلها حالياً] على الموصل كوسيلة لتسجيل انتصارات على المدى القريب مع القوات المتاحة حالياً في العراق، فضلاً عن تجربة نوع التعاون بين السنة والحكومة الذي من شأنه أن يكون ضرورياً من أجل تحرير المناطق السنية وحكمها.

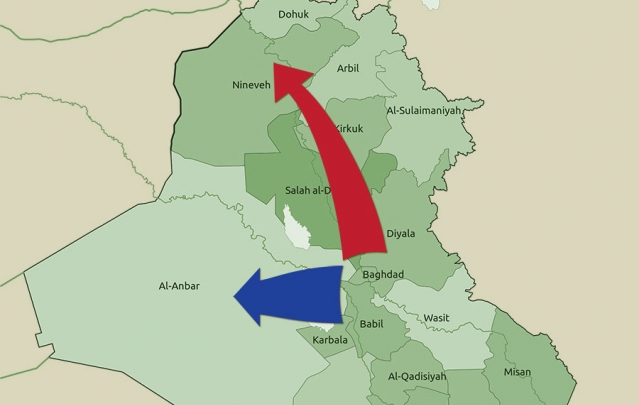

وهكذا، فحال انتهاء معركة تكريت بشكل كامل، بدأت مجموعات كبيرة من القوات العراقية بالتوجه نحو الغرب. وفي 14 نيسان/إبريل، شنت “قوات الأمن العراقية” و«وحدات الحشد الشعبي» هجوماً في منطقة الكرمة، التي يلتقي فيها أقصى شرق الأنبار ببغداد. وفي 2 أيار/مايو، تم نقل المقرات المتقدمة للفرقة 16 في الجيش العراقي إلى الأنبار، وهي الفرقة الجديدة الأولى التي تعمل بكامل طاقتها والتي تخرجت [بعد مدة من التدريب] منذ سقوط الموصل. وبدأت الألوية المقاتلة بالتدفق إلى الأنبار في منتصف أيار/مايو، قبل وقت قليل من سقوط الرمادي.

وفي الوقت نفسه، بدأت أيضاً وحدات شيعية ضمن «وحدات الحشد الشعبي» بتوسيع عملياتها غرباً من المدينة المقدسة الشيعية كربلاء، الواقعة على الحدود مع محافظة الأنبار. واحتلت «وحدات الحشد الشعبي» الشيعية بلدة النُخيب – معقل قبائل سنية واقعة في مفترق الطرق الصحراوية – منذ آب/أغسطس 2014 كوسيلة لتوفير الحماية لكربلاء. ثم تم نقل المدينة التي كانت تخضع لصراعات إقليمية طويلة الأمد بين محافظتي الأنبار وكربلاء، إلى محافظة كربلاء ذات الغالبية الشيعية في منتصف أيار/مايو لاستكمال ضمها إلى مخطط الدفاع في كربلاء.

وحيث قرأ قادة «داعش» الكتابة على الجدار، عملوا بكل ما بوسعهم للتخفيف من الزخم العراقي في شمالي تكريت والأنبار. وفي 27 نيسان/إبريل، أصدر “الخليفة” أبو بكر البغدادي بياناً دعا فيه المقاتلين في سوريا إلى التدفق إلى ساحات القتال في العراق، وتحديداً في محافظتي صلاح الدين (التي تضم تكريت) والأنبار. ووفقاً لضباط الجيش العراقي في الرمادي، تم توزيع أربع مائة شاحنة من تعزيزات «داعش» بالتساوي بين ساحتي القتال.

وبعد سقوط الرمادي بيد تنظيم «الدولة الإسلامية» في 17 أيار/مايو، تتوجه جميع الأنظار حالياً نحو الأنبار، حيث جرى تجميع قوات الهجمات المضادة من «وحدات الحشد الشعبي»، وتعزيزات الجيش العراقي و”الشرطة الاتحادية” التي تم إرسالها من الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بمدينة بغداد.

كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية

قبل أسبوعين من قيام تنظيم «الدولة الإسلامية» بتوجيه ضربته في الرمادي، أشار لي العديد من المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بأن معركة الموصل، التي سيكون فيها النصر ضرورياً لهزيمة «داعش» في العراق، تبتعد أكثر فأكثر مع المسافة. وأصبح تحريرها على ما يبدو، غير مرجح في عام 2015.

وهناك سبب وجيه لذلك. فمنذ سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على الموصل في العام الماضي، عزز «داعش» من قاعدته هناك. وساهمت سيطرته الفعالة في أواخر نيسان/إبريل على مصفاة بيجي وحقل حمرين، على مفترق الطريق المؤدية إلى الموصل، على خلق حصن ضد المزيد من تقدم الحكومة نحو الموصل.

ولكن هناك أسباب أخرى أكثر أهمية تقف وراء هذه الأحداث حول سبب تضاؤل حماس الحكومة العراقية تجاه معركة الموصل. وتعود هذه القضية إلى مطلع تولي العبادي رئاسة الوزراء. ففي البداية، قررت حكومته إعطاء الأولوية لتوجيه ضربة قاضية في الموصل مقابل القتال في حرب استنزاف في الأنبار. وقد عبّر عن قراره رمزياً من خلال اختياره من يشغل منصب وزير الدفاع في تشرين الأول/أكتوبر 2014: فعندما واجه الاختيار بين سني من الموصل (خالد العبيدي) وسني من الأنبار (جابر الجابري)، اختار العبادي الأول بكل وضوح.

وكانت القيادة العسكرية العراقية الجديدة التي تتزعمها شخصية من الموصل متحمسة جداً حول احتمال استعادة الموصل في وقت مبكر، لاسيما بعد إنقاذ القوات الاتحادية في مصفاة بيجي في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. ولكن، حتى مع تواجد القوات العراقية على بعد مائة ميل فقط جنوبي الموصل ومع تحقيقها بعض الانتصارات، شعرت واشنطن بضرورة التخفيف من الثقة العراقية المفرطة التي تعتقد بأن مجرد إحراز تقدم خفيف وسريع – يخترق الطريق السريع الذي يربط الموصل ببيجي – يمكن أن يفجر فقاعة سيطرة «داعش» على الموصل. وربما يكون من حسن الحظ أن فكرة “الفعل السريع” في الموصل قد تلاشت.

ولا يزال شعار الموصل أولاً يُسمع في الآونة الأخيرة، كما جاء في المقابلة التي أجراها العبادي مع “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي) في 16 شباط/ فبراير 2015. ففي تلك المقابلة، أشار العبادي إلى الأنبار كمحافظة “تم احتواؤها”، وكانت ردوده على الأسئلة حول شن هجوم على الموصل من خلال تحدثه عن مدة زمنية تمتد من تموز/يوليو حتى كانون الأول/ديسمبر 2015. وأعرب عن أمله بإمكانية استرجاع الموصل إلى سيطرة الحكومة قبل نهاية العام أو “قبل ذلك بقليل”. ورغم ذلك، فإن ما أصبح واضحاً بشكل متزايد خلال فصل الربيع، هو أن القوات المطلوبة لتحرير الموصل لا وجود لها اليوم بكل بساطة وربما لن تتواجد في عام 2015.

إن استعراض سريع للخيارات يوضح المشكلة المطروحة. أولاً، لا يبدو أن الفصائل السنية قادرة على تقديم قوة سنية كبيرة لتحرير الموصل. فخلافاً لما حدث في الأنبار، حيث تسهّل اتحادات عشائرية قوية التعبئة السريعة، فإن المشهد السياسي في الموصل مفتت.

ويُظهر سكان الموصل الحضر القليل من التماسك فيما بينهم. وكان أثيل النجيفي، محافظ الموصل من دون محافظة [تمت إقالته بعد الانتهاء من كتابة هذا المقال]، يقوم بتأسيس وحدات صغيرة من “قوة تحرير الموصل” في كردستان المجاورة. ولكن هذه ليست عوامل مغيّرة للوضع. فمئات الآلاف من الذكور في سن الخدمة العسكرية في الموصل هم إما غير قادرين على الإطاحة ببضعة آلاف من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين يسيطرون على مدينتهم عن طريق الإرهاب، أو غير راغبين في القيام بذلك.

وبالمثل، فإن القبائل الريفية السنية ليست من الأطراف العسكرية البارزة. فعندما حررت قوات “البيشمركة” الكردية الأراضي العشائرية السنية غرب الموصل في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لم يتمكن اتحاد قبيلة شمّر الكبير من حشد حتى بضع مئات من المقاتلين ليكون للسنّة تمثيل [في القوة التي ساهمت في] تقدم الأكراد.

ثانياً، إن أكراد العراق راضون بلعب دور مساند على أطراف معركة الموصل، لكنهم لن يلتزموا بقواتهم لعمليات تطهير في المناطق الحضرية أو لواجبات التحصين في مدينة الموصل العربية ذات الغالبية السنية.

ويترك ذلك “قوات الأمن العراقية” و«وحدات الحشد الشعبي» [لتشكل الحلول العسكرية المتبقية]. إلا أن القوتين مثقلتين بالأعباء. فوحدات بغداد تقاتل حالياً في بيجي وحمرين والرمادي، والعشرات من الأماكن الأخرى. وستكون مرتبطة بحماية بغداد وطرق الحج الشيعية خلال فترات خاصة بالشعائر الدينية، والتي تشمل شهر رمضان (بين 16 حزيران/يونيو و 16 تموز/يوليو تقريباً)، وعاشوراء (22 تشرين الأول/أكتوبر)، والأربعين (2 كانون الأول/ ديسمبر). أما “قوات الأمن العراقية” فتفتقر ببساطة إلى ما يكفي من الألوية المقاتلة العملياتية لإدارة هذا العدد الكبير من العمليات في آن واحد، خصوصاً أن تنظيم «الدولة الإسلامية» يفتح جبهات جديدة لاستنزاف القوات عمداً من التعزيزات، بينما يؤدي الانهاك إلى تخفيض عدد القوات العراقية حتى أكثر من ذلك.

وفي الوقت المناسب، قد يخسر «داعش» من زخمه بينما تكسب “قوات الأمن العراقية” قوة مع إضافة قوات جديدة من الجيش العراقي و«وحدات الحشد الشعبي» والمزيد من القوة الجوية الدولية. ولكن تغيير دفة الميزان سيستغرق وقتاً طويلاً. وفي الوقت الراهن، يبدو أن التدريب الذي قدمته الولايات المتحدة لـ 12 من الألوية العراقية – في نطاق “الاعتماد المالي لتدريب القوات العراقية وتمويلها” – صغير جداً لدرجة أنه لا يستطيع إحداث فرق كبير. وبالفعل، فإن الألوية الثلاثة الأولى من أصل تسعة ألوية تابعة للجيش العراقي التي دربتها الولايات المتحدة والمخصصة لمدينة الموصل أصبحت منهمكة في محافظة الأنبار، التي هي عبارة عن ثقب أسود فعلي نادراً ما تعود منه الوحدات. ومن غير المرجح أن يكون أي لواء من ألوية “البيشمركة” الكردية الثلاثة التي دربتها الولايات المتحدة متاحة للالتزام بالقتال في المناطق الحضرية في الموصل.

وقد تكون «وحدات الحشد الشعبي» الشيعية قادرة على زيادة وحدات “قوات الأمن العراقية” في مدينة الموصل، ولكنها قد تُنهك بشكل تدريجي من القتال في العديد من النقاط في وسط العراق وغربه. وبنفس القدر من الأهمية، قد تكون غير مرغوبة على وجه الخصوص في المناطق السنية في الموصل، وربما ليس خلال مرحلة التحرير ولكن بالتأكيد كقوة تحصين.

هل الموصل مهمة فعلاً؟

كل ما سبق ذكره لا يهدف إلى القول بأنه لا يمكن للعراق تحقيق المزيد من الانتصارات، عبر زيادة قوات جديدة من مناطق مستقرة، وحشد جيش [لتحرير] الموصل في عام 2016. لكن ذلك سيكون صعباً جداً، وسيزداد صعوبة لا سيما إذا تمكن تنظيم «الدولة الإسلامية» من الاستمرار في الاعتماد على التعزيزات من سوريا دون خوف كبير من أن يواجه ضغوط شديدة في سوريا نفسها.

ولكن حتى إذا تمكّنت بغداد من تجميع قوات لاستعادة السيطرة على الموصل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الحكومة تريد ذلك. فالعبادي قد يشكك في الضرورة الاستراتيجية لإطلاق عملية كبرى ومكلفة في الموصل – مدينة لا يبدو أن فيها أي حلفاء للحكومة الاتحادية. وقد يبدو الأمر وكأنه بدعة، ولكن كان ليكون من البدع في السابق الادعاء بأن بغداد قد تترك «داعش» يسيطر بشكل كامل على الفلوجة لمدة 16 شهراً، وهي مدينة يسكنها عادة 300 ألف شخص، وتبعد 25 ميلاً عن مطار بغداد الدولي. فكما كان عليه الحال في الفلوجة، يمكن للعراق أن يخسر الموصل ويستمر في كونه العراق.

لقد أُهملت الموصل من قبل الإدارات التي حكمت العراق بعد عام 2003. وعلى غرار الرمادي، فإن غالبيتها من السنّة؛ ولكن خلافاً للرمادي، فهي منفصلة إلى حد كبير عن مراكز السلطة الشيعية في بغداد وجنوب العراق. وحتى الأكراد العراقيين، وهم الكتلة الأكثر استفادة من استقرار الموصل، وضعوا قيوداً على ما يمكنهم القيام به من أجل السنّة في تلك المدينة الشمالية. ونظراً إلى الفترة الطويلة لخلو الإدارة، والتي يمكن أن تشهد الموصل تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» لأكثر من 18 شهراً، من السهل أن نتصور بغداد تتبنى وببرود وجهة نظر عقلانية تجاه الموصل كونها عبارة عن مشكلة يتعيّن على سكانها السنة المحليين بذل جهود كبيرة لحلها. وطالما أن الحكومة العراقية مستعدة لدعم المتطوعين السنّة، فمن المحتمل أن لا يكون هناك شئ خاطئ في هذا الرأي.

وهنا يجب الاستفادة من حملة الأنبار أولاً ومن نهج يحتاج إلى وقت لجني ثماره تجاه الموصل. إلا أن المزيد من الوقت يعني المزيد من التخطيط والأمل في أن يشكل ذلك فرصة لتعلّم دروس قيمة في التعاون بين السنة والحكومة من [الأحداث في] الأنبار. لكن هذه الدروس لن تطبّق جميعها مباشرة على وضع الموصل، إلا أن بإمكان الحكومة وضع بعض الأسس المفيدة من خلال زيادة «وحدات الحشد الشعبي» السنية، واختبار «وحدات الحشد الشعبي» الشيعية في المناطق السنية، وتحسين التنسيق بين عناصر «وحدات الحشد الشعبي» الشيعية والتحالف المدعوم من الولايات المتحدة.

وما هو أقل مللاً، أنه يمكن لطفرة من النجاح على مدى نصف عام في الأنبار أن تمهد الطريق لبذل جهد متعدد الطوائف وقوي لاستعادة الموصل. وعند أخذ جميع هذه الأمور في الحسبان، فإن هذه العمليات تؤمن أدلة موثوقة على أن العراقيين ليسوا على استعداد لقبول تفكك العراق منطقة تلو الأخرى، بحيث لا يهتم الشيعة سوى برعاية مصالحهم الأمنية المباشرة، والأمر سيّان بالنسبة إلى العرب السنة والأكراد.

وفي حال نجاحها، يمكن للحملات في الأنبار والموصل أن توفر لمحة عن صمود الشعب العراقي كدولة ديمقراطية اتحادية متنوعة تضم مختلف الفئات الاجتماعية التي هي على استعداد للقتال والموت من أجل تحقيق مصلحة الجميع. أما البديل فسيكون شكل من أشكال التفكك الوطني الذي كان عدد قليل من المحللين قد اعتبر بشكل ملائم أن في سياقه: يمكن لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» أن يُترك ببساطة وتحت سيطرته مساحات كبيرة من المناطق السنية في العراق التي لا يهتم أحد بما يكفي للعمل على تحريرها.

مايكل نايتس

معهد واشنطن