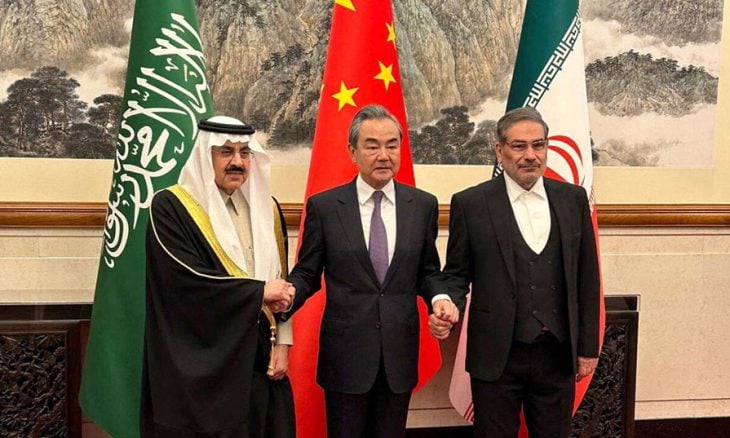

فوجئ العالم بالإعلان السعودي الإيراني عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بوساطة ورعاية صينية. وجاء الإعلان بعد سلسلة من اللقاءات السرية بينهما في بكين، ويشمل الاتفاق فتح السفارات في الرياض وطهران خلال شهرين وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات. وأثار الاتفاق خيبة أمل كبيرة في إسرائيل بسبب المصالحة مع إيران، وأثار بموازاة ذلك خيبة أمل أمريكية جرّاء الوساطة الصينية. وإذا جرى فعلا الالتزام بالاتفاق، والانطلاق منه نحو تفاهمات حول أزمات اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وباتجاه تهدئة التوتّر الأمني في الخليج، فهو سيشكّل نقطة تحوّل في التوازنات الإقليمية والاصطفاف السياسي، في ظل تقدّم صيني وتراجع أمريكي. وبعد أن كانت الولايات المتحدة هي القوّة واللاعب الدولي الوحيد في الشرق الأوسط، في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، فإن دخول روسيا في معمعان الحرب الأهلية في سوريا، جعلها اللاعب الثاني، ويأتي «إعلان بكين» ليجعل الصين رسميا لاعبا ثالثا مؤثّرا في المنطقة.

السعودية

انطلقت السعودية في مسعاها للتوصل إلى اتفاق مع إيران بوساطة صينية، من مبدأ السياسة المتوازنة، والمتوازنة عبر الفصل بين الملفات وتحسين علاقاتها بالتوازي مع دول معينة، من دون المس بعلاقاتها مع دول منافسة أخرى. وعليه هي تعمل على تطوير علاقاتها بالصين، من دون التنازل عن علاقاتها الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية بالولايات المتحدة. والجديد في السياسة السعودية هو التوجه نحو استقلالية نسبية متزايدة عن الولايات المتحدة، وعن السياسات الأمريكية، والانفتاح أكثر على علاقات متميّزة مع الصين وروسيا والهند. وتهدف السعودية من وراء تحسين علاقاتها بإيران إلى تخفيف التوتّر الأمني، وإلى إخراج نفسها من دائرة الاستهداف الإيراني، وإلى تأمين انسحاب آمن من اليمن، بالتفاهم مع طهران عبر التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار. لقد كلف التدخل في اليمن السعودية مليارات الدولارات وعرّضها لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، ولطّخ سمعتها الدولية وأبعد عنها المستثمرين وذوي الكفاءات والسياح، الذين تسعى لجذبهم، في إطار خطط تطوير الاقتصاد والبنى التحتية وتشييد المرافق العلمية والثقافية.

لم تقف السعودية أمام اختيار الولايات المتحدة، أم الصين للوساطة مع إيران، فالولايات المتحدة لا تستطيع أن تتدخل، وهي أيضا لم تبد استعدادا لحماية أمن السعودية، التي اكتوت بنار السكوت الأمريكي على قصف مرافق أرامكو بقرار وبتوجيه من إيران. وما نشهده في السنوات الأخيرة هو ميل السعودية نحو بناء نفسها كقوّة إقليمية، تعتمد على نفسها وتبني علاقاتها الدولية بشكل مستقل وليس كـ»دولة تابعة» للولايات المتحدة، وقد تجلّى ذلك مثلا في التنسيق مع روسيا، للمحافظة على أسعار نفط عالية ورفض طلب الرئيس بايدن زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

إيران

بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق في بكّين، أعرب مسؤولون إيرانيون عن رضاهم عن الاتفاق، وقال مستشار الأمن القومي الإيراني، على شمخاني، إن الاتفاق سيكون «عقبة كبيرة أمام الصهاينة، وأمام تدخلاتهم ومشاركاتهم في شؤون المنطقة». بالنسبة لطهران، يشكّل الاتفاق ضربة قويّة لمساعي تشكيل معسكر مناهض لإيران في المنطقة، ولما تقوم به إسرائيل من محاولات التموضع في الخليج. لقد سبق أن أعادت دولتا الإمارات والكويت سفيريهما إلى طهران، لكن للسعودية وزن أثقل ودور أكبر ومكانة أهم، وترى إيران أن الاتفاق معها يساهم في تقليص التأثير الأمريكي في المنطقة، ويزيد من إمكانيات كسر الحصار الدولي المفروض على إيران. لقد أجرت إيران مفاوضات مكثفة مع السعودية في العراق وعمان، ولكنّها اختارت رعاية الصين، بسبب علاقاتها المتميّزة معها، ولأنّها تخشى تشديد العقوبات عليها في أعقاب النشر عن زيادة تخصيب الأورانيوم، واقترابها من الوصول إلى قدرة نووية، وحتى إلى تصنيع أسلحة نووية، وهي تريد تقوية السند الصيني من جهة، وتحييد السعودية في حال حصول مواجهة عسكرية مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة.

الصين

ما من شك في أن نجاح الصين في جسر الهوّة بين طهران والرياض، ورعاية الاتفاق بين الطرفين على استئناف العلاقات الدبلوماسية، هو نصر كبير للدبلوماسية الصينية، التي حققت لأول مرّة إنجازا في هذا المستوى. وينسجم الاتفاق مع سياسة «الكل يربح» الصينية، التي تستند إلى قاعدة المصالح المشتركة للدول، وليس إلى خطاب المواعظ والتهديدات والضغوط. ولعل من أكثر ما يسهّل مهام الصين الدبلوماسية، أنّها لا تتدخل في الشؤون الداخلية والدول ولا تضع شروطا في هذا المجال. والصين تستفيد من الاستقرار وتسهيل التجارة الخارجية، التي هي العمود الفقري لاقتصادها. لا تسعى الصين، حاليا على الأقل، إلى المس بالدور الأمني الأمريكي في الشرق الأوسط، لكن لها مصلحة مباشرة في تأمين تدفّق النفط من طرفي الخليج، وبزيادة صادراتها إلى دول المنطقة. فقد وصل إجمالي التبادل التجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط عام 2022 إلى 507 مليارات دولار، منها 278 مليارا صادرات صينية وحوالي 229 مليارا من الواردات، وارتفع هذا التبادل بمعدل 15% سنويا، وتعتقد الصين أنه مرشح للزيادة أكثر إذا توفّرت في المنطقة ظروف مواتية للتنمية والاستقرار. ويشرح الصينيون موقفهم بشأن العلاقة بين التنمية والسلام في الشرق الأوسط بالقول «أشجار السلام لا تنمو في الأراضي القاحلة».

ليس للصين سياسة «خاصة» في الشرق الأوسط، بل هي تندرج ضمن إطار سياسة صينية عالمية عامة، جرت صياغتها في الوثيقة المفاهيمية الصينية المسماة «مبادرة الأمن العالمي»، التي نشرت الشهر الماضي، والتي تنطلق من «التمسكات الستة»: التمسك بالأمن المشترك والتعاوني والمستدام، والتمسّك باحترام سيادة الدول، والتمسّك بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بمراعاة الهموم الأمنية المعقولة للدول، والتمسّك بحل النزاعات بطريقة سلمية وعبر الحوار والتفاوض، والتمسّك بصيانة الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية. ومن المهم الإشارة إلى أن الصين عبّرت عن التزامها بتطبيق مبادئ «مبادرة الأمن العالمي» في الشرق الأوسط أيضا.

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة راضية عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، لكنّها قلقة وقلقة جدّا من الدور الصيني ومن تنامي هذا الدور. وقد سارع مسؤولون أمريكيون إلى الإعلان عن دعم الاتفاق علنا، مع التشكيك سرّا بإمكانية الالتزام به لاحقا. وللتأكيد على أن العلاقة مع الرياض «على ما يرام» أكد المتحدثون الأمريكيون على أن الولايات المتحدة كانت على اطلاع على سير المفاوضات وأن السعودية قامت بإبلاغها بتفاصيل المباحثات في بكين. كما بارك هؤلاء المتحدثون شركة بوينغ الأمريكية على عقد صفقة مع السعودية لبيعها 121 طائرة بتكلفة 37 مليار دولار، وحاولوا التشديد على عمق ومتانة الارتباط السعودي بالولايات المتحدة. لقد كان من أهم أسباب الانسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط هو التفرّغ لمقارعة التنين الصيني، لكن هذا الانسحاب ترك فراغا دخلت الصين منه، فعادت الولايات المتحدة مرة أخرى للتصدي للتغلغل الصيني، لكن المنطقة تغيّرت ولم تعد واشنطن هي الآمر الناهي في المنطقة. وقد تلقت إدارة بايدين صفعتين متتاليتين من السعودية، كانت الأولى عندما زارها بايدن وفشل في إقناعها بزيادة إنتاج النفط، والثانية الأسبوع الماضي حين دخلت على الخط، وطفت على السطح وساطة صينية، همّشت الدور الأمريكي ولو إلى حين. من جهة أخرى تأمل الإدارة الأمريكية أن يؤدّي الاتفاق على هدنة طويلة الأمد في اليمن، وإلى الحد من الكارثة الإنسانية ونزيف الدم. وهناك من يعتقد أيضا أن الولايات المتحدة شجّعت السعودية على التوصل إلى الاتفاق لردع إسرائيل عن القيام بهجوم على إيران، حيث يسود اعتقاد بأنّها لن تقدم على مثل هذا الهجوم من دون مشاركة عربية أو أمريكية.

إسرائيل

من الممكن أن تكون إسرائيل هي الخاسر الأكبر من الاتفاق، خاصة إذا أغلق باب التطبيع مع السعودية تماما، ولم يبق مواربا كما هو الآن، فقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرّات عديدة بعد عودته إلى الحكم بأن هدفه المركزي هو التوصّل إلى اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية، وكان ردّه الفوري في إيجاز صحافي غير علني بأن قلّل من تأثير الاتفاق على التطبيع مع السعودية وسارع، كعادته إلى اتهام الحكومة السابقة بالمسؤولية عن «الفشل» لأنها كانت «ضعيفة»، وقال بشكل غير علني للصحافيين بأن الاتفاق يعكس ضعف إدارة بايدن وعدم وقوفها بحزم ضد إيران. أثار الاتفاق السعودي الإيراني مخاوف إسرائيلية كثيرة منها سد الطريق على التطبيع مع السعودية، وتبريد العلاقات مع دول الخليج، وفشل مشروع التحالف الإقليمي ضد إيران. وقد بدأت إسرائيل تعيد حساباتها من جديد، وكتب رئيس الموساد السابق إفرايم هليفي مقالا جاء فيه أن «الدنيا تغيّرت» وأن على إسرائيل فتح قناة اتصال وتفاوض مع إيران.

الاتفاق السعودي الإيراني هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنّها غير كافية ويجب أن تتبعها خطوات لحوار وتفاهم بين العالم العربي وإيران وتركيا. هذا المحور الثلاثي قادر على حل مشاكل المنطقة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وعلى بناء ثقل استراتيجي للجم العربدة الإسرائيلية ونصرة الشعب الفلسطيني.

القدس العربي