على الرغم من أن أي انخفاض في التوترات أمر مرحب به، إلا أنه ينبغي على واشنطن أن تشعر بالقلق من أن التقارب في المنطقة مدفوع بتراجع الثقة في الولايات المتحدة.

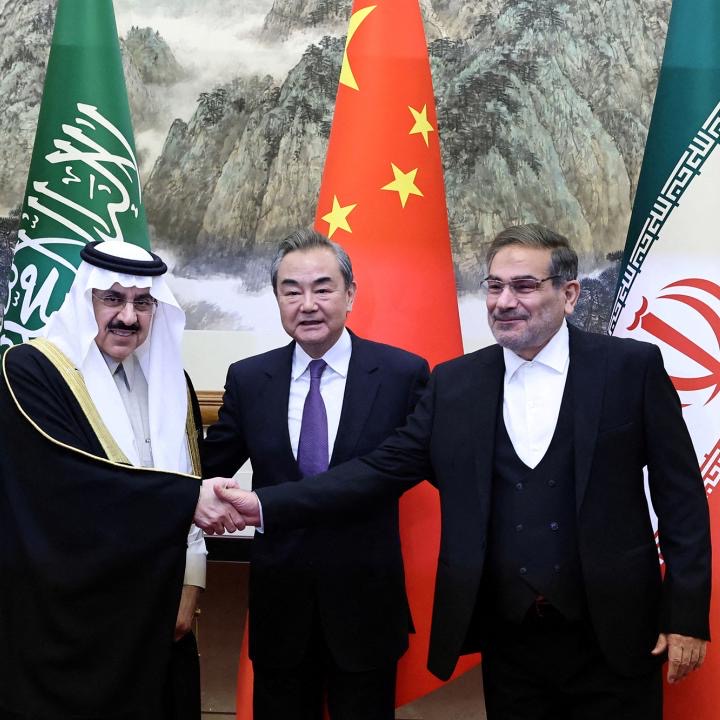

بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين السعودية وإيران، شكّل التقارب الدبلوماسي بين البلدين والذي توسطت فيه الصين في نيسان/إبريل 2023 صدمة لواشنطن، حتى أنه فاجأ وكالات الاستخبارات الأمريكية. وفي الواقع، قال مدير “وكالة المخابرات المركزية” بيل بيرنز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة “صُدمت” منالاتفاق. ووصف “مستشار الأمن القومي” الأمريكي جيك سوليفان التفاهم، على الرغم من مفاجأته عند علمه به، بأنه “لا يتعارض بشكل أساسي مع المصالح الأمريكية”، والتي تشمل دعم “خفض التصعيد” في الخليج.

وكانت تهدئة التوترات مع إيران أولوية سياسية لإدارة بايدن منذ اليوم الأول لإدارته. فقد كان حفل التنصيب بمثابة إشارة إلى نهاية “حملة الضغط الأقصى” ضد إيران التي طبعت عهد ترامب. وفي البداية، ركزت جهود الإدارة الأمريكية الجديدة على الدبلوماسية المكثفة لإقناع طهران المعاندة بالعودة إلى الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” لعام 2015 الذي أنهاه ترامب. وفي الآونة الأخيرة، خفضت واشنطن سقف أهدافها، حيث عرضت الإفراج عن المليارات من الأصول الإيرانية المجمدة مقابل وقف إيران تقدمها في مجال التخصيب – وهي خطوة حاسمة نحو بناء سلاح نووي – وتعهدها بعدم قتل مواطنين أمريكيين.

وعلى الرغم من الامتيازات التي يقدمها عرض إدارة بايدن، لم تبدِ طهران اهتماماً كبيراً بتخفيف التوتر مع واشنطن. ومع ذلك، عقدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العزم على نحو متزايد على السعي إلى التخفيف من حدة التوتر مع إيران والخصوم الآخرين، لتهدئة التوترات الإقليمية. وكانت عدة أسباب وراء هذا التحول من المواجهة وإلى “حسن الجوار” الطموح (على حد تعبير المسؤولين السعوديين والإماراتيين) مع إيران والأعداء الآخرين في المنطقة.

أولاً، لم تكن المواجهة ناجحة. فجهود الرياض الرامية إلى إنهاء حربها المكلفة في اليمن ضد ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران لم تتوقف فحسب، بل كانت الميليشيات تستهدف دولة الإمارات. وفي الوقت نفسه، استمرت إيران باحتجاز السفن في الخليج العربي، وهددت بأن تهاجم بنفسها الإمارات عسكرياً. وفي الوقت نفسه، فإن النهج الأكثر تصالحية الذي اتبعته إدارة بايدن تجاه إيران – والذي تضمن شطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، والموقف المتساهل تجاه إنفاذ العقوبات، والحماس الجامح للمفاوضات – لم يعزز أو يدعم سياسات الرياض وأبوظبي المعادية تجاه إيران.

ثانياً، كانت التوترات مع إيران، خصوصاً بالنسبة للسعودية، تصرف الانتباه عن الأولويات المحلية. فأولوية الرياض هي تنفيذ “رؤية 2030″، وهي خطة تنموية طموحة للغاية تركز على تنويع الاقتصاد وإصلاح البيئة الاجتماعية. وتسعى الخطة، من بين أمور أخرى، إلى بناء قطاع سياحي يتجاوز موسم الحج وتشجيع نقل المقرات الإقليمية للشركات المتعددة الجنسيات إلى المملكة. وأدّت الحرب الباردة المستمرة مع إيران والحرب الساخنة في اليمن إلى تعقيد تنفيذ “الرؤية”.

وأخيراً، وربما الأكثر أهمية، سعت السعودية والإمارات إلى التقارب مع إيران لأنهما فقدتا الثقة في الالتزام العسكري للولايات المتحدة تجاه شركائها الإقليميين. وعلى وجه التحديد، مع مرور الوقت، أدت سلسلة من الحوادث والتطورات إلى تشكيك الشركاء الخليجيين في مصداقية الضمانات الأمنية الضمنية التي تقدمها واشنطن. فالتوقيع على “خطة العمل الشاملة المشتركة” – التي رسّخت تخصيب اليورانيوم الإيراني – وتصريح الرئيس أوباما اللاحق لمجلة “ذي أتلانتيك” بأن السعوديين بحاجة إلى “تشارك الجوار” مع إيران، كانا مثيرين للقلق. وتزايدت الشكوك مع التخفيض اللاحق للقوات الأمريكية وإعادة نشر المعدات من شبه الجزيرة العربية، وعدم قيام ترامب برد حركي على الهجمات البارزة في عام 2019 على منشأة بقيق التابعة لشركة “أرامكو” وإسقاط طائرة بدون طيار من طراز “آر كيو-4أ غلوبل هوك” فوق الخليج. ومؤخراً، في كانون الثاني/يناير 2022، انزعجت الإمارات مما اعتبرته رد فعل باهت من إدارة بايدن على الهجوم الذي شنه الحوثيون بالصواريخ والطائرات بدون طيار على العاصمة أبوظبي، في وابل اعتبره الإماراتيون النسخة الخاصة بهم من “11 أيلول/سبتمبر”.

وأعاد القتل المستهدف الذي قامت به إدارة ترامب عام 2020 لقائد “الحرس الثوري الإيراني” قاسم سليماني مؤقتاً ثقة الخليج في استعداد واشنطن لاستخدام القوة ضد إيران، لكن هذا النهج، سواء للأفضل أو للأسوأ، لم يستمر. وكما هو الحال مع تعزيز الرياض وأبوظبي لتواصلهما مع بكين، كان التحرك نحو التقارب مع إيران مؤشراً على استراتيجية التحوط.

لكن التقارب والجهود المبذولة لخفض التصعيد الإقليمي لم تقتصر على إيران فحسب. فبالتوازي مع هذا التواصل مع إيران، عملت السعودية والإمارات على تخفيف التوترات الأخرى في المنطقة. ويُعنى أحد الجهود المنفصلة ولكن ذات الصلة على هذه الجبهة بإعادة سوريا إلى الحضن العربي. فخلال العام الماضي، قادت الرياض وأبوظبي مبادرة لإعادة دمج وتأهيل نظام بشار الأسد سياسياً، حيث تم التعامل معه إلى حد كبير إقليمياً ودولياً كمنبوذ منذ عام 2011 بسبب قمعه الوحشي للانتفاضة الشعبية.

وربما كان قرار إعادة تفعيل مشاركة دمشق المعلقة في جامعة الدول العربية يتطلب في مرحلة معينة تصويتاً بالإجماع بين الدول الأعضاء الاثنتي وعشرين. لكن في أيار/مايو 2023، لم يحضر سوى ممثلي 13 دولة إلى القاهرة للتصويت لصالح عودة سوريا.

وبينما بادرت الإمارات في السنوات الأخيرة إلى إجراء بعض الاتصالات المتواضعة مع دمشق، إلا أن الرياض بدت حتى وقت قريب معارِضة لإنهاء عزلة سوريا. فما الذي تغير؟ أولاً، توقفت واشنطن عن ثني شركائها عن التعامل والانخراط مع دمشق وقبلت بإنهاء عزلة سوريا كأمر واقع. كما أدركت السعودية على الأرجح أن طهران ستعتبر إعادة احتضان الأسد بمثابة بادرة حسن نية، علماً أن إيران حافظت على شراكة استراتيجية مع سوريا على مدى أربعة عقود تقريباً. وبطبيعة الحال، كانت الرياض وأبو ظبي تأملان أيضاً، على نحو غير واقعي، في أن تؤدي إعادة دمج سوريا إلى تشجيع النظام على إنهاء صادراته الغزيرة من الكبتاغون، وهو الأمفيتامين المفضل في المنطقة.

وبعيداً عن سوريا، سعت هذه الدول إلى دفن أحقادها مع تركيا، وهي منافس آخر لها منذ فترة طويلة. فعلاقات هذه الدول مع أنقرة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ ما يقرب من 20 عاماً، كانت صعبة لبعض الوقت، لكنها وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الخلاف الخليجي في الفترة 2017-2021، عندما سعت دول الخليج، بقيادة السعودية والإمارات، إلى مقاطعة قطر على خلفية دعمها لجماعة “الإخوان المسلمين”، من بين أمور أخرى. وخلال فترة الخلاف، كانت تركيا في عهد أردوغان – وهي داعم آخر لجماعة “الإخوان المسلمين” – حليفاً رئيسياً لقطر، مما مكن شبه الجزيرة الصغيرة من مقاومة الضغوط الشديدة. كما دعمت تركيا طرفاً آخراً غير الإمارات في الحرب الأهلية الليبية، وكانت على خلاف مع مصر، الشريك الوثيق السعودية وأحد زبائنها.

وفي العام الماضي، بدأت الرياض وأبوظبي بوضع عدائهما تجاه أنقرة جانباً واحتضنتا أردوغان. وفي الأشهر الأخيرة، قدمت هذه الدول مساعدات بالمليارات ووقعت صفقات تجارية واتفاقيات مشتريات دفاعية ضخمة لمساندة الاقتصاد التركي الهش ودعم الحملة الانتخابية للرئيس التركي.

ويقيناً أن أنقرة قد استفادت أساساً بشكل كبير من مصالحتها مع الرياض وأبوظبي. لكن من غير الواضح ما ستؤول إليه التفاهمات مع طهران ودمشق. فنظام الأسد لا يزال غير مستعد للتعاون، ومن غير المرجح أن يذعن على الإطلاق لمبادئ “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، الذي ينص على الانتقال السياسي. ومن غير المحتمل أيضاً أن يتخلى النظام السوري عن وضعه كدولة مخدرات ويحد من توزيع الكبتاغون في جميع أنحاء المنطقة. ويبقى أن نرى أيضاً كيف سيؤثر التقارب الدبلوماسي مع طهران على سلوك الحكومة الدينية – وسلوك وكلائها.

وحتى قبل التوصل إلى الاتفاق الرسمي في نيسان/إبريل، تم الاتفاق على هدنة هشة في اليمن. ومن الممكن أن يعزز التقارب مع إيران فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، بل وربما التوصل إلى اتفاق سلام رسمي بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية. ولكن حتى الآن، لم تنجح العلاقات الدبلوماسية المتجددة بين إيران من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى في تهدئة التوترات في مياه الخليج العربي. ومؤخراً، تصاعدت التوترات في الواقع مع تكثيف طهران جهودها للاستيلاء على ناقلات النفط. وفي الوقت نفسه، في العراق، تكتسب الميليشيات المدعومة من إيران والمعروفة باسم “وحدات الحشد الشعبي” أو “الحشد الشعبي” – والتي شنت هجمات بطائرات مسيّرة على السعودية في عامي 2019 و2021 – المزيد من القوة والنفوذ.

وعلى المدى القصير، في حين أن تجدد العلاقات الدبلوماسية قد يقي السعودية والإمارات من الهجوم المباشر من قبل إيران و/أو وكلائها، إلا أنه لن يمنع طهران من اتباع سياسات إشكالية أخرى تتحدى الأسهم الإقليمية لهذه الدول. ومع ذلك، ونظراً للتوقعات المنخفضة، قد تعتبر الرياض وأبوظبي هذه التهدئة الصورية تجربة ناجحة. وبالنسبة لإدارة بايدن، يُعد هذا التراجع الطفيف في التوترات بين الطرفين تطوراً مرحباً به، على الرغم من تزامنه بشكل متناقض مع زيادة انتشار القوات الأمريكية والمعدات العسكرية الأمريكية في الخليج. أما ما يدعو للقلق فهو حدوث التقارب إلى حد كبير بسبب التراجع في الثقة بواشنطن.

ديفيد شينكر