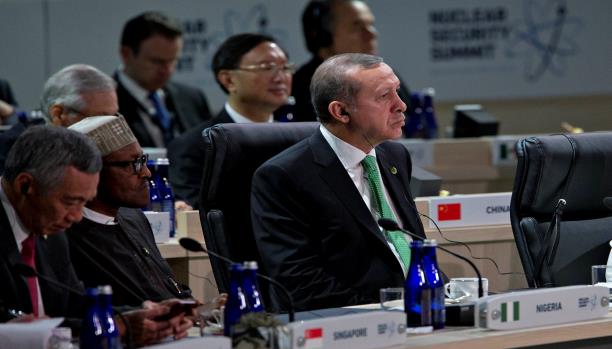

لم تمرَّ مشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، في قمة الأمن النووي في واشنطن، مرور الكرام، إذ سبقت وصوله إلى العاصمة الأميركية حملة إعلامية شرسة، شنت عليه، تواصلت خلال الأيام الخمسة التي قضاها هناك. تركّز محور هذه الحملة التي استهدفت الرجل على اتهامه بالتعدّي على مساحة الديمقراطية والحرية في بلاده وتقليصهما، ومحاكمة صحافيين واعتقالهم، ولم تبخل أطراف تلك الحملة، ليبرالية كانت أم محافظة، في وصفه بـ”المستبد” و”السلطان” والطامح إلى إعادة أمجاد “الخلافة الإسلامية”. بل ووصل الأمر إلى حدِّ أن يحرّض بعضهم الجيش التركي على القيام بانقلابٍ عسكريٍّ على حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك كما فعل المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية، مايكل روبين، في مقال نشره في مجلة نيوزويك الإلكترونية في الرابع والعشرين من مارس/آذار الماضي، وزعم فيه أنه إن وقع مثل ذلك الانقلاب فإن أحداً في واشنطن، أو العواصم الغربية الأخرى، لن يذرف الدمع على أردوغان.

ترافقت تلك الحملة الإعلامية مع تصعيد سياسي مبطن من الإدارة الأميركية، حيث أعلن البيت الأبيض، قبل وصول أردوغان إلى واشنطن، أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيجتمع معه في لقاء رسمي، في حين سيقتصر لقاؤه مع الرئيس باراك أوباما على اجتماع غير رسمي، الأمر الذي عده مراقبون في الولايات المتحدة نوعا من “الازدراء” له، بهدف إيصال رسالة استياء أميركية من سياسات تركيا الإقليمية تحت قيادته.

على أي حال، التقى أردوغان، في زيارته، كلا من وزير الخارجية، جون كيري، وبايدن، واجتمع بأوباما، لكن ذلك لم ينه حالة التوتر المكتوم بين الدولتين اللتين يفترض فيهما أنهما حليفتان عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك على الرغم من كل التصريحات الإيجابية التي رافقت تلك اللقاءات عن التزام الولايات المتحدة بأمن تركيا، وحرصها على العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما.

في أسباب التوتر المكتوم بين الطرفين، يتصدر الشأن السوري قائمة الخلافات الأميركية- التركية، فالولايات المتحدة ترى أن الأولوية هناك محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتريد من تركيا دوراً أكبر في محاربته، وضبطاً أقوى لحدودها الجنوبية مع سورية، لوقف تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود، كما تقول واشنطن. في المقابل، ترى تركيا أن الأولوية هي في إحداث تغيير سياسي في سورية، ينهي حكم الرئيس بشار الأسد، على أساس أنه أصل المشكلة، وبالتالي، تصبح “داعش” والتنظيمات المتطرفة الأخرى عارضاً للمشكلة، حسب المقاربة التركية. وفي السياق نفسه، فإنه في الوقت الذي تخوض فيه تركيا حرباً مع حزب العمال الكردستاني، بعد انهيار اتفاق السلام بينهما، منتصف العام الماضي، لا تخفي واشنطن استياءها من تركيز تركيا على استهداف حزب العمال، وليس على “داعش”، على الرغم من أن الحزب مصنفٌ على قوائم الإرهاب الأميركية والأوروبية، كما التركية. أيضاً، واضح أن أنقرة فقدت الثقة في إدارة أوباما، خصوصاً أنها طالبت لسنوات بضرورة إقامة منطقة آمنة شمال سورية، بحيث لا يسمح لطيران النظام السوري بالتحليق فوقها، وبالتالي، توطين النازحين السوريين فيها، غير أن إدارة أوباما بقيت تصر على رفض ذلك المقترح، ما أدى إلى لجوء أكثر من مليوني سوري إلى تركيا.

تمثلت ثالثة الأثافي بالنسبة لتركيا في دعم الولايات المتحدة “وحدات حماية الشعب” الكردية

السورية، وذراعها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، والذي تعتبره أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، في حين ترى فيهم واشنطن حلفاء في الحرب على “داعش”. وبلغ القلق التركي مبلغه، حين أعلن أكراد سورية، منتصف الشهر الماضي، نظاماً فيدرالياً في مناطقهم شمال سورية على الحدود مع تركيا، وهو أمرٌ ترى فيه تركيا تهديداً حقيقياً لوحدتها الجغرافية، ذلك أنه إنْ تمكن أكراد سورية من تحقيق نوع من الاستقلال الذاتي، فإن ذلك سيعزّز النزعات الانفصالية لدى الأكراد الأتراك، خصوصاً أن لدى الأكراد في شمال العراق شبه دولة قائمة هي كردستان.

وتضاعفت الشكوك التركية بموثوقية “الحليف” الأميركي، مع إسقاطها طائرة عسكرية روسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت أنقرة إنها اخترقت أجواءها السيادية، إذ إن الرسالة التي وصلت تركيا من واشنطن وحلف الناتو هي مطالبتها بالتهدئة مع الروس، وعدم إرسال طائراتها إلى الأجواء السورية، مخافة إسقاط واحدة منها، وبالتالي المغامرة بتصعيد عسكري محتمل بين الناتو وروسيا. وقد أدى تحييد القوة الجوية التركية في سورية إلى لجم التأثير التركي هناك إلى حد كبير، ومما زاد في الحنق التركي أن روسيا والولايات المتحدة يجتمعان اليوم في دعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما أنهما احتكرا، عمليا، إدارة ملف الصراع في سورية، بعيداً عن الدول الإقليمية المؤثرة هناك، وتحديداً السعودية وإيران وتركيا.

في المحصلة، ليست مشكلة الأميركيين مع تركيا، بقيادة حزب العدالة والتنمية وأردوغان، مرتبطة بحرية صحافة، ولا بتضييق مزعوم لمساحة الديمقراطية فيها، بقدر ما أنها مرتبطة بسعي تركيا إلى الانفكاك من أعباء تحالفها غير المتوازن وغير الموثوق مع الولايات المتحدة. أحدثت سياسات أوباما الغامضة في المنطقة فراغاً كبيراً وفوضى عارمة، نجحت روسيا وإيران في ملء حيّزٍ لا بأس فيه منهما، وهو ما أثر على استقرار تركيا وأمنها القومي. ولا يخفي الأميركيون عدم ارتياحهم نحو نزعة الاستقلالية التي تبديها قيادة أردوغان في المنطقة، ومن ذلك تصعيده في نبرة بلاده نحو إسرائيل، خصوصاً بعد حادثة الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية البحري الذي كان متوجهاً إلى قطاع غزة المحاصر عام 2010، وقتل مواطنين أتراك، دع عنك اختلاف مقارباتهما نحو الثورات العربية، خصوصا نحو الانقلاب في مصر عام 2013. ويبدو أن أوباما يبحث عن مشجبٍ يعلق عليه فشله في سورية، ووجد ضالته في أردوغان، حيث إنه وصفه في تقرير “مجلة ذا أتلانتيك” الأميركية الشهر الماضي بـ”الفاشل والسلطوي الذي يرفض أن يستخدم جيشه الهائل لتحقيق الاستقرار في سورية”.

أسامة أبو إرشيد

صحيفة العربي الجديد