واشنطن – لم تتجاوز العلاقات الصينية العربية على مدى سنوات طويلة بعدها الاقتصادي، إذ كان هاجس بكين الوحيد هو تحقيق طموحها التجاري، لذلك لم تكن الأولوية بالنسبة لها فض نزاعات المنطقة وأزماتها السياسية بالقدر الذي كانت تطمح فيه لأن تتوسع اقتصاديا، وأن تستفيد من تورّط دول إقليمية كبرى كالولايات المتحدة في مستنقع الشرق الأوسط وأن تجني ثمار أخطاء الإدارات الأميركية المتعاقبة.

وبالنظر إلى الوراء، فان استثمار بكين طويل المدى في بناء دور إقليمي في المنطقة كان عبر اللغة العربية، حيث كان قادة البلاد آنذاك يدركون أنه عند نقطة ما، سيرغبون في أن يكون لهم صوت أقوى في المنطقة، وهذا الصوت يحتاج تواصلا ثقافيا أساسه اللغة.

في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تفقد تأثيرها على الأحداث العالمية وفق وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحيفة ذا أتلانتيك الأميركية، تحاول الصين استثمار التراجع الأميركي الناجم عن سياسات دونالد ترامب الانعزالية، خاصة في المنطقة العربية بفتح باب تعاون اقتصادي مربح للطرفين، بعد أن جعلت تغريدات ترامب المتناقضة واشنطن شريكا غير موثوق فيه، ومع ذلك يقول متابعون إن الدور صيني سيظل محدودا ومنحصرا في بعده الاقتصادي، إذ تتحرك بكين وفق براغماتية لا تركز فيها إلا على الربح التجاري في حين أنها لم تقدم بعد حلا ملموسا لأزمات الشرق الأوسط.

وبالعودة إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي، فإن الفكرة كانت مقبولة لكن تنفيذها سيكون في المستقبل. وعندما أصبحت الصين محورا للمحادثات الدولية التي تعنى بأزمات العالم التجارية والسياسية، غالبا ما أعلن المسؤولون المصريون أن “الصين ليست بديلا للولايات المتحدة”. ثم كانوا ينتظرون طويلا قبل إضافة كلمة “بعد”.

لكن هل أن المستجدات والتغييرات التي يشهدها النظام العالمي تشير إلى أن العالم العربي وصل الآن إلى هذه اللحظة؟

مصالح اقتصادية

سلّط تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية الضوء على حدود الدور الصيني بالعالم العربي، واستنادا إلى قراءة اقتصادية توصّل التقرير إلى أن بكين لا تبحث إلا على الربح الاقتصادي وتتغافل عن فض نزاعات المنطقة، الأمر الذي يشكّك في أنها القوة العظمى البديلة.

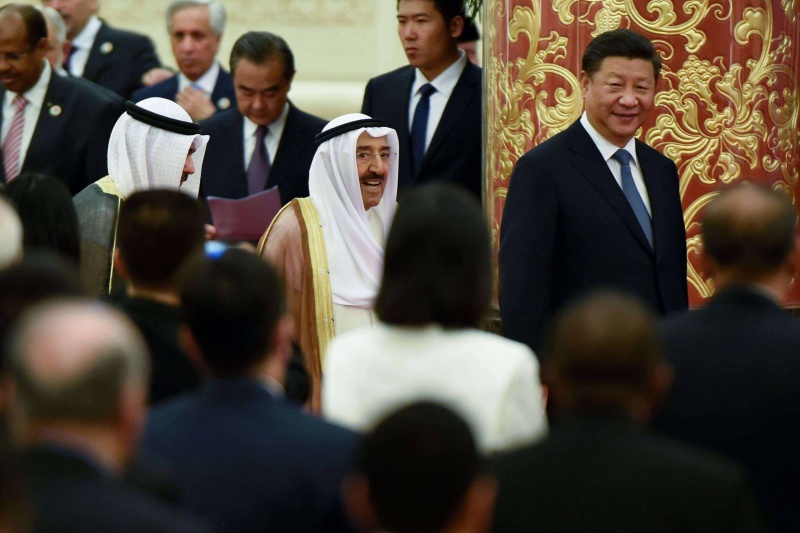

وكان الرئيس الصيني شي جينغ بينغ افتتح في العاشر من شهر يوليو الماضي، الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي بكلمة طويلة ومثيرة عن التضافر، والتعاون، والحلول “المربحة للطرفين” بالنسبة لكلّ من بكين والعالم العربي. وبعد أسابيع قليلة، توجّه الرئيس الصيني إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام.

كانت هذه الزيارة هي الأولى تقريبا التي يقوم بها أحد الزعماء الصينيين على مدى قرابة ثلاثة عقود من الزمن. ووقّع الرئيس الصيني خلال الزيارة مجموعة كبيرة من الاتفاقيات كانت معظمها اقتصادية. وجاء المؤتمر وزيارة شي خلال فترة اهتمام كبير في الشرق الأوسط بمبادرة الحزام والطريق للرئيس شي، وهي خطة لم تتبلور بعد وتهدف إلى وضع الصين في مركز الحوكمة العالمية وفي عملية تغيير مسار تدفق البضائع، والخدمات، كما تستفيد من الأفكار التي أدّت إلى تفوّق الغرب خلال القرون القليلة الماضية.

يبدو أن رهان بكين على الاقتصاد لتوسيع نفوذها قد سمح لها بالفعل أن تصبح لاعبا في الشرق الأوسط. لكن بالتمعّن أكثر عبر القراءة والتحليل للخطط الصينية الكبرى لرسم هذا الدور، نستنتج أنه لم يتجاوز بعدُ مرحلته الأولى أي مرحلة التعرف على اللغة العربية الجميلة.

لا شك في أن المهارة الاقتصادية للصين حقيقة جلية وقد تستطيع دول المنطقة الاستفادة منها. وقد تعهّد الرئيس شي في يوليو الماضي أمام 300 شخص من الحضور –كان من بينهم رئيس دولة عربية واحدة على الأقل ومجموعة من وزراء خارجية دول الشرق الأوسط– في بكين، بقروض بقيمة عشرين مليار دولار أميركي للمنطقة، بالإضافة إلى تسعين مليون دولار تقريبا للمساعدة في إعادة إعمار سوريا واليمن والأردن ولبنان، ولرعاية النازحين، بالإضافة إلى مليار دولار للعالم العربي يتم توجيهها نحو بناء “استقرار اجتماعي”.

يأتي هذا على رأس استثمار صيني كبير في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يتم إعادة تصدير 60 بالمئة تقريبا من صادرات الصين إلى أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا. كما استهدفت الصين تركيا والسعودية كمركزين للحزام والطريق، مما يتيح لها الوصول إلى البحر المتوسط والخليج العربي معا.

وفي الوقت التي تتعرّض فيه الصين إلى انتقادات جنوب شرق آسيا وأفريقيا ووصفها بـ”الاستعمارية الجديدة”، إلا أنها في العالم العربي لطالما حظيت بترحيب.

ففي أوائل ومنتصف العقد الأول من القرن الحالي، كان الدبلوماسيون المصريون سعداء عند الحديث عن الصين. ولم يكن هذا مفاجئا. فالحزب الشيوعي الصيني قام بحلّ معضلة برهنت على أنها خارجة عن سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي، وهي كيفية تحقيق نموّ اقتصادي طويل المدى دون انهيار التماسك الاجتماعي والحفاظ على سلطة الحزب. وفي الآونة الأخيرة، أشار مسؤول كبير من دولة خليجية إلى أن الاستقطاب السياسي لواشنطن جعلها شريكا غير موثوق بها ويمثّل خطرا يقوّض جهود المنطقة العربية لتحقيق تنمية الاقتصادية، وقال “إذا كنت في نفس المكان الذي نوجد فيه، ستبني أيضا مستقبلك الاقتصادي على الشراكة مع الصين”.

الصين مهتمة بالنزعة التجارية الانتهازية أكثر من حل المشاكل أو توفير الأمن ، في حين أن المشاغل السياسة والدبلوماسية وقضايا الأمن في المنطقة شبه مغيبة آو أن الحديث عنها فاتر في أفضل أحواله

ويمكن للصينيين إحضار الكثير من الموارد ليحملون ما يطلقون عليه التعاون “المربح للطرفين” في الشرق الأوسط. فالموانئ والمطارات و”المراكز” اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الجديدة التي يتم التخطيط لها أو التي هي قيد الإنشاء ستفيد هذه الدول (ما لم ترزح تحت وطأة دين ضخم مثل عدد من الدول المستفيدة من بكين في أفريقيا)، في حين ستستفيد الصين من البنية التحتية الجديدة وموارد الطاقة الوفيرة الموجودة في المنطقة والتي ستسهل بدورها تطويرها المستمر. وتشير التقارير والتحليلات، إلى أنّ الاستثمار المالي للصين في الشرق الأوسط يسمح لبكين أن تصبح لاعبا جغرافيّا واستراتيجيّا في المنطقة وقد تتفوّق على الأميركيين والأوروبيين.

دور سياسي فاتر

يبدو أن الصين مهتمة بصورة أكبر بالنزعة التجارية الانتهازية أكثر من حلّ المشاكل أو توفير الأمن الإقليمي. وتكفي نظرة فاحصة لخطاب الرئيس شي الذي ألقاه في شهر يوليو الماضي أو لبيان سياسة الصين الصادر في عام 2016 عن الشرق الأوسط كيفية إدارته للاقتصاد، في حين أن المشاغل السياسية والدبلوماسية، والأمن في المنطقة شبه مغيبة أو أنّ الحديث عنها فاتر في أفضل أحواله.

وقد أعلنت بكين عن دعمها لحل إقامة دولتين في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقاومت الجهود الأميركية للإيقاف المتوقّع لصادرات النفط الإيرانية بهدف حماية مصالحها، لوضعها في الاعتبار كمية واردات الطاقة التي تحصل عليها من طهران، فيما أعلنت عن معارضتها للتطرّف والإرهاب. وهناك بالتأكيد منطق محدّد يمنح الصين الاعتماد على الهيدروكربونات في الشرق الأوسط، سيضطرها للتدخل في الأمن والسياسة في المنطقة.

ومع هذا كله، فما الذي فعله الصينيون بالفعل؟ لقد استضاف الصينيون وفودا ذات مستوى تمثيل منخفض نسبيا من الفلسطينيين والإسرائيليين في بكين عام 2017، وأكدوا مجددا على دعمهم لحل إقامة دولتين على حدود عام 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وهي نقطة بداية محكوم عليها بالفشل.

وقد أنشأت بكين قاعدة بحرية في جيبوتي، تقع من الناحية الاستراتيجية على باب المندب عند التقاء البحر الأحمر بخليج عدن، وقامت سفنها الحربية بزيارات موانئ في أجزاء من الشرق الأوسط. وربما تُشير هذه الأنشطة إلى دور أكثر فاعلية في المستقبل.

لكن في اللحظة الراهنة، فمن غير الواضح ما إذا كان الصينيون لديهم الموارد العسكرية للوجود الدائم في المنطقة. ويبدو أن ردّ بكين على مكافحة التطرّف تمثل في جمع عرقية الويغور في معسكرات إعادة تأهيل، وهي قضية ظلت حكومات الشرق الأوسط صامتة حيالها.

وما يخلص إليه تقرير فورين بوليسي أنه لا أحد في الشرق الأوسط يتوقّع أن يوفّر الصينيون الأمن، في حين هذا ما تفعله الولايات المتحدة، والصينيون فرحون جدا بالاستفادة من هذا. ومع إبداء واشنطن لإقبال أقلّ على الاشتراك من الناحية العسكرية في المنطقة، فإن دول الشرق الوسط تتطلع إلى موسكو، التي تسعى بدورها إلى حماية مصالحها وتعزيز نفوذها بصفة أكبر.

العرب