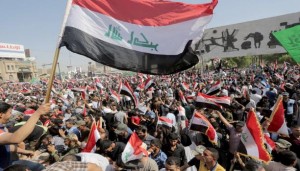

بالتأكيد، كانت الحركة الاحتجاجية الأخيرة في العراق، المستعرة منذ نحو شهرين، تستهدف -على نحو ما- رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحكومته.

نعم، كان ما أطلق الشرارةَ الأولى للاحتجاجات هو عجز الدولة عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، في ذروة موسم الصيف الذي يتضاعف فيه الطلبُ في العادة؛ وكذلك عدم قدرة الدولة على الانتظام في دفع رواتب موظفيها، مع استمرار أزمة انخفاض أسعار النفط التي ضربت الدولةَ العراقية بعمق. وهذان أمران لا يتحملهما العبادي وحكومتُه التي لم تبلغ السنة على تشكيلها. إنهما جزء من التركة الثقيلة التي خلّفها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي: الفشل في التخطيط الاستراتيجي، ورعاية دولة فاسدة، وقطاع عام مترهل، وسّعه المالكي من خلال سياسات توظيف غير عقلانية، لم تكن تهدف إلا إلى السيطرة على المجتمع.

لكن الجمهور المحتجّ لا يملك القدرةَ على تحليل دقيق للمسؤولية عن هذه الحصيلة المرة. إنه يحتج على رأس السلطة الآن. ولأن الأمر كذلك، ركبت موجةَ الاحتجاجات الأحزابُ والتنظيمات نفسها التي سلّمت البلاد محمَّلةً بهذه التركة الثقيلة. وأعني، هنا، تيارَ المالكي الذي وجد الاحتجاجات فرصة للانتقام من العبادي، وإسقاط حكومته في الذكرى الأولى لتشكيلها.

وتدريجيا، تحولت الاحتجاجات إلى فضاء للصراع الشيعي-الشيعي؛ لصراع تيار المالكي (القريب من إيران، والذي استند إلى رؤية استراتيجية لإدارة التعدد الإثني والمشكلة السُنّية في البلاد من خلال سياسات قوة، ترى الفرقاءَ المحليين جزءاً من “خندق معاد” عابر للحدود، ومن ثم، يكون هذا التيار واستراتيجياته جزءا من المحور الإقليمي الذي تقوده إيران) مع التيار الشيعي الآخر، الذي يضم التنظيمين السياسيين الشيعيين الرئيسين في العراق؛ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتيار الصدري، مدعومَين من مرجعية النجف، وقد بات العبادي جزءا منه. هذا التيار يرى أن الحصيلة المُرة التي خلّفها المالكي، هي نتاج سياسات القوة، وأن بلداً كالعراق، لا يمكن أن يستقر من دون توافقات حقيقية بين مكوناته الكبرى.

وإلى حد كبير، كان الضوءُ الأخضر الذي قدّمه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، للعبادي، وقدّم على إثره مبادرتَه الإصلاحية، يوم 9 آب (أغسطس) الماضي، ترتيبا لمواجهة التيار الشيعي الآخر.

وفي كل الأحوال، وجد العبادي نفسه أمام مبادرة إصلاح، إلا أنه -على ما يبدو- غير قادر على المضي فيها أكثر. من هنا، تبدو خطوات العبادي، منذ تلك اللحظة، كأنها محاولة للالتفاف على جوهر مطالب الحركة.

وَصَفَ العبادي الحركةَ وتعامل معها بوصفها ثورة على الفساد، استتبعت ما يشبه “انتفاضة إدارية”، عمل من خلالها على إلغاء حلقات غير قليلة في الجهاز البيروقراطي للدولة، وأفضت إلى قيام بعض مجالس المحافظات بإلغاء المجالس البلدية ومجالس الأقضية والنواحي، هذا فضلاً عن حركة استقالات لمجموعة من المحافظين، طوعا، أو تحت إكراه الجمهور.

بالتأكيد، يشكل هذا البعدُ الإداري جزءاًَ من الحركة الاحتجاجية، ولكن -أيضاً- يبدو لي أن اختزال الحركة بأنها ثورة على الفساد وانتفاضة إدارية، هو التفاف على الحركة. فمن جهة، لا يستطيع العبادي إصلاح المنظومة الكهربائية المعطّلة لا بسبب الفساد وحده، بل بسبب فشل التخطيط الاستراتيجي، والدولة الآن، التي لا تكاد تسدّد رواتبَ موظفيها، لا تملك الأموال الكافية لإصلاح المنظومة الكهربائية. ومن جهة أخرى، لا يبدو العبادي بصدد تطوير وثيقة الإصلاح التي أعلن عنها، وهي إصلاحات مالية وإدارية واقتصادية بالأساس، إلى إصلاح سياسي جذري.

إلى الآن، لا يبدو العبادي قادرا على فهم الأزمة بأنها أزمة نظام سياسي. حتى تردي الخدمات، وغياب التخطيط، وفراغ الخزينة العامة، هي مظاهر لنظام سياسي مأزوم. الدولة الفاشلة ودولة الفساد هما نتاج النظام السياسي.

وما لم يتجه العبادي إلى جوهر المشكلة، ستبقى “إصلاحاته” مجرد ترقيعات فوقية، لن تستطيع أن تنزع فتيل الاضطراب.

حيدر سعيد

صحيفة الغد الأردنية