جنائياً هي عملية إرهابية موصوفة وفقاً للمعايير الدولية (بيان مجلس الأمن) ضد شخص رئيس الوزراء، لكن سياسياً، وفي الحالة العراقية، هي أخطر من ذلك بكثير؛ لأنها جاءت عن سابق إصرار وترصد، فمن خطط ونفذ أراد الانتهاء من ظاهرة عراقية قيد التشكيل، يمكن تسميتها «الكاظمية» باتت تشكل نقيضاً ناجحاً؛ ولو نسبياً، في الدولة لتجربة فاشلة كلياً في السلطة، واستمرارها بالكاظمي، أو بمن يخلفه وبحماية «تشرينية» وشعبية، سيكون رافعة لمشروع الدولة في مواجهة مشاريع اللادولة.

هذه المرة لا يمكنُ إلقاءُ التهمة على «فلول صدام حسين»، ولا تعليقُها على شمَّاعة «داعش»، ولا إلصاقُها بـ«الشيطان الأكبر». القصة من إبداعات ما يسميها السيد مقتدى الصدر «قوى اللادولة». البصماتُ واضحة والشمسُ ساطعة.

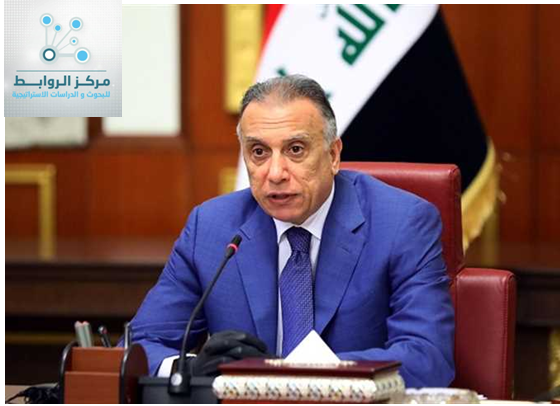

كان مراداً لها أن تكون عملية “نظيفة” تقضي على رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، وتنهي مسيرته الإصلاحية، العراقية الخالصة. عملية اغتيال من الجو لا تترك أية آثار ودلائل للجريمة، ولا بصمات لمرتكبيها. يبدو أن منفذيها حاولوا الاستفادة من عملية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق، رفيق الحريري، فاختاروا الجو بدل الأرض، لأنه من شبه المستحيل الدخول إلى المنطقة الخضراء حيث منزله، والطائرات المسيّرة بدل السيارات، والصواريخ بدل المواد المتفجّرة، والأهم عدم الحاجة إلى فريق بشري منفذ، من شأنه أن يستهلك وقتا في التخطيط والرصد والتنفيذ، ثم يقود اكتشافه إلى خيوط الجريمة ومن يقف وراءها. كما أن الإعداد والتنفيذ كانا أسهل على الأرجح، لأن الكاظمي استهدف في منزله، إلا أن العملية فشلت! كان اغتيال الكاظمي سيُحدث زلزالا، ويعيد خلط الأوراق عراقيا وإقليميا، عشية تطورات وحسابات واستحقاقات متداخلة ومتشابكة إقليميا ودوليا، تبدأ بالسلطة في بغداد والنفوذ الإيراني فيها، ولا تنتهي في مفاوضات فيينا، مرورا في دمشق وبيروت وصنعاء.

مصطفى الكاظمي ليس شخصاً استثنائياً، لكن ظروف العراق لحظة تكليفه مهمته التنفيذية كانت استثنائية، أتاحت أمام الرجل متعدد المهن فرصة حقيقية للقيام بأول خطوة للتغيير؛ خطوة لم تكن في حسابات أطراف ارتضت تكليفه، لكن حينها قبلت على مضض بعدما وصل «موس تشرين» إلى لحيتها، ففي تلك اللحظة، كان معظم الطبقة السياسية العراقية في ذروة إفلاسه، وكانت بيوتات الطوائف متصدعة بعدما أضاع بعض من قاطنيها 18 عاماً من عمر العراق والعراقيين حروباً وهدماً وفساداً وتبعية، فقد كان العراق أكبر من أن يفهموه وكانوا أصغر من أن يحكموه.

لا غرابة في استهداف مصطفى الكاظمي. من قلب صفحات عراق ما بعد الغزو الأميركي كان يتوقّع. وضع الرجل نفسَه في عين العاصفة. لا يمكن اعتباره بريئاً. ارتكب ما يستحقُّ العقابَ الشديد. إنَّه قائد الانقلاب الذي يرمي إلى استعادة قدرات الدولة العراقية من تحت عجلات الماكينات التي أدمنت استباحتها. وهذا ليس سهلاً ولا بسيطاً. ويستحيل أن يتحقَّقَ على البارد. ولم يكن أحدٌ يتوقَّع أن تنكّسَ القوى الموتورة أعلامَها وتتنازلَ عن امتيازاتها وشراهتها.

جاءَ مصطفى الكاظمي من عالم المعلوماتِ والقراءات. ولهذا يعرف القصة بأشواكها المحلية والإقليمية الدولية. وهو ليس مغامراً أو مقامراً. يدرك الصعوبات والأفخاخ. راحَ يتقدَّم ببطءٍ وتعقّل. تصرَّف كخبير في كسح المتفجرات. ينزع الصواعقَ وحين يتعذّر الأمرُ يلتف ويؤجل من دون أن ينسى الطريق وشروط القيادة في حقول الألغام. يتقدَّم ويتراجع. يبادر وينتظر. يقدم ويهادن. وفي كلّ الأحوال لا يتنازل عن جوهر معركته وهو ترميم الدولة العراقية.

جاء إلى الحكم من جهاز الاستخبارات، بعيدا عن الأحزاب والتيارات التي كانت تتصارع وتتنازع على السلطة، وتنهش في الجسم العراقي، وتستنزف موارده وطاقاته منذ نحو ثلاثة عقود، ومعظمها يدين بالولاء لملالي طهران. سعى إلى تركيب سلطة متحرّرة قدر الإمكان من نفوذ إيران ووصايتها وأدواتها التي باتت معشعشة في مفاصل السلطة وإداراتها، ومن نفوذ مليشيات “الحشد الشعبي” التي أريد لها أن تكون بديلا أو موازية للقوات المسلحة. في المقابل، عمل على طمأنة الداخل والجوار، بالتفاهم مع الولايات المتحدة، على انسحابٍ متدرّج وشبه كامل لقواتها من العراق، ثم اتبع عربيا سياسة انفتاح وحسن جوار مع الجميع، وبالأخص مع المملكة السعودية، وتمكّن من إعادة وضع العراق على الخريطة الإقليمية، بتنظيم مؤتمر دولي في بغداد، حول الأمن والاستقرار في المنطقة شاركت فيه إيران. كما أنه أظهر جرأةً في مكافحة الفساد، وشجاعة وتصميما في محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية “الداعشية”، وشبكات الداخل التي تحدّته في الأشهر الأولى لحكومته، باغتيال هشام الهاشمي، المقرّب منه والباحث في شؤون الجماعات المتطرّفة.

والأهم والأكثر تحدّيا أن الكاظمي تمكّن من تنظيم انتخابات نيابية حرّة ونزيهة، كشفت مدى ضعف شعبية التيارات الشيعية التي تدين بالولاء لإيران، وربما هذه هي خطيئته الكبرى التي لن تغفر له، والتي يتعرض بسببها إلى حملة شعواء، وإلى محاصرة المنطقة الخضراء من التيارات الإيرانية الولاء، حيث توجد كل المقرّات الرسمية والحكومية والسفارات الأجنبية، وبالأخص السفارة الأميركية، رفضا لنتائج الانتخابات، على غرار ما فعله حزب الله اللبناني سنة ونصف السنة بين عامي 2006 و2008، رفضا لإنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان، للتحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري، ومن أجل إجبار الحكومة اللبنانية يومها على الاستقالة.

فعلياً عجّلت نتائج الانتخابات بقرار الاغتيال، بعدما جردت نتائجها بعض الأطراف من الشرعية والمشروعية وأظهرت أحجامهم الشعبية وكشفت عن انسداد أفقهم السياسي داخلياً، وباتوا ثقلاً على راعيهم الخارجي الذي فرضهم على الدولة ومكنهم من مؤسساتها، لكنه الآن يحصد نتائج ما ارتكبه وارتكبوه، ولم يعد قادراً على إعادة تعويمهم، وتحولوا إلى عبء على مصالحه، فبعد استخدامهم في محاصرة التجربة العراقية وإخضاعها لشروط نفوذه، يحاول الآن التملص من أفعالهم، فالذي اعتاد التباهي بشطارته السياسية وحنكته ارتكب أفدح الأخطاء، ففشل محاولة إلغاء الكاظمي كرّسه سياسياً ومعنوياً، وفتح أنظار العراقيين على أن الشخص الذي جاء نتيجة لتسوية مؤقتة بات رهاناً وطنياً.

يعرف الكاظمي أنَّ الكارثة بدأت من ترسيخ فكرة «الساحة العراقية» بدلاً من الدولة العراقية. وأنَّ الساحة وصفة فشل واستباحة. فهي تتيح تحريك البيادق على الساحة العراقية وتحويلها مسرحاً للحروب البديلة، ومنصة للصواريخ وورقة في الانقلاب الإقليمي، فضلاً عن أنَّها تطيح فرص الاستقرار والاستثمار والازدهار. الساحة تعني بقاء العراق المفكّك والمهدّد بالاحتراب الداخلي والفقر والقطيعة مع محيطه الطبيعي والعالم.

بدل العراق الساحة لحروب الآخرين، قدم الكاظمي صورة العراق الجسر بين القوى الإقليمية. أرض حوار وشراكة مصالح ومشروع استقرار في منطقة نزفت على مدار سنوات، وتخلفت عن ركب العالم الملتحق بقطار التقدم والثورات التكنولوجية المتلاحقة. وبالتناغم مع توجهات الرئيس برهم صالح، وبالاستعانة برصيد العراق لدى العرب والعالم، راح الكاظمي يحاول نسجَ سجادة علاقات العراق العربية والدولية. ونظرت بعض الميليشيات بقلقٍ بالغ إلى سياسة ترمي إلى إعادة التوازن، وتمكين الدولة من الذهاب بصوت واحد إلى الإقليم والعالم هو صوت المؤسسات المتفلتة من رقابة الفصائل وقواميسها المناقضة لقاموس الدولة.

لا نعتقد أن من حاول اغتيال الكاظمي هم مجموعة مغامرين عبثيين يتلهون بالطائرات المسيّرة، علما أنه تم استخدام ثلاث طائرات، وعدد غير قليل من الصواريخ. العراق الذي بدأ يستعيد عافيته وموقعه هو بمثابة الرئة التي تتنفس منها إيران، وخصوصا في هذه المرحلة التي تحاصرها العقوبات الأميركية من كل صوب، وفي مختلف المجالات، ما يؤمّن لها حاليا المنفذ والمعبر الوحيد على الخارج، بما يوازي 50 مليار دولار في السنة.

وكانت إيران قد تمكّنت، في الأساس، من الإمساك بالساحة العراقية، بفضل التواطؤ الأميركي الذي حصل تدريجيا منذ إسقاط صدّام حسين عام 2005، وانطلقت بعدها عملية نهب خيرات العراق وموارده الطبيعية والنفطية، واستخدام إيران موقعه الجيو – استراتيجي منطلقا للتوسع والسيطرة شرقا نحو البحر المتوسط، تمدّدا باتجاه سورية ولبنان وفلسطين، فكان التدخل العسكري دعما وإنقاذا للنظام الأسدي من الانهيار، مقابل استعمال لبنان قاعدة خلفية ينطلق منها ذراعه العسكري، حزب الله، لمساندة كتائب النظام السوري.

لذلك كان غرض طهران الرئيسي خلال السنوات الأخيرة شق خط بري استراتيجي، يمتد من طهران ليصل إلى بيروت عبر بغداد ودمشق، ما جعل من معبر التنف على الحدود العراقية – السورية نقطة تقاطع ووصل استراتيجية في مشروع التوسع الايراني. وبالتالي، نقطة تنازع مفصلية لمواجهة هذه الخطة من الولايات المتحدة التي أقامت قاعدة عسكرية لها هناك، لصد هذا المخطط نحو شمال شرق سورية ولبنان. كما أن ما راهنت عليه السلطة في إيران من تعاط مختلف، وربما أكثر ليونة من الإدارة الأميركية الجديدة، بعد ما أذاقها الرئيس السابق، دونالد ترامب، الأمرّين، لم يحصل بدليل أن العقوبات لم تخفف، لا بل على العكس، وإن بأقل ضوضاء، وإن تراوح مفاوضات فيينا من أجل العودة إلى الاتفاق النووي مكانها منذ أشهر، ما يظهر أن إدارة بايدن غير مستعجلة لذلك، خصوصا بعد انتخاب رئيس إيراني جديد في الصيف الماضي، صاحب سجل حافل بالإعدامات، ما يشكل إحراجا مزعجا لإدارة أميركية ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان. ناهيك عن أن إيران لم تبد أي مرونة في تعاطيها مع مسألة الصواريخ الباليستية، ولا في مسألة التخصيب النووي المستمر، ما دفع الشركاء الأوروبيين إلى مساندة الموقف الأميركي، بعدما كانوا يميلون إلى التساهل مع طهران، وفرنسا تحديدا التي حاولت أن تلعب دور الوسيط، حفاظا على مصالحها التجارية مع سلطة الملالي، علما أنها ما زالت تحاول أن تلعب هذا الدور في لبنان، إلى درجة أنها تدفع اليوم باتجاه إنقاذ الحكومة اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله، والمهدّدة بالانهيار بسبب تعرّض بعض وزرائها للسعودية ودول الخليج، واتهامها بالعدوان على الحوثيين في اليمن.

لا يرى الكاظمي مصلحة للعراق في معاداة إيران. يعرف حقائقَ الجغرافيا وحقائقَ تركيبة البلاد. لكنَّه لا يرى أيضاً مصلحة في عراق تابع لإيران وملحق بقرارها. بواقعية وهدوء، روَّج لحق العراق في أن يخاطبَ دول الإقليم والعالم من دولة إلى دولة، رافضاً الانصياع للعبة تحريك الأوراق على مشارف «المنطقة الخضراء» وأصداء الصواريخ التائهة في فضاء بغداد أو أربيل.

الكاظمي الذي كاد يصبح جزءاً من ذاكرة العراقيين المأساوية؛ إلى المكان الذي التقى تحت سقفه أعداء إقليميون ودوليون، وإلى المكان الذي خبأ فيه الراحل محمد مكية رسوماته عن بغداد التي لا تشبه «البعث»، إلى البيت الذي جمع فيه نجله كنعان ورفاقه ذاكرة ضحايا صدام الشفوية، إلى غُرَفِه التي تحتفظ بملفات صفاء السراي ورهام يعقوب وهشام الهاشمي، وضحايا المظاهرات… هناك فشلت جمهورية الخوف الجديدة في إزاحة «الكاظمية».

وحدة الدراسات العراقية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية