عكسُ جولةُ الرئيس السيسي الآسيوية التي زار خلالها كلا من سنغافورة والصين وإندونيسيا ترجمةً لمبدأ الاستدارة شرقًا، وهو التوجه الذي تبنته عدد من الدول -سواء الكبيرة أو المتوسطة- للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تُتيحها الأسواق الآسيوية الناشئة التي نجحت في أن تصبح أحد محركات الاقتصاد العالمي، لتبنيها دور الدولة القوي في التنمية، وارتكازها على استراتيجية التوجه نحو التصدير، وتحسين البنية الأساسية لجذب الاستثمارات. وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتدشين مشروع القرن الأمريكي الباسيفيكي الذي أعلنته هيلاري كلينتون في نوفمبر 2011، والذي يستند على أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرنًا أمريكيًّا في آسيا. يضاف إلى ما سبق ما تمتلكه المنظومة الآسيوية من قيم إنسانية وحضارية ترسخ لمبادئ العمل والاجتهاد والإتقان، ومركزية دور الأسرة كإحدى أهم لبنات المجتمع الداعمة لاستقراره وديمومة تطوره.

أهداف متعددة:

تتنوع أهداف جولة السيسي الآسيوية والتي يُمكن إبراز أهمها في التالي:

أولا- الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية اتخذت مجموعةً من الإجراءات المحفزة لاستقبال الاستثمارات الخارجية والتي جعلت المنظمات الاقتصادية العالمية تُعيد التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وتقر بارتفاع الثقة في مستقبله. وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في إصدار قانون الاستثمار الموحد الذي يضع قواعد الاستثمار في مصر، ويأخذ في الاعتبار تطورات أسواق المال واحتياجات المستثمرين، وإنشاء آلية لفض المنازعات بين المستثمرين والدولة بما يضمن حقوقهما معًا، وطرح المشروعات التنموية والاستثمارية التي تتضمنها خريطة الاستثمار في مصر، بدءًا بخطة التنمية الاستراتيجية 2030، والتي تشتمل على مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، فضلا عن مشروعات تطوير البنية التحتية، وأبرزها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

ثانيًا- استعادة وتنشيط الدور المصري خارجيًّا بعد الموجتين الثوريتين؛ حيث تقوم سياسة مصر الخارجية على الانفتاح والتعاون مع كافة الدول، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول البازغة اقتصاديًّا، سواء في جنوب شرق آسيا، أو في أقاليم العالم الأخرى، للاستفادة منها في تحقيق التنمية الشاملة في مصر. ويتوقف تنشيط الدور المصري خارجيًّا على محددين أساسيين؛ الأول يرتبط بمدى القدرة على توظيف إمكانات الدور ومقوماته في خدمة قضايا الداخل في ظل سيادة مفهوم دبلوماسية التنمية الذي أضحت معه العلاقات الخارجية للدولة تُقاس بمدى القدرة على خدمة قضايا التنمية في الداخل، سواء فيما يرتبط بجلب استثمارات خارجية أو الترويج لفكرة الاستقرار السياسي التي مثلت عاملا جاذبًا للاستثمارات بشكل عام، وهو الأمر الذي تجسده التقارير الاقتصادية عن مصر في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 5,7 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2015.

أما المحددُ الثاني فيستند إلى مردود مبادرات مصر التي تتبناها لمعالجة القضايا الدولية أو الإقليمية. فعلى المستوى الدولي تدعو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، كما تتبنى فكرة تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب الذي أضحى الظاهرة التي تُهدد استقرار غالبية دول العالم في ظل النزوح الجماعي غربًا لمواطني دول الصراعات، أو انخراط المقاتلين الأجانب في صراعات المنطقة، وهو ما سيكون له مردوده السلبي على مجتمعاتهم حال عودتهم إليها. أما بالنسبة لأزمات الإقليم فإن مصر تعد شريكًا رئيسيًّا في عدد من المبادرات، سواء تلك المرتبطة بتسوية الصراع الليبي واستضافتها مؤتمرَيْن للقبائل الليبية بهدف خلق أرضية مشتركة للتوحد ضد التيارات المتطرفة للحفاظ على الدولة، واستضافتها أيضًا فصائل المعارضة السورية، وتبنيها أهمية الحوار السياسي ونبذ العنف للحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، بما يضمن انتقالا آمنًا للسلطة يحول دون تفتيت الدولة السورية، ويفوّت على المتربصين الفرصة لزيادة معاناة السوريين، وتحويل بلادهم لساحة حرب تُدار بالوكالة لصالح قوى إقليمية ودولية تسعى لصياغة نظام إقليمي ودولي جديد على أشلاء سوريا وشعبها.

ثالثًا- الاستفادة من التجارب التنموية الآسيوية، ومحاولة نقل فلسفة عملها إلى التجربة المصرية، لا سيما وأن استلهام التجارب والاسترشاد بها من صميم خبرات الدول التي تسعى لتحقيق طفرات تنموية، وقد لعبت مصرُ مثلَ هذا الدور كنموذج في فترات سابقة، سواء داخل منظومة العمل العربي والإفريقي، أو داخل منظومة دول عدم الانحياز ذاتها. ولا شك أن استلهام التجارب يرتبط بمتغيرين أساسيين؛ الأول منظومة القيم التي تمثل الوعاء الفكري والتنظيمي لهذه التجارب والتي أسهمت في توفير البيئة المواتية كي تنضج التجارب وتختبر على أرض الواقع. وفي هذا السياق فإن تجذر القيم الآسيوية جعلها تلعب الدور المؤثر في تجربة نقل المجتمعات الآسيوية إلى آفاق التنمية، والتي ارتبطت بالحفاظ على منظومة قيمية، مثل: العدالة الاجتماعية، والحد من توحش الليبرالية التي تُعاني من معضلة جماعية الإنتاج وفردية جني الثمار، ودعم الفكر المؤسسي، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد.

أما المتغيرُ الثاني -وربما الأهم- فهو دور القادة وملهمي هذه التجارب في الإصرار على نقل مجتمعاتهم من حالة الفقر والعوز إلى التقدم والنمو والازدهار. ففي سنغافورة يطرح اسم رئيس وزرائها لي كوان الذي وضع لبنات التجربة السنغافورية، حيث كانت تعاني من فقر وتخلف، ونجح كوان الذي تدين له سنغافورة بنهضتها الحديثة والذي تسلم رئاسة الوزراء منذ استقلال بلاده عام 1959 حتى عام 1990، وتمكن خلال 31 عامًا من تحويل الجزيرة النائية إلى أهم مركز تجاري ومالي في العالم. ولقد كانت لمذكرات كوان التي وضعها في كتاب بعنوان “قصة سنغافورة.. من العالم الثالث إلى الأول”، مرشدًا لأهمية ودور الكفاءات الوطنية في بناء الدولة بقوله: “بعد عدة سنوات في الحكومة، أدركت أنني كلما اخترت أصحاب المواهب كوزراء وإداريين ومهنيين، كلما كانت سياساتنا أكثر فعالية وأكثر نجاحًا”. ويبدو أن تأثره بأعمال فيلسوف التاريخ أرنولد جوزيف توينبي (1889–1957) كان لها صداها في تجربته التنموية؛ حيث يرى توينبي أن التقدم الاجتماعي يتوقف على الأقلية المبدعة التي تُجسد التقدمية، وهي مستودع المبادرات الاجتماعية الإيجابية، وفي المقابل الأغلبية المجتمعية التي تفتقر إلى الإبداع والرؤية، وفي هذا السيناريو يُصبح التقدم الاجتماعي وظيفة النخبة، ومقترنًا بمقدرة الجماهير على اتباع قادتها، وبالتالي تحولت أفكار كوان النخبوية إلى انعكاس مباشر لرؤية توينبي. وقد صاحب ذلك إصلاحات واسعة ارتبطت بتطوير التعليم السنغافوري، باعتباره ركيزة التقدم، وأضحت الجامعات السنغافورية تصنف في مراتب متقدمة عالميًّا، كما أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بتشجيع القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الأجنبية في تطور الاقتصاد السنغافوري الذي نما بشكل مطرد بفضل سياسة لي كوان، وحرصه على تركيز القوة العاملة في مجال الخدمات وقطاع التجارة والصناعة، الأمر الذي حوّل سنغافورة إلى أحد النمور الآسيوية، وأضحت تجربتها نموذجًا تُحاول أن تستلهمه الدول الراغبة في التقدم.

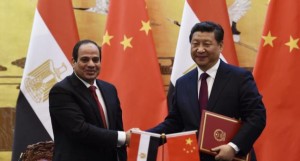

أما تجربةُ الصين في الصعود نحو قمة النظام الدولي فقد بدأت مع أفكار الزعيم الصيني دينج شياو بينج منذ عام 1978، والتي وضع فيها ركائز النمو من خلال استراتيجية التحديثات الأربعة، والتي ترجمها المخططون لاقتصاد الصين إلى خطط خماسية متعاقبة، وآخرها الخطة الثانية عشرة التي كان لها الدور المؤثر فيما أحرزته الصين من قفزات هائلة في المجالات الأربع لهذه التحديثات، وهي: تحديث الصناعة، والزراعة، والعلم، والتكنولوجيا، والدفاع الوطني.

تداعيات محتملة:

من المرجح أن ترتبط التداعيات المحتملة للجولة ببعدين أساسيين، الأول يرتبط باستعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية مع بلدان الجولة، لا سيما وأن الميزان التجاري يُعاني من خلل معها، فقد مثلت مصر الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط خلال عام 2014، بجملة استثمارات قُدرت بحوالي 400 مليون دولار، وهي نسبة ضعيفة مقارنةً بالفرص الاستثمارية المصرية والخبرة السنغافورية التي تتسم بميزة نسبية في مجالات متعددة، منها: بناء منظومة تعليمية نجحت في وضع الاقتصاد الماليزي في مرتبة متقدمة، وإدارة وتطوير الموانئ، وتحسين جودة التعليم العام والفني، وذلك من خلال إنشاء معهد التدريب الفني في سنغافورة ودوره المباشر في تخريج العمالة الماهرة التي تُعدُّ ركيزة التنمية، فضلا عن إدارة الموارد المائية وتحلية المياه، وهو ما يُمكن أن تستفيد منه مصر من خلال نقل الخبرات التكنولوجية المتطورة في مجال تحسين نوعية المياه، وإعادة استخدامها، والاستفادة من التجربة السنغافورية التي استطاعت تحويل المياه الملوثة إلى أنقى مياهٍ على مستوى العالم، من خلال نجاحها في الاعتماد على مصادر متعددة للمياه، هي: مياه التحلية لمياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة الأخرى، ومياه الأمطار، وهو الأمر الذي مكَّن سنغافورة من إقامة أكبر محطة بإفريقيا لتحلية مياه البحر بالجزائر والتي يصل إنتاجها إلى 500 ألف متر مكعب يوميًّا. أمّا بالنسبة لإندونيسيا، فقد بلغ حجم الصادرات الإندونيسية إلى مصر 34.1 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار للصادرات المصرية خلال عام 2014، والتي تُعد محدودة أيضًا مقارنةً بما يمتلكه البلدان من موارد. الأمر الذي دفع وزيرة الخارجية الإندونيسية “ريتنو مارسود” للقول بأن المباحثات مع الجانب المصري ركزت على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرةً إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لإندونيسيا في المنطقة، وأن بلادها لديها استثمارات بمصر تقدر بنحو 260 مليون دولار. في هذا السياق، جاء التوقيع على مذكرَتَيْ تفاهم بين البلدين بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول بالنسبة للبلدين، والتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين من خلال معهدَيْ الدراسات الدبلوماسية بالبلدين.

وتُعتبر الصين المحطة الأهم في جولة السيسي الآسيوية؛ إذ إنها تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عالمي بمعدل نموٍّ سنوي لناتجها المحلي يُقدَّر بـ7,4%، كما أنها تُعد -وفق التقديرات- ثاني أهم دولة مصدرة للاستثمارات المباشرة بعد الولايات المتحدة، حيث خرجت منها استثمارات مباشرة لدول أخرى بقيمة 116 مليار دولار عام 2014، وأصبحت تشغل المرتبة الأولى عالميًّا بالنسبة لصادرات السلع عالية التقنية؛ حيث تصدر الصين ما يُعادل 26% من إجمالي الصادرات العالمية عالية التقنية، مقارنة بنحو 9. 3% للولايات المتحدة، وهي الدولة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين. ومع التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، وأخرى بين بنك التنمية الصيني والبنك الأهلي المصري لتقديم قرضٍ بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر يتسم بالمحدودية مقارنةً بما تمتلكه الصين من منظومة اقتصادية قوية. فضلا عن أن الانخراط الصيني في معالجة قضايا دول الإقليم على المستوى السياسي يبدو أقل من المتوقع، ولا يتناسب مع الفوائد الاقتصادية التي تجنيها من علاقاتها التجارية مع باقي دول الإقليم.

ويأتي البُعد الثاني لتداعيات الجولة ليتمثل في دعم رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، وذلك استنادًا لشمولية الرؤية المصرية لمواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، مع تعزيز الأدوار التنموية والثقافية، وعدم اقتصارها على الجانب الأمني والعسكري فقط، ومن ثمَّ كانت الدعوة المصرية لضرورة تصويب الخطاب الديني، وتعزيز دور الأزهر الشريف كمنارة لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومحاربة الفكر المتطرف، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة حجم المنح الدراسية الممنوحة للطلاب الآسيويين، والاستفادة من وجود مؤسسات في هذه الدول تسمح بمثل هذا التعاون، ويأتي في مقدمتها “مركز الوئام الديني بسنغافورة” والذي تم افتتاحه عام 2006 بمبادرة من مجلس الشئون الإسلامية لتعزيز التفاهم والحوار بين مختلف الأديان للتعريف بمبادئ الدين الإسلامي السمحة، والعمل على زيادة الاندماج في المجتمع، وتحقيق التعايش السلمي بين مختلف الطوائف.

في هذا السياق، ربما تمثل مبادرة الرئيس الإندونيسي بإطلاق حملة عالمية تُشارك فيها جميع الدول الإسلامية لتصحيح صورة الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، تحت شعار “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”، فرصة مواتية من الممكن أن يُسهم الأزهر الشريف في دعمها بالدعاة والكتيبات المترجمة للغات العالم المختلفة، لا سيما وأن المبادرة أشاد بها علماء الأزهر، ووصفها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنها تمثل نقلة دعوية من موضع الدفاع إلى موضع الانتشار، وإبراز الصورة السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

والخلاصة.. فإن اختتام الرئيس السيسي جولته الآسيوية بزيارة مقر الأمانة العامة للتجمع الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا “الآسيان”، بجاكرتا، وفي ظل الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها الرابطة، ومن بينها السوق الواسعة التي تضم حوالي 625 مليون شخص، وناتج محلي إجمالي يبلغ 2. 5 تريليونات – تعكس أهمية ومحورية التجمعات الاقتصادية في التوجه الاقتصادي المصري، والذي يتجلى في مطالبة مصر باندماج التكتلات الاقتصادية الإفريقية لإنشاء سوق حرة إفريقية، واستضافت لذلك الغرض مؤتمرًا في شرم الشيخ في يونيو 2015. كما أنها تدعو لتعزيز العمل العربي المشترك، سواء على المستوى العسكري بإنشاء القوات العربية المشتركة لمواجهة التهديدات المضاعفة للإرهاب، أو الاقتصادي من خلال دعوتها لوضع ركائز السوق العربية المشتركة، إدراكًا منها لامتلاك العالم العربي مقومات التكامل الاقتصادي في ظل عالم ينحو إزاء الاندماج والتكتل الاقتصادي لتعزيز قدرات دول التجمعات الاقتصادية التي أضحت أحد أبرز مقومات القوة الشاملة التي تقيس قوة الدول ونفوذها، وهو ما تُجسده التكتلات الآسيوية التي نحتاج لاستلهام تجربتها في الاندماج الإقليمي عربيًّا.

د.مبارك مبارك أحمد

المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية