“محمود حسين” هو الاسم الرمزي للكاتبين المصريين اليساريين بهجت النادي وعادل رفعت. أمضى كل منهما خمس سنوات سجنا في عهد جمال عبدالناصر، ثم هاجرا الى باريس وحصلا على الجنسية الفرنسية، ونالا صيتا واسعا بين مثقفي فرنسا والعالم، حيث عملا طويلا في اليونسكو وتوليا مسؤولية مجلة رسالة اليونسكو التي كانت تترجم الى 28 لغة وتوزع في 129 دولة. للاثنين مؤلفات متنوعة لكن اهتمامهما بمصر لم ينقطع أبدا وكتابهما عن الصراع الطبقي في مصر منذ 1945 إلى قرب نهاية فترة ناصر، معروف، لكن، وكما تدلنا على ذلك شواهد عديدة، لم تحظ أعمالهما المشتركة دائما (يسمونهما التوأم في فرنسا)، على تقييمات نقدية عربية تليق، رغم التحليلات المعمقة والمختلفة والمثيرة للجدل التي ينظران بها إلى التطورات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسلوكية في مصر، وعنايتهما بقصة مصر مع الدين والحداثة خاصة منذ الحملة الفرنسية، والطريقة الفريدة في التناول عند معالجة أفكارهما.

الآن يعود “التوأم”، أو “محمود حسين”، إلى الوجع المصري، في كتابهما الجديد “صحوة المحكومين في مصر الحديثة.. من رعايا إلى مواطنين 1798 إلى 2011″، الصادر عن دار الشروق، بترجمة للدكتور محمد مدكور، الخبير في نظم المعلومات، والذى ترجم الكتاب في ظروف مدهشة هي الأخرى وفي ضوء كونه لم يتعامل مع الكاتبين إلا عن بعد.

استغرق إنجاز الكتاب 6 سنوات، واستحوذت ثورة يناير 2011 وما حولها على نحو ثلث صفحاته.

تناول المؤلف البداية الجنينية المرتبكة للوعى الذاتي للمصريين بذاتهم، مع مقاومتهم حملة الفرنجة الفرنسيين، في ظل إرث استبدادي عثماني مملوكي لكنه “إسلامي”، والتساؤلات الأليمة التي انبجست في عقول صفوة ذلك الزمان من شيوخ وتجار عن سر انتصار “الكفرة” الفرنسيس، على أهل الإسلام، والأقدار الغامضة التي تحيط بهم مع اندحار العثمانيين.

g عاشت العقيدة الشعبية قرونا مؤمنة بالطرح الذى يقول إن طاعة الحاكم ولو كان ظالما أو فاسقا أفضل من الفتنة والفوضى، وكانت أعمال التمرد عموما تسعى لا إلى تغيير النظام الأبوي الذى يحكم السلطان بمقتضاه باسم السماء، ولكن إعادة الأمور إلى نصابها.. أي الحكم للحاكم والطاعة على الرعية، فلم يكن أحد يتصور وجود نظام آخر للحكم والحياة.

يبرق في الكتاب التميز المبهر لمادة الفكر والسرد واللغة والتحليل في ما يخص الانتفاضات المصرية، وبدء تكوين الضمير الحديث، قبيل وعند وبعد مبايعة محمد على بثلاثة أعوام، ثم صيحة مصر للمصريين على يدي عرابي ورفاقه، ثم ثورة 1919.. ثورة الضمير الوطني الديمقراطي، وكذلك “استيلاء” الضباط على السلطة في يوليو 1952.

لغة رصينة علميا لكن نسمع خلفها دائما ترنيما ملحميا يليق بالطامحين الثوريين إلى الحرية والكرامة والعدالة، وإن كان مجرى الحياة لا يتوافق إلا نادرا مع ذلك النغم “الرومانتيكي” حتى خلال اندلاع الثورات.

عرضي للكتاب هنا سيتوقف بالأساس عند رؤية المؤلفين لثورة يناير 2011، وسبب ذلك أن “محمود حسين” يعتبر أنه في ثورة يناير 2011 تجلى أخيرا في المحروسة الضمير المواطني وتلقى تقديس السلطة الأبوية الضربة الأخيرة وإن كان من الوارد، حسب الكتاب، أن تحصل ردة و يستعيد الحكم الفردي عافيته .

الجيل الأقدم من مثقفي مصر الحاليين يعرف المؤلف ويقدر وطنيته، وقد يختلف معه، لأنه لا يعالج المرحلة الناصرية بما يتفق والمنهج العلمي ذاته، أو لأنه يقسو في جوانب على السادات أو مبارك، مرة أخرى، دون تحييث كاف.. لكن هؤلاء وأولئك سيجدون أنفسهم في حاجة ملحة إلى قراءة الكتاب والاغتراف من اللمحات المبهرة به وما أكثرها في كل صفحة.

نهج الكتاب الدائم هو أن يرصد بدقة مواقف وافعال وتحولات وتحيزات كل الطبقات الاجتماعية: حاكم وحاشية. أمراء ومماليك. رجال دين. جند. تجار. جباة ومندوبو سلطة. حرفيون. مهمشون. وحتى المتسولون والزعر.. إلخ، كأنه عاش في كل زقاق وحارة وعاين فيهما تحولات نفسية الشعب خلال الانتفاضات .

تفحص أيضا خلال قرنين مفهوم الشرعية المقدَّسة التي طالما تمتّع بها الحاكم في صورها المختلفة؛ صورة الحاكم بأمر الله، وصورة الزعيم الوطني، وصورة الأب الروحي للجماعة، أو الصورة المختلطة للأب والزعيم السياسي، حيث شلَّت تلك الرؤية مساعي المحكومين للتحرر؛ وجعلتهم يذعنون نفسيًّا لمبدأ استعبادهم باعتباره قدرا مقدورا.

يفحص المؤلف أيضا مفهوم الوعي الذاتي، وهو أمر جواني يختلف عن الوعي الفردي الاجتماعي بطبيعته، الذى أخذ المحكومين يكتسبونه، رويدا، وهم ينسلخون من هيمنة الأسياد بأشكالهم، ويبدأون مشوار النظر الموضوعي إلى الدنيا والآخرة.

ما وحد الناس في ثورة 1919 هو الوقوف ضد المستعمر، لكن في 2011 حل محل ذلك المواطنية ورفض السلطوية

في كتابهما عن صراع الطبقات، كان “محمود حسين” قد اعتبر أن عبدالناصر – الضباط الأحرار – قطعوا الطريق على الحركة الجماهيرية الصاعدة والباحثة عن نظام اجتماعي نقيض للنظام البورجوازي وشبه البورجوازي الذي كان سائدا، وهي فكرة تقترب من تلك التي تحدثت عن أن الحملة الفرنسية قطعت الطريق على التطور البازغ للرأسمالية الوطنية، ومهدت لتطور بورجوازي تابع بدلا عن ند. في كل من الفكرتين شيء ما يمكن مناقشته وفهمه لكن الخلاف حولهما عميق. هذا واحد من الآراء التي من أجلها اختلف البعض مع عادل رفعت وبهجت النادي ويمكنني كذلك التجرؤ والاختلاف معهما. وفى كتابهما الجديد ولدى الحديث عن جماهير 9 و10 يونيو 1967 يقولان إنه كان هناك سابقا وقت لم يكن يؤيد ناصر فيه سوى السفارة الأميركية بالقاهرة؟ لكن الجماهير وبفعل مؤتمر باندونج وحرب 1956، والتصنيع، والتأميم لاحقا، غيرت موقفها، بل وقامت عبر ما يسميه الكاتب “التواطؤ الحنون” بإطلاق اسم/صفة الريس على جمال.

هما يؤكدان أيضا أن جماهير 9 يونيو استعادت زخم ثورة 1919 وأجبرت ناصر على الرجوع إلى الحكم، بما يفيد أن المؤلف يرى أن الأمر لم يكن تمثيلية كما يردد وردد البعض حتى الآن.

ومعنى ذلك أن المؤلف ليست له وجهة نظر واحدة في ناصر ولا حتى في من تلاه رغم عنف وأحادية النظرة في بعض الأحيان على الزعماء الثلاثة. من لفتات الكتاب الرائعة أنه ذكر أن يوليو 1952 أوجدت نظاما علمانيا سائدا لكنه غير مستقر في النفوس.

أكد أن السادات أعطى اللاهوت قدرة اقتصادية دعمت استقلاله، ومع ذلك فإن الإخوان والسلف والجهاديين وقفوا ضد كامب ديفيد. أشار إلى أن جنازة السادات غاب عنها الشعب في مقابل 6 ملايين خطفوا جثمان ناصر لكنه أنصف السادات والجيش في حرب أكتوبر بالحديث عن تحقيق أول نصر عسكري على إسرائيل.

يبرق في الكتاب التميز المبهر لمادة الفكر والسرد واللغة والتحليل في ما يخص الانتفاضات المصرية

يقول إن سعد زغلول صنعه الشعب لكن ناصر صنعه الجيش ونفسه.. وإن الوفد والإخوان كانا يتحركان بالجماهير، أما الضباط فتحركوا بقوتهم وطالبوا الشعب أن يؤيد فقط.

يدافع عن اختيار يوم 25 يناير2011 (ذكرى استشهاد رجال الشرطة المصرية في تصديهم المذهل للإنجليز في الإسماعيلية 1952) لبدء الحركة الثورية في ميدان التحرير، بالقول إنه تأكيد للتباين بين شرطة ناضلت وضحت من أجل الشعب وشرطة تضحي بالشعب.

تحدث كثيرا عن سمات جيل الشباب الذى حرك ثورة يناير.. الرافض للسلطوية والمخاطب للضمير الفردي، وهو يختلف برأيي (مصباح قطب)، عن الضمير الطبقي المفترض أن يعنى به “محمود حسين” باعتباره يساريا، كما أن رفض السلطوية لا يعنى بالتبعية التوجه إلى حكم الجماهير الشعبية.

ذكر الكتاب أن أميركا شجعت الإخوان على الانخراط في المظاهرات يوم 27 يناير، وأنه في ليل 28 يناير فإن ضباط شرطة فارين – من ملاحقة الجماهير؟ – فتحوا السجون وأوعزوا للبلطجية بالسلب والنهب لإخافة الناس؟

بعد ذلك نجد قراءة أخرى بها قدر من التعسف لخطابي مبارك وقت الثورة ومنهما خطاب على هذه الأرض ولدت وعلى هذه الأرض أموت، وأورد أن الآمر الأعلى للقوات المسلحة قال لمبارك إنه لا يستطيع أن يضرب الجماهير مؤيدا في ذلك بمباركة أميركية لهذا الموقف؟ لم يفسر سبب حماس قناة الجزيرة للثورة ولا على أي أساس اعتبر أن الشيخ يوسف القرضاوي وقف مع الحرية وشيخ الأزهر لم يفعل.

الكتاب ينتهي بالقول إن ثورة يناير مثلت الطفرة الأخيرة التتويجية للمسيرة التي بدأها الشعب منذ قرنين على طريق التخلص من التبعية الذاتية للحاكم

تحدث عن تفكك هيمنة مبارك على الكيان الاجتماعي وتضخم وزارة الداخلية وإفقار الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ونمو معارضة جذرية بروح أممية في مصر، ومع صحة ذلك عموما لم يقدم أي نص فكرى سابق للثوار يوضح توجههم الأممي هذا ومنابعه، كما تشعر رغم كل شيء، أن هناك شيئا ناقصا لتفسير رحيل مبارك واعتبار اختيار عمر سليمان نائبا وأحمد شفيق رئيسا للحكومة لعبا تكتيكيا من مبارك. تعيش مع الكتاب هدير الميدان كما لم تعشه من قبل حتى ولو كنت قد شاركت فيه، والرسالة الأصلية للمؤلف هي أن الشعب يريد أن يكون هو من يختار الحاكم أو يبعده وأن عهد مصادرة الضمير الشعبي قد انتهى.

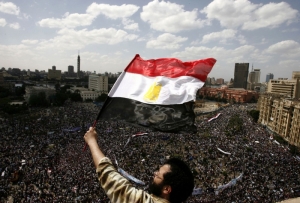

يقول إن ما وحد الناس في ثورة 1919 هو الوقوف ضد المستعمر وتعزيز الوحدة الوطنية بقيادة سعد زغلول، لكن في 2011 حل محل ذلك كله رباط المواطنية ورفض السلطوية الأبوية في كل صورها، كانت “ارحل” ذروة لحظة تحرر المحكومين، و ذروة “حصاد الخبرة الذكية والثمينة والشجاعة والرائدة للشباب”.. كانت لحظة وميض هائل وموجة أخوية هائلة في برد الشتاء جمعت مواطنين متساويين كلهم قادة وفى النهاية ظهرت عدة سمات من الميدان، أولها قدرة الطليعة على تشكيل كتلة حاسمة تقود أو تقرر والحكم هو الذى يجرى ورائها حيث أصبح ميدان التحرير هو مركز الثقل وليس قصر الرئاسة.

وثانيها: تخطت الجماهير حواجز وضعتها الناصرية بين الفئات المختلفة (؟) وانصهرت في أخوية صادقة وفردية حرة واحترام متبادل وتطلعات مشتركة. و..”لقد ابتكروا معا حلماً”.

وثالثها: تحققت إرادة الجماهير (الشعب يريد إسقاط النظام) بعد أن تجاوزت الأمن والحزب الحاكم والإعلام والرئيس و”ابتزازه ” العاطفي ومناوراته.

ورابعها: تحرر المحكومون من تقديس الحاكم وأدركوا أنهم مصدر الشرعية وأن مصدر السلطة ليس علويا وإنما هو رضا الشعب.

يقول الكتاب أيضا إن الميدان اكتشف أن إسقاط الحكم الفردي ذي الشرعية لا يعنى قيام الحكم التعاقدي، بل قد يؤدى إلى ردة، لأن الحكم الفردي هو عقل مدبر ووجه ظاهر لنظام اقتصادي اجتماعي متكامل، ومصالح محلية ودولية فهو يرتكز على البيروقراطية والقمع والمال، وقد اكتشف الميدان في النهاية أن الأمر يتطلب مرحلة ثورية جديدة ومختلفة أسلوباً ومضموناَ، وأدى اكتشاف ذلك إلى شيوع خيبة الأمل والاضطراب بين البعض بل والندم على القيام بثورة اصلاً.

ينتهى الكتاب بالقول إن ثورة يناير مثلت الطفرة الأخيرة التتويجية للمسيرة التي بدأها الشعب منذ قرنين على طريق التخلص من التبعية الذاتية للحاكم والتواكل السياسي الذي يعمي البصيرة عن رؤية الواقع الموضوعي المحيط. يحتاج الكتاب، شديد الثراء، إلى مراجعات عديدة.

العرب