كانت بلدة غوادر الباكستانية، حتى وقتٍ قريب، ممتلئة بالمنازل اﻷسمنتية المتهالكة التي تعود ملكيتها لحوالي 50 ألف صياد، محاطة بالمنحدرات والصحراء وبحر العرب، كانت عبارة عن بقعة منسية على حافة كوكبنا. أما الآن فهي إحدى الركائز الأساسية لمبادرة “الحِزام والطرِيق” الصينية، التي تُعرف بـ”طرِيق الحرِير الجَدِيد”، اﻷمر الذي ترتب عليه تغير شكل البلدة وتحولها بالكامل. وتشهد غوادر ثورة غير مسبوقة في مجال البناء تتمثل في ميناء جديد خاص بالحاويات، وفنادق جديدة، و1800 ميل من السكك الحديدية السريعة وفائقة السرعة لربطها بالمقاطعات الصينية الغربية غير الساحلية. وتطمح كل من الصين وباكستان لتحويل غوادر إلى دبي الجديدة، مما سيجعلها في نهاية المطاف موطنًا لحوالي مليوني شخص.

تسير الصين بسرعة كبيرة ﻷن تصبح الإمبراطورية التجارية اﻷكبر في العالم. وعلى سبيل المقارنة، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، منحت أوروبا بواسطة خطة مارشال، ما يعادل 800 مليار دولار (بأرقام اليوم) في صورة تمويل لإعادة إعمار أوروبا. كانت الولايات المتحدة أيضًا أكبر دولة تجارية في العالم، وأكبر مُقرض ثنائي للآخرين، وذلك خلال العقود التي أعقبت الحرب.

واﻵن حان دور الصين. فمعدلات وحجم مبادرة “الحزام والطريق” مبهرة للغاية. ورغم تفاوت المعدلات، فإن أكثر من 300 مليار دولار قد أُنفقت على هذا المشروع، وتخطط الصين ﻹنفاق تريليون دولار إضافية خلال السنوات الـ 10 القادمة. ووفقًا لوكالة الاستخبارات المركزية اﻷميركية، فإن هناك حوالي 92 دولة تعتبر الصين شريكها التجاري اﻷكبر وذلك خلال عام 2015، وهو الرقم الذي يفوق عدد الدول التي تعتبر الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا والذي يصل إلى 57 دولة.

وعلى عكس الولايات المتحدة وأوروبا، تستخدم الصين المساعدات والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل استراتيجي لبناء نوع من الود، بالإضافة إلى توسيع نفوذها السياسي، وتأمين الموارد الطبيعية التي تحتاجها للنمو. وتعد مبادرة “الحِزام والطرِيق” هي أكثر الأمثلة إثارًة للإعجاب فيما يتعلق بكل هذه الأمور المذكورة. وهي مبادرة شاملة تتعلق بمشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية. وخلال العقود المقبلة، تخطط الصين لبناء شبكة واسعة من البنية التحتية حول آسيا، وفي جميع أنحاء العالم من خلال مبادرات مماثلة.

ستُمول معظم هذه المبادرات من خلال القروض وليس المنح، وسيتم تشجيع الشركات الصينية المملوكة للدولة على الاستثمار في هذا الأمر. وهو ما يعني ضمنيًا أنه إذا لم تتمكن باكستان على سبيل المثال من سداد قروضها، فحينها يمكن للصين تملّك العديد من مناجم الفحم وأنابيب النفط ومحطات توليد الكهرباء، وبالتالي سيكون للصين نفوذًا على الحكومة الباكستانية. وفى الوقت نفسه، تمتلك الصين حق تشغيل ميناء غوادر لمدة 40 عاما.

وتعد مبادرة “الحزام والطريق” هي المبادرة الصينية الأكبر فيما يتعلق بأمور السياسة الخارجية حتى وقتنا هذا، ولكنها لا تشبه خطة مارشال. فبكين لا تفعل ذلك من باب الإيثار أو لرغبتها في تحقيق الاستقرار في البلدان التي تقرضها. فلماذا إذًا تنفق الصين هذه المبالغ الهائلة على جيرانها؟ أحد الأسباب هي، اعتماد الصين اعتمادًا كبيرًا على ساحلها الشرقي ومضيق ملقا بالقرب من سنغافورة لتمرير السلع من وإلى أراضيها الشاسعة؛ على سبيل المثال، يمر أكثر من 80 % من النفط الصيني عبر هذا المضيق. لذلك، فإن بناء طرق تجارية تمر عبر باكستان وآسيا الوسطى يبدو أمرًا منطقيًا. وتساعد أيضًا مبادرة “الحزام والطريق” الصين على استثمار احتياطاتها الضخمة من العملة، وإدخال العديد من شركاتها المعطلة إلى قوة العمل.

كما أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية بالنسبة لبكين، إذ ذكر بعض المسؤولين الحكوميين الصينيين أن الأمر يتعلق بالتنافس مع الولايات المتحدة. ولكن هذا الأمر، على أقل تقدير، يخلق نفوذًا هائلًا للصين، الأمر الذي يُشعر العديد من البلدان الصغيرة بالامتنان، من الناحية الاقتصادية، للصين. إذًا، فما تأثير كل هذه الأمور على “النظام الدولي الليبرالي” الذي بذلت الولايات المتحدة الكثير من الجهد لاستحادثه ودعمه على مدى العقود السبعة الماضية؟ التأثير لن يكون سلبيًا على كل جميع الأمور. فإذا كان الهدف من ذلك “النظام” هو تأمين السلام والازدهار، فإن هنالك حقًا في ذلك السخاء الصيني بعض الأوجه المتممة لهذا النظام. فالبلدان التي تتعامل بشكل أكثر شمولية من الناحية التجارية تتصارع بشكل أقل، ليس فقط مع شركائها التجاريين، ولكن مع باقي دول العالم بشكلٍ عام. لذا، فإن الصين تساعد، بطريقتها الخاصة، في الحفاظ على السلم الدولي.

وفيما يتعلق بمسألة الازدهار، يبدو، حتى الآن، أن الأثر الاقتصادي للصين على الدول التي تقرضها متضاربًا في أحسن الأحوال. ففي الوقت الذي تمنح فيه الصين ما يقارب الـ20% من مساعداتها المعتادة للاقتصادات المحلية، فإن معظم هذه الهبات يكون على هيئة قروض، وهو ما يجعل الأمر غير مُجدي إلى حدٍ كبير. وجد الباحثون الذين ألقوا نظرة فاحصة على الاستثمارات الصينية في أفريقيا خلال الفترة من 1991 إلى 2010، أن المساعدات الصينية لا تساعد في النمو الاقتصادي، وأن الواردات الصينية الرخيصة غالبًا ما تحل محل المنتجات التي تنتجها الشركات المحلية الأفريقية، الأمر الذي يترتب عليه تأذي تلك العمالة المرتبطة بالمشاريع الصغيرة.

وعادة ما تطلب الصين من الدول الممنوح لها هذه الهبات استخدام الشركات الصينية لبناء الطرق والموانئ. ففي باكستان، على سبيل المثال، يعمل 7 آلاف مواطن صيني على هذا الممر الاقتصادي تحت حماية ما يقرب من 15ألفًا من أفراد الأمن الباكستانيين. ولكن هذا الأمر كله تغير مؤخرًا، فمع ارتفاع الأجور العمالة الصينية، أصبح من المنطقي توظيف السكان المحليين. علل الرئيس الأوغندي يوري موسفني، الذي لا يأبه لمسألة حقوق الإنسان، إعجابه بالاستثمارات الصينية بأنهم لا يطرحون الكثير من الأسئلة ويضخُّون المال الوفير وليس قدرا قليلا من المال

وقبل بضعة أشهر، بدأت شركة صينية بتدريب مئات المهندسين الباكستانيين للعمل على مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربية بالقرب من كراتشى، كما بدأ بعض القائمين على مشاريع صينية أخرى بتوظيف المزيد من السكان المحليين. عدّلت الصين في بند الفوائد التي تفرضها على القروض الممنوحة، فبعد أن كانت معدلات الفائدة على الإقراض منخفضة، حوالي 2.5%، ارتفعت الفائدة الآن لتصل لـ 5% وهو ما يصّعب مسألة سداد هذه القروض. وفي الوقت الذي تسعد فيه هذه الحكومات بالتمويلات الصينية الممنوحة لها لبناء المزيد من محطات الكهرباء لسد عجز الطاقة وتحسين شبكة الطرق لديها، فإن هذه القروض سترهق كاهلها مستقبلًا.

ولعل التحدي الأكبر الذي تواجهه الجهود الصينية في “النظام الدولي الليبرالي” هو أن مشاريع مبادرة “الحزام والطريق”، وعلى عكس معظم المساعدات والقروض الغربية، غالبًا ما تحفز أمورًا مروعة فيما يتعلق بالمعايير البيئية وحقوق الإنسان والحكم، وذلك على الرغم من أن سجل الصين في ذلك الأمر قد تحسن إلى حد ما على مدى السنوات القليلة الماضية. وغالبًا ما تكون الصين هي المستثمر الأكبر في البلدان المنبوذة من الآخرين، كون هذه البلدان تُدار من خلال حكام مستبدين فاسدين لا يحترمون حقوق الإنسان مثل زيمبابوي وكوريا الشمالية والنيجر وأنغولا وبورما.

وعلل الرئيس الأوغندي يوري موسفني، الذي لا يأبه لمسألة حقوق الإنسان، إعجابه بالاستثمارات الصينية بأنهم لا يطرحون الكثير من الأسئلة ويضخُّون المال الوفير وليس قدرا قليلا من المال. ومع إصرار الولايات المتحدة ودول أوروبا، خلال هذه الأيام، على المعايير المرتفعة لإعطاء المساعدات من أجل تنفيذ المشروعات، فإن شركاتهم وحكوماتهم بكل تأكيد كانت تمتلك سجلًا مروعًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وذلك خلال إقامتهم للمشروعات في الهند وإفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال القرن الـ 19، وأوائل القرن الـ20.

كانت المعايير الصينية سيئة للغاية فيما يتعلق بمستوى سلامة العمال والحفاظ على البيئة عندما شقت طريقها لأول مرة للاستثمار في الخارج. ولازالت الشركات الصينية في بعض المناطق تخلف وراءها فوضى كبيرة مرتبطة بالأجور المنخفضة لعمال المناجم، والغابات والأنهار المُدمرة. ولكن الصين تتعلم سريعًا من أخطائها، إذ وضعت الحكومة الصينية إرشاداتٍ جديدة، تتسم بالصرامة، مُلزمة للمستثمرين الذين ينوون الاستثمار في الخارج. يرغب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو البنك الصيني الجديد المختص بالاستثمار في البنية التحتية، في تطبيق المعايير العالمية. كما أن العديد من الشركات الصينية، ومن بينها المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، تتحسن بشكل سريع فيما يتعلق بمسألة المعايير.

إذا استمر ذلك التمدد الصيني الجيواقتصادي، فإنه سيصبح الإرث الأكبر لها وسيكون له تأثير عميق على العالم – وليس بالضرورة أن تكون جميع هذه التأثيرات سلبية. وبما أن الغرب لا يملك مبلغ التريليون دولار لإنفاقه على مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية في هذه اللعبة الجديدة، فإن أفضل خيار له هو أن يكون قادرًا على التكيف وتشكيل هذه القوة الهائلة للصين.

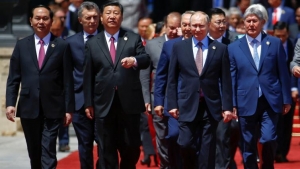

فإذا كُتب لمبادرة “الحزام والطريق” النجاح، فإن الحركة على الطرق ستسير بشكل انسيابي أكثر مما هي عليه الوضع الآن، وسيسر عمل قطاع الخدمات اللوجستية بشكل أسرع، الأمر الذي سيمكّن البلدان المنقطعة عن الأسواق العالمية من الانغماس في حركة التجارة بشكل أكبر. وإذا كان ما جاء في البحث المذكور أعلاه صحيحًا، فإن ذلك سيؤدي إلى قلة التحارب بين الدول، على الرغم من أنه سيجعل العديد من البلدان الصغيرة تشعر بالامتنان للصين. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في الزيارتين اللتين قام بهما للولايات المتحدة عامي 2015 و2017، وفي منتدى دافوس، أن الصين تريد نظامًا دوليًا أكثر إنصافًا، ولكنها لا تريد تفكك النظام الدولي.

الجزيرة